日銀の金融政策、今後の経済はどうなる?(日銀、利上げ、物価、金利)日銀の金融政策:利上げの行方と経済への影響

日銀の金融政策転換!マイナス金利解除後の日本経済はどうなる?物価上昇、利上げ、円安…複雑に絡み合う経済状況を徹底解説。今後の賃金上昇と消費動向がカギを握る。植田総裁率いる日銀は、中立金利を目指し、データと情報を基に慎重な政策運営を行う。株価、金利、そして私たちの生活への影響とは?今後の日銀の舵取りに注目!

💡 日銀の金融政策決定会合では、今後の金融政策の方向性が決定され、経済や金融市場に大きな影響を与えます。

💡 物価上昇と賃金の上昇の関係は、日本経済の重要な課題であり、今後の金融政策の判断材料となります。

💡 日銀の利上げは、株価、物価、住宅ローン、円高など、経済と生活に様々な影響を及ぼします。

本日は、日本経済を左右する日銀の金融政策について、詳しく見ていきましょう。

様々な専門家の意見も交えながら、分かりやすく解説していきます。

始まりの序章:金融政策の舞台裏

日銀の金融政策決定会合、年何回?どんな見通しを発表?

年4回、経済と物価の見通しを発表。

日銀の金融政策決定会合では、イールドカーブ・コントロール(YCC)の修正やマイナス金利政策の解除など、様々な政策変更の可能性が議論されています。

この会合の結果は、日本経済と金融市場にとって非常に重要です。

✅ 日銀の金融政策決定会合では、今後の金融政策の方向性や、物価目標の達成に向けた具体的な方策に注目が集まります。

✅ 特に、イールドカーブ・コントロール(YCC)の運用に関する修正や、マイナス金利政策の解除など、具体的な政策変更の可能性が焦点となります。

✅ 会合の結果は、日本経済や金融市場に大きな影響を与えるため、専門家だけでなく一般の投資家や経済関係者からも注目されています。

さらに読む ⇒ピクテ・ジャパン出典/画像元: https://www.pictet.co.jp/investment-information/market/deep-insight/20241125.html日銀の金融政策に関する決定は、日本経済の方向性を大きく左右しますね。

今後の日本の経済状況を占う上で、非常に重要な情報ですね。

日本銀行(日銀)は、年に4回(1月、4月、7月、10月)の金融政策決定会合で、「経済・物価情勢の展望」(展望レポート)を公表し、経済と物価の見通しを示しています。

2024年には、長らく続いたマイナス金利政策を解除し、利上げに踏み切りました。

この転換は、物価上昇率が2%で安定的に推移することを目指す日銀の新たな挑戦の始まりを告げるものでした。

なるほど、日銀の金融政策決定会合か。まるでカジノだな。経済のディーラーは、どんなカードを切るのか、見ものだな!

物価上昇と賃金:経済の羅針盤

日銀が追加利上げを判断するカギは何?

物価超えの賃上げと消費増加。

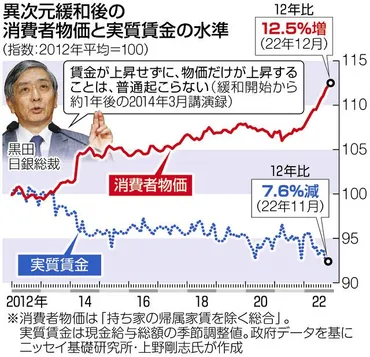

日銀は、物価上昇目標を達成するために金融緩和を行ってきましたが、賃金上昇がそれに追いつかず、実質賃金は下落傾向にあります。

黒田元総裁の発言の変節も、この状況を物語っています。

✅ 日銀の黒田総裁は、就任当初は物価上昇に伴う賃金上昇を期待していたが、最近では賃金の上昇が伴っていないことを認め、金融緩和策の限界を示唆している。

✅ 日銀は異次元緩和により物価上昇目標を達成したが、賃金上昇はそれに追いつかず、実質賃金は下落傾向にある。

✅ 黒田総裁の発言の変節は、円安による企業収益改善があったものの、賃金上昇が停滞し、経済の好循環が実現しなかったことを意味している。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/228535日銀の金融政策は、物価上昇と賃金上昇のバランスをどのように取るかが重要ですね。

今後の日銀の政策決定に注目していきましょう。

日銀の利上げの背景には、物価上昇と円安への対策がありました。

2022年以降、米国の利上げと円安が影響し、輸入コストが上昇、特に食料品価格が上昇しました。

その後、価格転嫁が一服し、コアコア指数は2%台前半で推移しています。

今後の物価上昇の鍵は、賃金上昇と消費増加です。

厚生労働省の統計によると、名目賃金は上昇しているものの、実質賃金はマイナス圏にあります。

日銀は、物価上昇を上回る賃上げが継続し、消費を押し上げることが追加利上げの判断材料になると見ています。

あー、円安で輸入もんが高うなって、食料品とか値上がりしたべさ。ほんと、生活苦しいわ。でも、賃金上がらんと、意味ないよね。

次のページを読む ⇒

日銀利上げで経済はどうなる?株価、金利、円高…生活への影響を解説。今後の金融政策は、不確実な世界経済の中、データに基づき慎重に調整されます。