能登半島地震、自治労と被災地の支援活動はどうなっている?自治労と被災地支援:迅速な活動と課題、そして未来への展望

2024年、能登半島地震。自治労は被災自治体職員を支え、支援物資提供、ボランティア派遣、大臣への要請など迅速に対応。1年経ち、復旧の遅れが課題の中、石川県は公費解体加速化プランを策定。フォーラムでは被災自治体支援や避難情報が議論され、珠洲市長が復興への決意を表明。被災者の心身の健康を守るため、情報提供やメンタルヘルス対策も展開。人と人との繋がり、連携、人材育成の重要性が語られる。

復旧・復興の進捗と、防災フォーラムでの議論

能登半島地震、復旧はどう進んでる?課題は?

復旧遅れ、地形と被害範囲が複雑化。解体加速中。

復旧・復興に向けた動きとして、金沢大学でのフォーラム開催が決定。

復興の現状と課題について議論され、産業界との連携も模索されます。

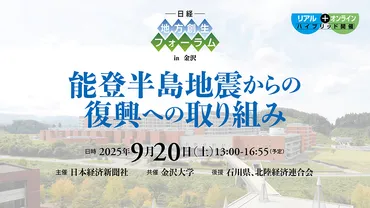

✅ 2025年9月20日に金沢大学で開催される「日経 地方創生フォーラムin金沢」は、能登半島地震からの復興をテーマとし、大学の知見と産業界の実践力の融合を目指します。

✅ プログラムでは、石川県知事や金沢大学学長のオープニングメッセージ、基調講演、パネルディスカッションを通して、復興の現状と課題、産業界の連携について議論します。

✅ 参加は無料で、会場とオンラインでの聴講が可能ですが、事前申し込みが必要です。締め切りは会場聴講が2025年9月12日、オンライン聴講が2025年9月20日となっています。

さらに読む ⇒日経イベント&セミナー出典/画像元: https://events.nikkei.co.jp/74554/復興に向けたフォーラムの開催は、非常に意義深いと思います。

大学の知見と産業界の実践力の融合に期待したいですね。

情報共有も重要です。

能登半島地震から1年が経過。

復旧の遅れが指摘される一方で、地形的特性や広範な被害範囲が復旧を複雑化。

石川県は「石川県公費解体加速化プラン」を策定し、解体完了を目指している。

また、経済産業省は、防災フォーラムを開催し、近年の災害対応経験や教訓を共有。

令和6年度フォーラムでは、能登半島地震を踏まえ、被災自治体支援の全体像や備えについて議論された。

令和4年度フォーラムでは、避難情報の伝達について議論が交わされた。

フォーラム、いいですね!でも、開催だけじゃなくて、ちゃんと被災者の声を聞いてほしいな。あと、大学の先生方、頼みますよ!

被災者支援と復興に向けた取り組み

能登半島地震復興で重要なのは?

復興計画、支援制度、人権尊重、そして連携。

日本体育大学が、石川県志賀町と七尾市への復興支援事業を展開。

学生たちが家財道具の移動や片付けなどを行い、被災地を支援しています。

✅ 令和6年1月1日に発生した地震を受け、日本体育大学は石川県志賀町と七尾市への復興支援事業を展開しています。

✅ 第一団と第二団が志賀町に派遣され、家財道具の移動や片付け、ブロック塀の撤去作業などを行いました。

✅ 第三団は令和6年3月中に七尾市に派遣される予定で、この活動はスポーツ安全協会の助成と、日本体育大学関係者からの支援を受けています。

さらに読む ⇒日本体育大学出典/画像元: https://www.nittai.ac.jp/news/nid00000875.html学生たちが被災地で活動している姿は、とても頼もしいですね。

スポーツを通して培った体力と精神力で、被災地の方々を勇気づけていると思います。

「能登半島地震から1年、住民のいのちとくらしを守る交流集会」がオンラインで開催され、珠洲市の泉谷市長は復興計画の進捗と魅力ある地域再生への決意を表明。

石川県労連からは、支援制度の改善、基幹産業の復活、被災者の人権尊重の重要性が訴えられた。

ボランティア参加者からは、人と人とのつながりの大切さ、連携の重要性が語られた。

阪神・淡路大震災の経験を踏まえ、神戸市職員から震災直後の状況と再開発における問題点が語られ、人材育成の重要性が訴えられた。

学生さんたちの活動、素晴らしいね!特に、人と人との繋がりを大切にするってとこ、いいよね!災害時は、助け合いの精神が大事だよ。

被災地での健康管理と心のケアに関する情報提供

被災地の職員を支援!J-SPEED健康情報シリーズとは?

安全衛生と健康に関するPDFファイルを提供!

能登半島地震の被災地における健康管理と心のケアに関する情報が提供されています。

高齢者の持病悪化や感染症リスク、エコノミークラス症候群への注意喚起もなされています。

✅ 中日新聞社が入手した「J-SPEED統合集計報告書」を分析した結果、能登半島地震の被災地では、高齢者の持病悪化や感染症、エコノミークラス症候群などのリスクが顕在化した。

✅ 発生直後は負傷者の手当てに追われ、その後、水不足や劣悪な環境下で消化器感染症が拡大し、避難生活の長期化に伴い災害ストレスや高血圧、エコノミークラス症候群などの報告が増加した。

✅ 今回の分析から、超高齢社会における災害では、慢性疾患への対応や、避難生活における健康管理の重要性が浮き彫りになり、今後の災害対策における課題が示された。

さらに読む ⇒中日新聞Web出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/898268被災地での健康管理は、非常に重要な課題ですね。

情報提供だけでなく、具体的な支援が求められます。

心身ともにケアできる体制づくりが急務です。

被災地で活動する職員や従業員向けに、災害時における安全衛生と健康に関する情報が提供されている。

J-SPEED健康情報シリーズでは、眠りの確保、心身の反応への対処、食事管理など、多岐にわたるテーマに沿ったPDFファイルが提供され、心身の健康管理をサポート。

石川県は心のケアに関する情報へのリンクも提供し、様々な立場の人々への情報を提供している。

さらに、職場における災害時の心のケアマニュアルや、地方公務員向けのメンタルヘルス対策マニュアルも公開されている。

健康管理と心のケアの情報提供は、すごく大事だよね!災害時は、心も体も疲れちゃうから。でも、もっともっと、分かりやすくしてほしいな。あと、専門家の人たち、もっと頼みますよ!

能登半島地震からの復旧・復興はまだ道半ばですが、様々な支援が続けられています。

被災された方々が一日も早く安心して暮らせるよう願っています。

💡 自治労の迅速な支援活動は、被災した自治体職員にとって大きな支えとなった。

💡 被災地の復旧には時間がかかっているが、様々な支援が継続して行われている。

💡 被災者の健康管理と心のケアに関する情報提供が重要。