減反政策廃止後の米市場と2025年コメ騒動(原因と対策?)2025年のコメ騒動:複合的な要因と今後の展望

1971年から続いた減反政策の終焉が招いた米不足と価格高騰。自由化後の米市場で何が起きたのか? 減反とJA農協の米価維持が二重の負担に。異常気象、消費減、高齢化…複合要因が2024年のコメ不足を深刻化させた。制度・規制改革学会が提言する、食料安全保障確立への道筋とは? 農家の持続可能な農業、消費者の備蓄、輸出による需給調整が鍵となる。

学会による減反政策への批判と代替案

日本のコメ生産性低迷の原因は?減反と品種改良のタブー?

減反と品種改良のタブーが生産性低下の原因です。

食料安全保障への関心が高まる中、減反政策への批判も強まっています。

特に、日本の食料自給率の低さや、減反による生産抑制が問題視されています。

✅ ロシアのウクライナ侵攻とそれに伴う食料危機を背景に、日本政府は食料安全保障を強化するため、食料・農業・農村基本法の見直しや「食料供給困難事態対策法」の成立を通じて、食料配給や価格統制の可能性を提示した。

✅ しかし、日本の食料自給率は低く、特にコメの減反政策による生産抑制は、有事の際の食料供給能力を脆弱にしていると指摘されている。台湾有事などが発生した場合、現在の日本の農政では対応が困難である可能性が示唆されている。

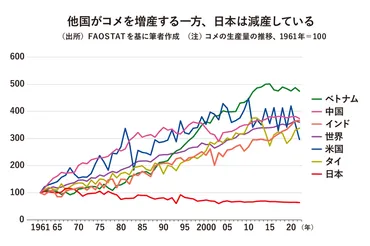

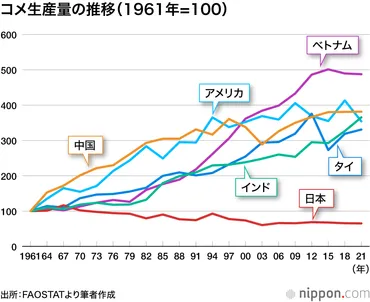

✅ 減反廃止は、実質的には行われておらず、補助金による生産調整は継続している。また、中国の食料増産と備蓄との対比から、日本の食料安全保障に対する本気度の低さが浮き彫りになっている。

さらに読む ⇒RIETI - 独立行政法人経済産業研究所出典/画像元: https://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/yamashita/153.html食料安全保障の観点からは、減反政策は明らかに問題がありますね。

EUの直接支払い制度への移行など、学会の提案も興味深いです。

今後の議論に注目したいですね。

学会は、減反政策とJA農協の米価維持策が、国民に二重の負担を強いていると批判。

カリフォルニアのコメ単収が日本の1.6倍であることなどから、日本のコメ生産性の低さを指摘し、水田面積の4割に及ぶ減反と品種改良のタブー化を問題視しました。

学会は、EUの農家への直接支払い制度への転換を提案し、米価を下げつつ、直接支払いによる所得保護を行うことで、主業農家だけでなく兼業農家も利益を得られると主張しました。

さらに減反を止め、コメの生産量を増加させることで、コメ不足を解消し、食料安全保障を確立できると訴えました。

減反って、結局誰が得するんだろ?消費者も困るし、農家も大変そうだし。政府はもっと、私たちのこと考えてほしいわ。

2025年のコメ騒動の複合的な原因

2025年のコメ騒動、一体何が原因?

減反政策が根本原因。米不足と価格高騰。

2025年には、異常気象やインバウンド需要の増加など、複数の要因が重なり、米の価格高騰と品薄が深刻化しています。

私たちも、フードロス削減など、できることがあります。

公開日:2025/07/31

✅ 2025年の日本において、異常気象、インバウンド需要の増加、減反政策、備蓄米の放出遅れなど複数の要因が重なり、米の価格高騰と品薄が深刻化している。

✅ 2024年から米不足は続いており、猛暑や長雨による不作が原因で、スーパーでの品薄や価格高騰が発生、農林水産省のデータでも国産米の在庫減少が報告されている。

✅ 政府は備蓄米の放出や緊急輸入などの対応を進めているが、家庭でのフードロス削減や備蓄米の用意など、私たち自身も米不足に対してできることがある。

さらに読む ⇒Spaceship Earth(スペースシップ・アース)|SDGs・ESGの取り組み事例から私たちにできる情報をすべての人に提供するメディア|企業や自治体の取り組み事例から学ぶSDGs・サステナビリティと私たちにできること出典/画像元: https://spaceshipearth.jp/2025-komebusoku/2025年のコメ騒動は、複合的な要因が絡み合って起きてしまったんですね。

減反政策が根本原因の一つというのは、非常に重要な指摘だと思います。

今後の対策が急務ですね。

2025年のコメ騒動は、2024年夏からの米不足と価格高騰が深刻化し、異常気象による不作、インバウンド需要の増加、政府の減反政策、備蓄米の放出遅れ、農業従事者の高齢化など複合的な要因が影響しています。

特に、減反政策は作付面積を減らし、備蓄米の放出の遅れは供給不足を悪化させました。

農林水産省は、コメ需要が毎年減少するという前提で減反を進め、米価の下落を防ごうとしましたが、食料の需要は価格変動に左右されにくく、供給がわずかに増減するだけで価格が大きく変動しやすいという問題も発生しました。

1995年の食糧管理法廃止から30年経ち、市場原理に任された結果、減反政策が根本原因となり、2025年に向けた深刻な状況を引き起こしています。

2025年のコメ騒動か…まるで映画のようだな。備蓄米の放出が遅れたのも、大きな問題だな。でも、俺なら、この状況を利用して、米関連のビジネスで一儲けするけどな!

今後の対策と展望

米不足で私たちにできることは?

フードロス削減と備蓄米の準備を!

コメ不足の根本的な原因は、減反政策による作付面積の減少と、猛暑による品質低下が複合的に影響しています。

政府の政策転換が、今後の安定供給には不可欠です。

公開日:2025/04/11

✅ コメ不足の原因は、猛暑による品質低下と、減反政策による作付面積の減少が複合的に影響している。農林水産省は、価格上昇を望み、備蓄米の放出や減反廃止などの対策を講じていない。

✅ コメの需給は、生産量のわずかな変動でも価格が大きく左右されやすい特性がある。需要の増加と供給の減少が同時に起こり、米価が高騰している。

✅ 根本的な対策として、減反の廃止、直接払いへの移行、二毛作の復活が提言されている。消費者の負担を減らし、安定供給を実現するためには、政府の政策転換が必要である。

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/in-depth/d01044/様々な対策が提言されていますが、政府の政策転換が不可欠ですね。

消費者としても、フードロス削減など、できることから取り組んでいく必要がありそうです。

2024年の米不足と価格高騰は、中小農家や消費者に深刻な打撃を与え、政府やJAによる支援強化、新たな栽培技術や多角化によるリスク分散が求められています。

農家は、政府支援を受けつつ、地域ネットワークを活用し、消費者と連携しながら、持続可能な農業への転換を図る必要があります。

今後の対策として、備蓄米制度の見直し、地域農業の活性化、農地改善プロジェクトへの注目も重要です。

消費者としては、フードロス削減や備蓄米の準備といった対策が考えられます。

輸出による需給調整も可能であり、潜在的な生産能力を活かすことが食料安全保障の鍵となります。

結局、政府がもっとちゃんとしないとダメってことだべさ。農家も消費者も困ってるんだから、もっと本気で考えてほしいよね。輸出とか、もっと色々できるはずだ。

減反政策の始まりから、廃止後の米市場、そして2025年のコメ騒動まで、様々な視点から解説しました。

今後の対策と展望に期待したいですね。

💡 減反政策は、米価安定に貢献したが、競争力低下を招いた。

💡 2025年のコメ騒動は、複合的な要因が重なり深刻化。

💡 根本的な対策として、減反廃止、直接払い、二毛作復活などを提言。