沖縄ファミリーマート躍進の秘密とは?新体制と地域密着戦略を徹底解説!糸数新社長就任と地域密着戦略、インバウンド需要への期待。

沖縄ファミリーマート、新社長誕生!地域密着戦略で快進撃を続けるコンビニが、糸数剛一氏の下で更なる進化へ。地元愛あふれる商品開発や意思決定で、セブン-イレブン参入の激戦を勝ち抜く!アジアからの観光客増加も見込み、売上高900億円突破を目指す!沖縄のコンビニ市場を席巻するファミリーマートの躍進から目が離せない!

糸数社長のビジョンと戦略

沖縄ファミマ躍進の鍵は?地域密着と柔軟な意思決定?

はい、地元感覚と柔軟な意思決定が重要です。

続いて、糸数社長のビジョンと戦略について見ていきましょう。

競争が激化するコンビニ業界で、沖縄ファミリーマートはどのように生き残りをかけていくのでしょうか。

今後の戦略に注目です。

✅ 沖縄県のコンビニ市場は、人口減少やリモートワークの定着、激安スーパーの台頭により本州では踊り場を迎えているが、セブン-イレブンの参入もあり急増し、競争が激化している。

✅ 各社が沖縄に注目する理由は、他の地域にはない成長のポテンシャルがあるため。地理的優位性(観光)があり、特にアジアからの距離が近いことが強み。

✅ 沖縄ファミリーマートの社長によると、インバウンド需要の伸びも期待されており、今後は台湾やベトナム、韓国、ヨーロッパからの観光客増加が見込まれる。

さらに読む ⇒JBpress (ジェイビープレス) | リアルな知性で世界に勝つ出典/画像元: https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/89553沖縄の地理的優位性を活かしたインバウンド戦略は、非常に興味深いですね。

特に、アジアからの観光客増加を見据えている点がポイントですね。

今後の展開が楽しみです。

糸数剛一新社長は、沖縄の地元の感覚で物事を決めることが重要であると語っています。

長年の経験に基づいた地域密着型の戦略と、柔軟な意思決定体制により、沖縄ファミリーマートは競争激化の中でも独自の進化を遂げてきました。

2019年にセブン-イレブンが参入し、競争はさらに激化しましたが、27年度には日商70万円、売上高900億円突破を目指しています。

セブンイレブンも進出してきてるけど、やっぱり地元の人が何を求めてるか分かってるのは強いよね。糸数社長、頑張ってほしいわ!

激化するコンビニ競争と市場の動向

沖縄コンビニ激戦!ファミリーマートの強みは?

長年の実績と地域基盤を活かして成長。

次に、激化するコンビニ競争と市場の動向について解説します。

セブン-イレブンの参入により、沖縄のコンビニ市場はどのように変化しているのでしょうか。

今後の競争の行方に注目です。

公開日:2020/07/14

✅ セブン-イレブンが沖縄県に進出してから1年が経過し、5年で250店舗の目標に対し、6月末までに47店舗を出店している。

✅ 先行するファミリーマートやローソンも業績が堅調で、沖縄のコンビニ市場は拡大しているものの、新型コロナウイルスの影響で観光客が減少し、顧客獲得競争が激化する見込み。

✅ セブン-イレブンは地域を絞って集中出店する「ドミナント方式」を採用し、今年3月には県北まで店舗網を広げ、今後も出店を加速させる予定。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20200714/k00/00m/020/189000cセブン-イレブンの進出で、競争が激化しているのは間違いないですね。

沖縄ファミリーマートが、長年の実績と地域基盤を活かして、どのように対抗していくのか注目したいです。

沖縄県のコンビニ市場は、セブン-イレブンの参入を機に店舗数が増加し、競争が激化しています。

しかし、沖縄には成長のポテンシャルがあり、各社が注目しています。

沖縄ファミリーマートは、長年の実績と強固な地域基盤を活かし、さらなる成長を目指しています。

競争は激化した方が面白い!企業は切磋琢磨して、もっと良いサービスを提供するようになるからね。しかし、沖縄ファミリーマートには、地元の強みがある。これは、見逃せない!

インバウンド需要と今後の展望

沖縄観光、インバウンド需要は?成長のカギは?

アジアからのアクセスとLCC、インバウンド増加見込み。

最後に、インバウンド需要と今後の展望について解説します。

沖縄の観光業の回復は、コンビニ業界にも大きな影響を与えます。

今後の展望について考察します。

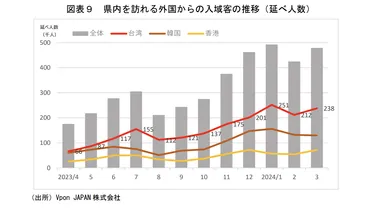

✅ Vpon JAPAN株式会社とりゅうぎん総合研究所のレポートによると、2023年は沖縄県への台湾人観光客の滞在日数が長期化し、長期滞在型へのシフトがみられた。

✅ 沖縄県内では、大型商業施設やイベント開催が観光客誘致に貢献しており、沖縄市、豊見城市、浦添市、宜野湾市への訪問が増加した一方、石垣市は減少した。

✅ 沖縄観光の質を向上させるためには、台湾人観光客をはじめとする外国人旅行者の満足度を高めるため、多言語対応やキャッシュレス決済などの受け入れ体制整備と、地域の魅力を活かした「コト消費」への対応が重要である。

さらに読む ⇒やまとごころ.jp|インバウンドで地域を元気にするメディア出典/画像元: https://yamatogokoro.jp/inbound_data/54866/インバウンド需要は、沖縄の経済にとって非常に重要ですね。

多言語対応やキャッシュレス決済など、受け入れ体制の整備は必須ですね。

今後の動向に目が離せません。

沖縄県の地理的優位性、特にアジアからの近さやLCCの利用によるアクセス性の良さから、観光客、特に台湾、ベトナム、韓国、ヨーロッパからのインバウンド需要の増加が期待されています。

コロナ禍の影響で中国人観光客は減少しましたが、他の地域からの観光客が増加しており、今後もインバウンド需要が伸び続けると見込まれています。

首都圏の有力スーパーの進出も噂されており、競争は今後さらに激化すると予想されています。

いやー、観光客が増えるのは良いことだけど、受け入れ体制の整備は大事だよね。言葉の問題とか、文化の違いとか。全部ひっくるめて、沖縄の良いところをアピールしてほしいな!

本日は、沖縄ファミリーマートの現状と未来について、深く掘り下げて解説しました。

地域密着戦略とインバウンド需要への期待、今後の展開を見守りたいですね。

💡 沖縄ファミリーマートは、新体制のもと、地域密着戦略をさらに強化していきます。

💡 インバウンド需要の取り込みに向けて、様々な施策を打ち出していくでしょう。

💡 競争激化の中、沖縄ファミリーマートの今後の成長に期待です。