大塚家具の経営権争いとは?迷走の原因とガバナンスの問題点とは?大塚家具の凋落と、その原因

大塚家具の経営権争いは、親子喧嘩と騒がれた裏で、ガバナンスと家族主義の対立が露呈。株主利益を重視する久美子社長と、社員満足を優先する勝久会長の対立は、最終的に久美子社長の勝利に。しかし、その過程で、多様なステークホルダーへの配慮不足が浮き彫りに。ニトリを意識した路線転換の失敗、EC化の遅れも重なり、経営は混迷。本質は、企業におけるガバナンスの重要性と、持続可能な成長への道のりを示唆する。

差別化戦略の失敗と経営混迷

大塚家具の迷走、原因は?高級路線とカジュアル路線の失敗?

ブランドイメージの乖離と差別化の失敗。

大塚家具は、創業時の高級路線から、次第にカジュアル路線へと舵を切りました。

しかし、この戦略転換は、必ずしも成功したとは言えません。

そこには、ブランドイメージとのギャップという、大きな問題がありました。

公開日:2024/05/27

✅ 大塚家具は、創業当初は高級路線と会員制を特徴としていたが、社長交代後、競合のニトリに対抗するためカジュアル路線への転換を図った。

✅ しかし、高級路線のブランドイメージを中途半端に変えたことで、顧客からの支持を得られず、結果的に明確な差別化戦略を確立できなかった。

✅ 大塚家具の事例は、企業のブランディング戦略の方向転換の難しさを示しており、従来のブランドイメージとの乖離は、新たなイメージの定着を妨げる要因となった。

さらに読む ⇒集客・広告戦略メディア「キャククル」出典/画像元: https://www.shopowner-support.net/glossary/differentiation/idc-otsukadiff/高級家具のイメージを確立していた大塚家具が、ニトリを意識してカジュアル路線に転換したことは、ブランドイメージを揺るがす大きな要因となりました。

結果として、顧客の支持を得られず、業績悪化の一因となりましたね。

大塚家具は、創業当初は会員制の高級路線で成功を収めました。

しかし、二代目社長の大塚久美子氏による、急成長するニトリを意識したカジュアル路線への転換は、従来のブランドイメージとの乖離を生み、新たなイメージも定着せず、結果として経営は混迷を極めました。

「大塚家具=高級家具」というブランドイメージを維持するためには、カジュアル路線との差別化戦略が重要でしたが、そのための工夫が不十分でした。

この経営方針の変更は、従来の顧客離れを招き、業績悪化に繋がり、EC化率の低迷も課題となりました。

大塚久美子氏による経営体制下で、会員制を廃止し、価格帯を下げた商品展開や店舗レイアウトの変更など、様々な戦略変更が行われましたが、成果には繋がりませんでした。

うーん、なんか、もったいないわね。高級路線で成功してたんだから、そこを突き詰めて、もっとすごいものを作るとか、そういうことはできなかったのかしら。

経営権争奪戦の顛末とガバナンス改革

大塚家具、父娘の経営権争い!最終的に誰が勝利した?

久美子社長側が勝利しました。

経営権を巡る父娘の対立は、株主総会での委任状争奪戦へと発展しました。

結果、久美子社長が勝利し、久美子氏主導のガバナンス改革が進められました。

公開日:2015/12/10

✅ 大塚家具の株主総会で、久美子社長側の会社提案が61%の賛成を得て可決され、勝久会長の株主提案は否決された。

✅ これにより、久美子社長の再任と勝久会長の取締役退任が決定し、経営権争いは久美子社長側に決着した。

✅ 株主総会では、勝久会長が「クーデター」と表現し、久美子社長を批判し、自らの退任に対する謝罪と会社への思いを述べた。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/64586上場企業におけるガバナンスの重要性が再認識される結果となりました。

久美子社長は、株主利益の最大化と、企業価値の向上を目指しましたが、その道のりは容易ではありませんでしたね。

大塚家具の経営権を巡る父娘間の対立は、異例の委任状争奪戦に発展しました。

株主総会での争いの結果、久美子社長側が勝利し、上場企業としてのコーポレート・ガバナンスを重視し、社外取締役の導入などガバナンス改革を推進。

機関投資家や多くの株主から支持を得ました。

一方、勝久会長は家族間の対立を強調し、経営に対する責任の理解不足が批判されました。

ISSなどの議決権行使助言会社も久美子社長側を支持し、勝久会長の「家族主義」的なアプローチは結果的に裏目に出ました。

久美子社長は、経営権は責任を伴う権限であり、株主などの利害関係者を重視すべきだと強調しました。

なるほど。勝利した久美子社長の経営手腕にも注目が集まりましたが、結果的にはヤマダホールディングスに買収されることになったわけですね。企業のガバナンスと経営戦略の難しさを痛感しますね。

現在と今後の展望

大塚家具の凋落、原因は?経営権争いとガバナンスの問題?

経営権争い、ガバナンス、そしてヤマダ傘下入り。

大塚家具は、最終的にヤマダホールディングスに買収され、ヤマダデンキのストアブランドとして展開されています。

一連の出来事は、企業経営における様々な課題を浮き彫りにしました。

✅ 大塚家具は、創業者と娘の経営方針の違いから経営権争いが勃発し、娘が経営権を握るも業績不振に陥り、ヤマダホールディングスに買収されました。

✅ ヤマダホールディングスによる買収後も業績は回復せず、2022年に大塚家具はヤマダデンキに吸収合併され消滅しました。

✅ ヤマダホールディングスは大塚家具買収により、家電以外の住宅分野を強化し、『暮らしまるごと』戦略を推進、業績の安定化を図っています。

さらに読む ⇒Infoseekインフォシーク - 楽天が運営するニュースサイト出典/画像元: https://news.infoseek.co.jp/article/finasee_12585/大塚家具の一連の出来事は、同族企業における経営権争いの問題、ガバナンスの重要性、そして、企業の持続的な成長におけるステークホルダーへの配慮の必要性を示唆しています。

2024年5月現在、大塚久美子氏は代表取締役と取締役を辞任し、ヤマダホールディングスの三嶋恒夫会長が社長を兼務しています。

大塚家具は、2022年にヤマダホールディングスに吸収合併され、現在はヤマダデンキのストアブランドとして展開されています。

経営権争いは、相続問題や資産管理会社「ききょう企画」を巡る争いも複雑に絡み合っていました。

この事例は、同族企業における経営権争いの問題、特に、ガバナンスの重要性と、企業の持続的な成長におけるステークホルダーへの配慮の必要性を示唆しています。

いやー、ほんと、企業経営って難しいのねー。でも、色んな教訓が得られるから、勉強になるわー。

本日は、大塚家具を巡る様々な問題点についてご紹介しました。

経営権争い、事業承継、ブランド戦略の失敗など、様々な要因が複雑に絡み合い、企業の運命を左右することを改めて認識しました。

💡 経営権争いは、経営方針、ガバナンスに対する考え方の相違が原因で勃発し、その本質は、上場企業としてのガバナンスとファミリービジネスとしてのあり方の相違。

💡 高級路線からカジュアル路線への転換は、ブランドイメージとのギャップを生み、顧客離れを引き起こした。事業承継の複雑さ、ステークホルダー間の対立も経営を混迷させる要因に。

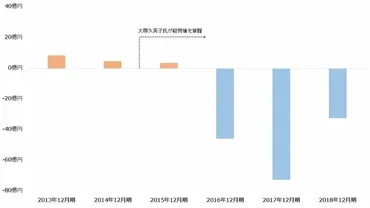

💡 経営権争いの顛末、ガバナンス改革、その後の買収劇は、企業経営の多角的な側面を浮き彫りにした。経営陣の交代劇と、その後の業績推移は、企業経営の難しさを示唆している。