線状降水帯と防災対策:2024年の最新情報と、私たちができること?気象庁が発表する線状降水帯関連情報と、避難のポイント

2024年、線状降水帯による大雨から身を守るために、気象庁の情報が進化! 半日前からの情報提供や、警戒レベルに応じた的確な呼びかけで、早めの避難行動を促します。 過去の豪雨事例から学ぶ水害対策、市町村単位での予測を目指す技術革新、そして東北地方での大雨警戒情報も。 最新情報を確認し、安全な避難場所を確保して、危険な暑さにも備えましょう。

💡 気象庁から発表される線状降水帯に関する2種類の情報について解説し、それぞれの情報の意味と、私たちがとるべき行動を説明します。

💡 線状降水帯の予測技術の現状と課題、そしてその改善に向けた気象庁の取り組みについて、最新情報を詳しく解説します。

💡 過去の豪雨事例から、線状降水帯による大雨の教訓を学び、私たちが日頃から行うべき対策について、具体的に解説します。

近年、線状降水帯による豪雨災害が増加傾向にあります。

今回は、線状降水帯に関する最新情報と、私たちが災害から身を守るために何ができるのか、具体的に解説していきます。

迫りくる大雨への備え:気象庁の最新情報

線状降水帯、どう変わる?気象庁の対策は?

情報強化と予測精度向上!早めの避難を促します。

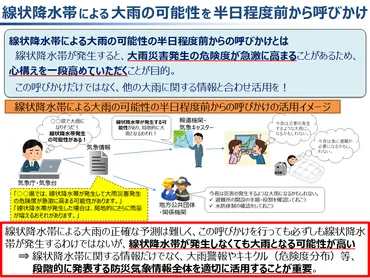

線状降水帯による大雨への備えとして、2種類の情報が気象庁から発表されます。

「大雨の半日程度前からの呼びかけ」と「顕著な大雨に関する気象情報」について解説します。

✅ 線状降水帯に関する情報は、「大雨の半日程度前からの呼びかけ」と「顕著な大雨に関する気象情報」の2種類があり、警戒レベル相当情報を補足する解説情報として発表される。

✅ 「大雨の半日程度前からの呼びかけ」は、線状降水帯による大雨の可能性が高い場合に、大雨への心構えを高めるために行われ、他の防災気象情報と合わせて活用することが重要。

✅ 「顕著な大雨に関する気象情報」は、線状降水帯により非常に激しい雨が降り続いている状況を解説し、警戒レベル4相当以上の状況で発表され、 避難情報に従い直ちに避難するなど、身の安全を確保することが呼びかけられている。

さらに読む ⇒ 気象庁出典/画像元: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/kishojoho_senjoukousuitai.html情報が2種類に分けられていることで、警戒レベルと連動して、より的確な防災行動を促せるように感じました。

情報の伝え方も、より分かりやすくなっていると思います。

2024年、気象庁は線状降水帯に関する情報提供を強化しています。

具体的には、「線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ」と「顕著な大雨に関する気象情報」の2種類です。

前者は、警戒レベル相当情報を補足する解説情報として発表され、早めの防災行動を促します。

後者は、警戒レベル4相当以上の状況で発表され、直ちに適切な避難行動を促します。

これらの情報は、住民が災害から身を守るために提供されており、気象庁は、2030年までの技術開発重点計画を進め、線状降水帯予測の精度向上を目指しています。

2024年5月からは「府県単位」での発生可能性について呼びかけを開始し、2029年には「市町村単位」での呼びかけを目指しています。

また、早期検知と発表時間の前倒しにも取り組んでいます。

なるほど、気象庁も対策を強化しているわけですね。情報が細分化されることで、企業としても、より的確な防災対策を立てやすくなるのは素晴らしい!

線状降水帯予測の挑戦:難しさと技術革新

線状降水帯の予測が難しい理由とは?

複雑なメカニズム、データ不足、モデルの限界。

線状降水帯の予測は、技術的な難しさがあり、課題も多く残されています。

しかし、気象庁は、予測精度の向上に向けて様々な取り組みを行っています。

その現状について詳しく解説します。

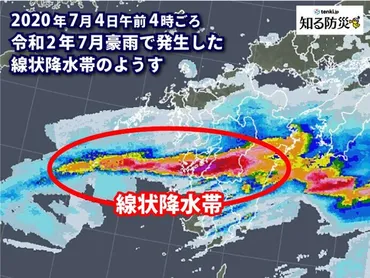

✅ 気象庁は、線状降水帯による大雨災害の被害軽減のため、6月1日から世界最高レベルの技術を用いた「線状降水帯予測」を開始します。

✅ 早めの避難を促すため、まずは九州北部など大まかな地域を対象に、半日前から情報提供が開始されます。

✅ 線状降水帯は、梅雨前線の活動が活発な時期に発生しやすく、大雨や洪水、土砂災害を引き起こす可能性があるため、避難情報を確認し早めの避難を心がけることが重要です。

さらに読む ⇒日本気象協会 tenki.jp - tenki.jp出典/画像元: https://tenki.jp/forecaster/deskpart/2022/05/25/17565.html海上の観測データ不足が予測精度を低下させる要因の一つというのは、意外でした。

技術的な難しさがあることは理解できますが、改善への努力は重要ですね。

線状降水帯の予測は、その発生メカニズムの複雑さ、大気データの不足、数値予報モデルの限界といった課題から、依然として困難を伴います。

特に、海上の観測データ不足が予測精度を低下させる一因となっています。

しかし、気象庁は、2022年6月1日から「線状降水帯予測」を開始し、6~12時間前に地方予報区を対象に発表するなど、予測技術の改善に努めています。

線状降水帯は、東シナ海からの湿った空気と冷たい空気の衝突、地球温暖化による海水温上昇が要因となり、梅雨期、特に6月末から7月上旬に発生しやすいため、注意が必要です。

気象庁は警戒レベル4相当以上の豪雨が予測される場合に情報を発表し、企業の防災対策を促しています。

予測は難しいとはいえ、技術革新は進んでるってことね! 豪雨のメカニズムを解明し、予測精度を高める努力は、私たちの命を守るために必要不可欠だべさ!

次のページを読む ⇒

令和の豪雨事例を網羅!気象庁データで災害リスクを可視化。線状降水帯による大雨への備え、避難準備を万全に!熱中症にも注意。