校閲って何?出版、Webの品質を守る校閲の仕事内容とAI活用について徹底解説!校閲のプロフェッショナル:校正との違い、AI活用、スキルアップ方法

出版物の品質を守る、校閲という仕事の世界へ!誤字脱字だけでなく、内容の正確性、表現の適切性もチェックするプロフェッショナルな校閲者を徹底解説。AI技術の進化と、人間ならではのスキルが共存する未来の校閲とは?校正・校閲の違い、AI活用のコツ、校閲AIツール、そして、校閲者になるための道筋を紐解きます。

AIが変える校閲業務:効率化と課題

校正精度UPの秘訣は? AI活用と注意点も教えて!

AIと人間による多角的なチェックと、継続的な改善!

AI技術が校閲業務にどのように影響を与えているのか、効率化の可能性と課題を探ります。

AIの活用事例と、より正確な校閲を行うためのポイントを解説します。

公開日:2024/08/02

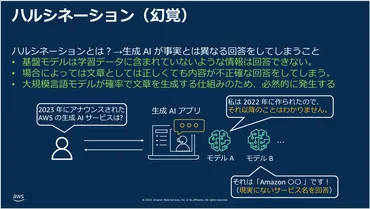

✅ 本記事は、AWSのオンラインセミナーで紹介された生成AIの課題であるハルシネーション(幻覚)とその対策としてのRAG(拡張検索生成)について解説しています。

✅ ハルシネーションは、生成AIが事実と異なる回答をしてしまう現象であり、その原因と対策として、質問内容に対応するドキュメントを一緒に読み込ませるRAGという手法が紹介されています。

✅ AWSでは、RAGを簡単に利用できるフルマネージドサービス「Knowledge bases for Amazon Bedrock」が提供されており、RAGの構築知識を持つ人材が重要視されると締めくくられています。

さらに読む ⇒センコの活動記録出典/画像元: https://senkohome.com/aws-bedrock-rag/AI技術が校閲業務にも活用され始めているんですね。

効率化が進む一方で、ハルシネーションなどの課題もあると。

AIと人間の役割分担が、今後の重要なテーマになりそうですね。

校正の精度を上げるためのコツとして、音読、時間をおいて確認、印刷して確認、項目を絞って確認、複数人での確認、チェックツールの活用などが紹介されています。

また、生成AIの活用事例として、人材業界での求人票作成・審査の自動化、金融業界での募集文書審査の効率化などが紹介されています。

生成AIは、誤字脱字チェック、情報不足の補完、コンプライアンス遵守のための表現チェックなどを実施し、業務効率化と人員再配置に貢献しています。

しかし、AIにはハルシネーションリスクや回答精度の課題も存在します。

正確性を高めるためには、明確な指示出し、適切なフィルタリング、データのチャンク分け、RAG(Retrieval-Augmented Generation)の活用が重要です。

さらに、継続的なモニタリングとフィードバックを通じて、精度を向上させる必要があります。

AIはテキスト情報だけでなく、画像校閲にも活用され、不適切物のチェック、表記ミス、法令遵守の確認、画像品質のチェックなどが行われています。

AIで校閲もできる時代かー。でも、まだ完璧じゃないみたいね。最後はやっぱり、人がちゃんと確認しないとだめってことね。

AIと人間の協働:未来の校閲

AI時代、校閲者に必要なスキルは?

高度な文章力、知識、AI活用スキル。

AI技術が校閲業務にもたらす影響と、未来の校閲のあり方について考察します。

AIと人間の協働による、より質の高い校閲業務の可能性を探ります。

✅ divx社は、AI技術を活用した校閲AIを開発し、ブログ記事の校閲業務の効率化を図った。これにより、技術的な誤り、SEO対策、不適切な表現をAIがチェックし、迅速かつ質の高いコンテンツ提供を目指している。

✅ 校閲AIは、技術的なチェック、SEOチェック、コンプライアンスチェック、総合評価の4つの機能を備え、それぞれにプロンプトを設定してAIに具体的な指示を与えている。特に技術的なチェックでは、事実確認と根拠に基づいた評価を行う。

✅ 校閲AIは、法人向けChatGPTサービス『DIVX GAI』の一部として提供され、「校閲」に特化した機能を提供する。校閲と校正の違いを明確にし、AIは内容の正確性を中心にチェックを行う。

さらに読む ⇒株式会社divx(ディブエックス)|コンサルからサービス運用までDXを支援出典/画像元: https://www.divx.co.jp/media/263AIは校閲業務の効率化に貢献する一方で、人間の校閲者の専門性も不可欠なんですね。

AIと人間の共存が、未来の校閲の形ということですね。

AIの進化は校閲業務に影響を与えていますが、AIが完全に人間の校閲者を代替することはできません。

AIは文法やスペルミスを検出できますが、ニュアンスの理解、論理的整合性の確認、スタイルガイドの遵守、事実確認といった高度なスキルは人間の校閲者にしかできません。

AI時代を生き抜くためには、高度な文章読解力、的確な表現力、多様な分野の知識、コミュニケーション能力、AIツールの活用スキルを磨くことが重要です。

AIは校閲者の作業効率を向上させるツールとして活用され、より質の高い校閲業務への集中を可能にします。

AI校正ツールを導入した出版社では、校閲者は高度な校閲業務に集中し、生産性向上に貢献しました。

AIと人間の共存が未来の校閲の形となるでしょう。

divx社が開発した「校閲AI」は、ブログ記事の校閲を効率化する機能を提供しています。

校閲AIは、技術的な誤りのチェック、SEO対策、不適切表現の検出など、校閲業務を効率化するための機能を提供しています。

校閲AIは、主に内容や事実関係の正確性をチェックする「校閲」に特化しています。

校閲AIは、技術的なチェック、SEOチェック、コンプライアンスチェック、総合評価チェックの4つの主要機能を備えています。

AIが校閲をサポートしてくれるのは、素晴らしいね! でも、最終的には人間の目で確認することが、高品質な校閲には不可欠だってことだな!AIと人間が協力して、最高のコンテンツを作り出す、それが未来のビジネスの形だ!

校閲のスキルアップ:オンライン講座の紹介

校閲講座で学べることは?プロ直伝、その内容とは?

実践的な校閲、誤植対策、AI活用など多岐にわたる。

校閲のスキルアップに役立つオンライン講座を紹介します。

実践的なスキルを身につけ、校閲のプロフェッショナルを目指しましょう。

✅ 新潮社の校閲部元部長である井上孝夫氏が、出版校閲の仕事の流れを解説する約100分の動画講座が販売されています。

✅ 講座では、体裁確認や「めくり合わせ(パタパタ)」の実演、私物の校閲メモ公開など、現場で役立つ内容を学ぶことができます。

✅ 受講者は、PDF形式で配布される資料(テキスト、校閲問題、解答)をダウンロードし、講義と共に校閲の実践的なスキルを習得できます。

さらに読む ⇒新潮社 本の学校出典/画像元: https://hon-gakko.com/lecture_page/%E6%A0%A1%E9%96%B2%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E3%80%883%E3%80%89%E6%96%B0%E6%BD%AE%E7%A4%BE%E3%81%AE%E6%A0%A1%E9%96%B2%E3%81%AF%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AA%E9%A2%A8/校閲のスキルアップに役立つ講座があるんですね。

実践的なスキルを身につけ、プロの校閲者を目指せるのは素晴らしいですね。

校閲の仕事内容を深く理解するためのオンライン講座も存在します。

新潮社の校閲部員である講師が、実践的な校閲問題を通して、疑問点の出し方や校正記号の使い方を解説します。

講座は、校閲例の解説とレジュメに沿った講義で構成され、「素読み」の難しさ、AIや校正ソフトの活用、誤植のパターン、調べ物の範囲、新潮社のチェックマーク、デジタルとアナログの共存、優秀な校閲者の特徴、雑誌校閲と書籍校閲の違い、表現の扱い方、調べ物の技術など多岐にわたるテーマを取り上げます。

未経験者から経験者まで幅広く対象とし、自身のペースで視聴可能です。

校閲の講座って、面白そうね!あたしも、もっと文章上手くなりたいから、受けてみようかしら?

本日は、校閲という仕事について、その内容、校正との違い、AIとの関わり、スキルアップまでご紹介しました。

質の高いコンテンツ作りのために、校閲はとても重要です。

💡 校閲は出版物やWebコンテンツの品質を守る重要な仕事であり、誤字脱字のチェックだけでなく内容の正確性も確認します。

💡 校正と校閲はそれぞれ異なる役割を持ち、コンテンツの信頼性を高めるために不可欠です。

💡 AI技術は校閲業務の効率化に貢献しますが、最終的には人間の校閲者の専門性が重要です。