エネルギー、ウクライナ支援、脱炭素化、政治…日本の現状と課題は?日本のエネルギー問題、ウクライナ支援の行方、持続可能な社会への道

日本のエネルギー自給率は低く、化石燃料への依存が高い現状。ウクライナへの支援や、脱炭素化に向けた取り組みが急務となっています。電気料金高騰や再生可能エネルギー導入の課題、グリーン水素の可能性、地方創生、政治情勢など、多様なテーマを包括的に解説。国際情勢、エネルギー政策、地方創生、社会問題を多角的に捉え、未来への課題と展望を探ります。

💡 エネルギー自給率の低さ、化石燃料への依存、国際情勢のリスクについて解説します。

💡 ウクライナ支援における日本の役割、経済復興への貢献、国際協力の重要性について説明します。

💡 エネルギー転換、持続可能な社会の実現に向けた世界の動きと日本の課題を提示します。

本日は、日本のエネルギー問題から、ウクライナ支援、脱炭素化への取り組み、そして国内政治の動向まで、多岐にわたるテーマについて解説していきます。

エネルギーと地政学 日本の脆弱性と国際情勢

日本のエネルギー自給率はなぜ低い?輸入依存の現状とは?

化石燃料輸入に大きく依存。電気料金も上昇。

日本はエネルギー資源の多くを輸入に頼り、エネルギー安全保障と脱炭素化という二つの大きな課題に直面しています。

国際情勢の変化も、この問題に拍車をかけています。

✅ 日本はエネルギー資源を化石燃料に大きく依存しており、そのほとんどを海外からの輸入に頼っている。

✅ 日本のエネルギー自給率は低く、原油の多くを中東から、LNGと石炭をオーストラリアや東南アジア、ロシアから輸入しており、輸入相手国の政情不安や資源ナショナリズムがリスクとなっている。

✅ 化石燃料への依存は、エネルギー安全保障上のリスクや脱炭素化の障壁となり、国際情勢の変化も相まって脱却が求められている。

さらに読む ⇒HATCH |自然電力のメディア出典/画像元: https://shizen-hatch.net/2022/12/06/fossil-fuel/日本のエネルギー自給率の低さは深刻であり、化石燃料への依存度を減らすため、再生可能エネルギーの導入拡大が急務であると感じました。

電気料金の上昇も国民生活に大きな影響を与えますね。

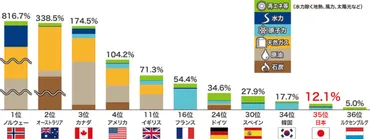

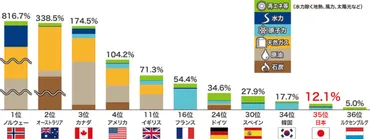

日本は、2020年度にはエネルギー自給率が11.3%と低く、OECD諸国と比較しても低い水準にあります。

国内資源の乏しさから、化石燃料を輸入に大きく依存しており、2021年度の化石燃料依存度は83.2%に達しています。

特に中東への原油輸入依存度が高く、国際情勢の影響を受けやすい状況です。

このような状況を受け、政府は石油備蓄や輸入先の分散など、安定供給のための対策を講じています。

しかし、輸入依存は発電コストの上昇を招き、電気料金も上昇傾向にあります。

2021年度の電気料金は、家庭向けで約31%、産業向けで約35%上昇しました。

燃料価格の変動も電気料金に影響を与え、新型コロナウイルス感染拡大やウクライナ情勢などの要因で価格が大きく変動しています。

再生可能エネルギーの導入拡大は、電気料金に影響を与えており、固定価格買取制度の導入以降、設備容量が増加し、国民の負担も増大しています。

脱炭素化は、地球温暖化対策として急務であり、エネルギー政策における重要な課題です。

なるほど。エネルギー自給率の低さは、企業経営にとっても大きなリスク要因となります。電気料金の上昇は、コスト増に直結し、利益を圧迫しますからね。政府には、安定供給とコスト削減の両立を目指してほしいものです。

ウクライナ支援と日本の役割 国際協力と復興支援

日本、ウクライナ支援で何億円拠出? 目的は?

42億ドルを拠出。人道・復興支援に活用。

ウクライナへの支援は、国際社会の一員としての日本の重要な役割です。

経済復興への貢献は、長期的な視点で見れば、日本の国益にも繋がるでしょう。

✅ 岸田総理は日・ウクライナ経済復興推進会議で基調講演を行い、ウクライナの復興支援への日本の貢献について、3つの原則(包摂性、パートナーシップ、知見・技術)と5つの行動を発表しました。

✅ 会議では、ウクライナ首相と懇談し、今後の経済復興における官民一体での支援を約束し、法的インフラ整備、国際金融機関を通じた支援、二国間協力、ビジネス連携の促進など、具体的な5つの行動計画を示しました。

✅ 日本は、ウクライナの経済成長を支援するため、農業、製造業、IT産業など幅広い分野での経済発展を目指し、50の約束を通して、未来への投資として長期的な支援を行うことを表明しました。

さらに読む ⇒首相官邸ホームページ出典/画像元: https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202402/19ukraine_kaigi.htmlウクライナへの継続的な支援は、日本の国際的な信用を高め、重要な取り組みだと思います。

インフラやエネルギー分野への投資は、復興を支える上で重要であり、官民一体となって取り組むべき課題ですね。

2024年初頭、ロシアの侵攻から3年目を迎えるウクライナに対し、日本は変わらぬ支援を続けています。

日本とウクライナは1991年の独立以来、強固な関係を築き、外交、経済協力、文化交流を通じてパートナーシップを深めてきました。

日本はウクライナの主権と領土保全を支持し、インフラ、エネルギー、テクノロジー分野への投資や経済協力を通じて、同国の発展に貢献しています。

2014年のクリミア併合とドンバス紛争勃発以降、日本は国連開発計画(UNDP)を通じた支援の重要なパートナーとなり、国内避難民への援助やインフラ、経済再生、能力構築などの長期的な開発イニシアチブを支援してきました。

2022年の全面侵攻開始以降、日本はウクライナに対し多額の財政支援を実施し、累計42億ドルを拠出しました。

この資金は、人道支援と復興支援の両方に活用されており、特にエネルギーインフラの復旧支援は、ウクライナ国民の生活を支える上で重要な役割を果たしています。

2023年3月の岸田首相のウクライナ訪問後には、JICAと連携し、緊急復興計画が進められています。

また、石破茂氏はウクライナに関するオンライン首脳会合において、領土問題や国家の主権に関わる議論において、ウクライナ当事者の関与が極めて重要であると強調しました。

こりゃまたエライこっちゃ、ウクライナへの支援は大事だべさ!でもさ、まずは日本のこと、国民のこと、もっと考えてほしいもんだべさ!

次のページを読む ⇒

エネルギー危機、脱炭素化、政治、社会情勢…今、世界はどう動く?最新ニュースを凝縮!未来を読み解く情報がここに。