津軽弁ってなんだべ?:多様な表現を紐解く方言の世界(?)津軽弁の特徴と奥深さ

津軽弁、それは古き日本語の面影を残す、奥深い方言。発音、文法、語尾…その独特な表現は、まるで「料理」のように多様なニュアンスを醸し出す。標準語との対比、言語の差別意識への抵抗、そして言葉への探求心。津軽弁の文法を網羅的に解説し、その奥深さを解き明かす。多様な語尾とイントネーションが生み出す豊かな表現世界へ、あなたも足を踏み入れてみませんか?

津軽弁の語尾:感情を彩る表現

津軽弁の語尾、感情表現を豊かにする秘密は?

イントネーションと多様な語尾の組み合わせ!

津軽弁の感情表現を豊かにする語尾について探求します。

各語尾が持つ意味合いや、イントネーションとの組み合わせ、その奥深さに迫ります。

✅ 様々な種類の「v」と「u」の組み合わせについて、その特徴と結果(「v」と「u」の関係性)が示されている。

✅ 具体的には、「u」で始まる表現と「v」で始まる表現の組み合わせ、それぞれの特徴と最終的な結論が提示されている。

✅ また、いくつかのパターンでは、最終的な結論が様々な記号で区切られて表現されている。

さらに読む ⇒津軽弁(語尾編)出典/画像元: https://kuroishi.or.jp/tsugaruben/tuga_gobi.htm津軽弁の語尾は、話し手の感情を伝える上で非常に重要な役割を果たしているんですね。

「〜べ」「〜っきゃ」など、特徴的ですね。

津軽弁の語尾は、話し手の感情や話の温度感を伝え、標準語とは異なり会話に深みを与える特徴があります。

研究では、「〜べ」「〜っきゃ」「〜びょん」「〜ばん」「〜ろ」「はんで」といった語尾が紹介され、それぞれが推測、強調、同意、注意喚起など多様な意味を持つことが説明されています。

特に「〜べ」は推測や勧誘、「〜っきゃ」は同意や強調、「〜びょん」は断定や推測、「〜ばん」は念押しや同意、「〜ろ」は注意喚起や断定、「はんで」は理由を表すなど、文脈によって意味が変化します。

イントネーションも重要であり、津軽弁独特のリズムや抑揚が、語尾の意味を深めます。

語尾単体だけでなく、語尾とイントネーションの組み合わせでニュアンスが変化し、津軽弁の理解を深めるには、実際に耳で聞いて使うことが重要です。

へぇ~、語尾によって色んな意味があるんだねー。イントネーションも大事ってことね。津軽弁、ちょっと使ってみたくなっちゃった!

対格標識と目的語:変化する言語の構造

対格標識の使い分け、何が影響?DOM視点での分析とは?

名詞句の性質、情報構造など。方言分析も!

対格標識と目的語の変化を探求します。

言語構造における変化に着目し、津軽弁における多様な表現形式とその背景を考察します。

公開日:2018/09/03

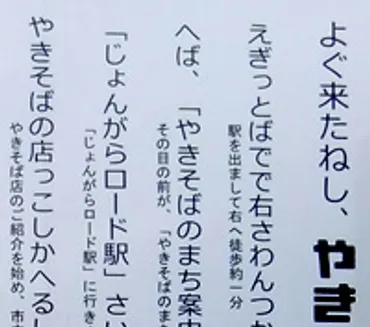

✅ 青森県黒石市では、ご当地グルメ「黒石やきそば」と「つゆやきそば」をPRしており、駅前には津軽弁で書かれた歓迎の案内板が設置されている。

✅ 案内板には津軽弁の説明と共通語訳、観光案内所の情報があり、方言に対する自信と誇りを示すことで観光客を温かく迎えている。

✅ 津軽弁の特徴や、津軽人の人柄について触れており、観光客に津軽弁を覚えてもらい、旅の思い出にしてもらおうという意図がある。

さらに読む ⇒三省堂WORD-WISE WEB -辞書ウェブ編集部によることばの壺-出典/画像元: https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/column/chiikigo303方言テキスト分析から対格標識の使用制限の変化がわかるとのこと、興味深いですね。

言語の歴史を感じます。

本研究では、対格標識の多様な形式(無助詞、バ、オ、トバ、ト、ゴト、ゴトバ)とその使い分けを、DOMの視点から分析し、名詞句の性質、情報構造、統語構造、動詞との関係性などを検討しています。

また、東北地方の方言に見られる、目的語を示す格助詞「コト・トコ類」について、その使用制限が変化している様子を分析しています。

元々は有情物に限定されていた使用が、青森県津軽地方や日本海沿岸部では制限が失われつつあり、文法化が進んでいます。

一方、日本海内陸部や太平洋側では制限が維持され、文法化の進行が遅れていることが、方言テキストの用例分析を通じて明らかになりました。

ふむ、格助詞の変化ね。DOMってのは、企業の組織構造にも通ずるものがあるな。柔軟性が大事ってことだ。

言語探求の未来:津軽弁を通して

なぜ言語を学ぶ?多様性と自由な言葉の探求とは?

知的好奇心と、言葉の多様性への敬意から。

言語探求の未来について考察します。

津軽弁を通して、言語の多様性、そしてその未来への展望を探っていきましょう。

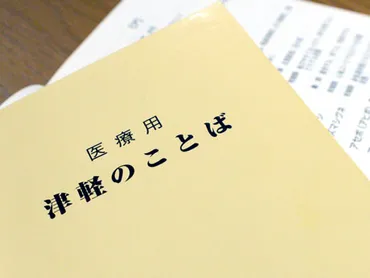

✅ 弘前大学医学部が作成した津軽弁を紹介するテキスト「医療用 津軽のことば」が、ネット上で話題となっている。

✅ このテキストは、地域医療学講座の参考資料として、非常勤講師が1997年に作成。津軽弁の単語や言い回しを翻訳し、約400語を収録している。

✅ 医学部長は、言葉の理解が臨床で重要であり、県外出身の学生が津軽弁でしか伝えられない症状があることを学ぶ良い機会になっていると話している。

さらに読む ⇒弘前経済新聞出典/画像元: https://hirosaki.keizai.biz/headline/387/医療現場で津軽弁のテキストが活用されているということが、大変興味深いですね。

言葉の理解が、臨床で重要ということですね。

筆者は、言語習得における「なぜ」への探求心、そして異なる言語を話す人々への興味が、筆者の言語観を形成し、津軽弁の消滅に対する悲しみも感じつつ、言語の多様性を尊重し、固定された表現方法にとらわれることなく、言葉を自由に探求する姿勢を示しています。

津軽方言は、古い日本語の特徴を残しつつ、独自の変遷を遂げた難解な方言であり、先行研究の課題に応えるべく、話者の自然な談話データに基づいたより実践的な文法記述を目指しています。

津軽弁の消滅に対する悲しみ…でも多様性を尊重、言葉を自由に探求か。素晴らしい。津軽弁、もっと広めたいよね。

本日は、津軽弁の奥深さを改めて感じることができました。

言語の多様性、そしてその未来について考えさせられる記事でした。

💡 津軽弁は、独特の発音、文法、語彙を持ち、感情表現を豊かにする語尾が特徴。

💡 地域差があり多様性に富み、歴史的背景を持つ奥深い方言である。

💡 現代でも、医療や観光など様々な場面で活用され、その価値は再認識されている。