鹿児島土砂災害、令和7年の大雨で何が?避難と対策、砂防事業まで(?マーク)令和7年8月の記録的豪雨と土砂災害の全貌

記録的大雨が鹿児島県を襲い、甚大な被害が発生。土砂災害多発の現状を受け、県は迅速な復旧と住民への警戒を呼びかけ、義援金やふるさと納税による支援を開始。被災者支援情報やボランティア募集も。全国平均の2倍の土砂災害に見舞われる中、警戒区域マップ公開や砂防事業による対策を強化。日頃からの備えと避難時の注意点を呼びかけ、土砂災害から命を守るための情報を発信しています。

鹿児島県の土砂災害の現状と対策

鹿児島県の土砂災害、過去10年で何件?

年平均74件、全国平均の2倍!

鹿児島県は土砂災害が多い地域です。

これまでの土砂災害の現状と、県が行っている対策について詳しく見ていきましょう。

✅ 鹿児島県は土砂災害が多く、住民は避難経路や避難場所を事前に確認し、大雨の際は早めの避難を心がける必要がある。

✅ 土砂災害には、がけの表面が崩れる「表層崩壊」があり、大雨警報や土砂災害警戒情報が出た際は、特に警戒区域に住む人は注意が必要。

✅ 土砂災害を防ぐためのインフラ整備は進んでいるものの、行政からの情報と住民の主体的な防災意識が重要である。

さらに読む ⇒åС Сڡ出典/画像元: https://blogs.mbc.co.jp/bousai/cat_uki/1384/鹿児島県は土砂災害が多い地域なんですね。

対策が進んでいるのは心強いですが、住民の意識も重要ですね。

鹿児島県は、過去10年間(平成27年から令和6年)において、年平均74件もの土砂災害が発生しており、全国平均の約2倍という高い頻度に見舞われています。

土砂災害の種類は、土石流、地すべり、がけ崩れが主なもので、県はこれらの災害から県民の生命と財産を守るため、土砂災害警戒区域等マップを公開し、雨量、水位、気象情報、土砂災害危険度情報などをHPで提供しています。

県は、砂防堰堤や斜面保護などの施設整備に加え、警戒避難体制の支援など、総合的な土砂災害対策を推進しています。

年間74件も土砂災害が起きてるって、ほんと怖い。避難経路とか、ちゃんと確認しとかないとね!

土砂災害から身を守るための対策

土砂災害から身を守るには?日頃からすべきことは?

避難場所や非常持出品の確認、気象情報確認!

土砂災害から身を守るためには、日頃からの備えと、適切な避難行動が重要です。

具体的な対策を確認しましょう。

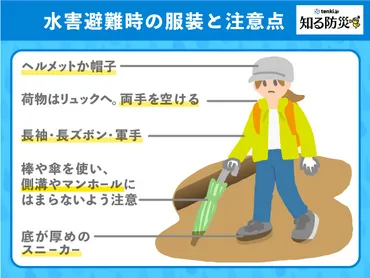

✅ 大雨による避難の際は、避難のタイミング、服装、避難前に家で行うことなどを事前に確認し、安全な避難を心がけましょう。

✅ 避難の際は、自治体の避難情報だけでなく、自身の判断で早めの避難をすることが重要です。また、暗くなってからの避難は危険なため、明るいうちに避難を開始しましょう。

✅ 浸水時は、無理な避難をせず、近隣の頑丈な建物の高層階への垂直避難を検討しましょう。避難ルートや冠水した道路を通る際の注意点も確認しましょう。

さらに読む ⇒日本気象協会 tenki.jp - tenki.jp出典/画像元: https://tenki.jp/bousai/knowledge/541fc60.html避難の際の注意点など、具体的な対策が示されていて、とても参考になりますね。

事前の準備が重要だと改めて感じます。

土砂災害から身を守るためには、日頃からの備えが重要です。

家族で避難場所や非常持出品について話し合い、大雨の際には最新の気象情報を確認し、不要な外出を控えましょう。

避難時には、貴重品や非常持出品を準備し、飲料水や生活用水を確保することが大切です。

浸水の恐れがある場合は、家財道具を高い場所へ移動させ、病人や乳幼児、障害者などを安全な場所へ避難させましょう。

洪水時は水深に注意し、長靴や裸足は避け、運動靴を履き、ロープでつながり、足元を確認しながら避難しましょう。

避難する時の準備とか、知っておくと安心だべや。いざって時に、慌てないように、家族で話し合っとくのが大事だね!

砂防事業と問い合わせ先

土砂災害対策って何があるの?相談窓口は?

堰堤、防止施設。土木部砂防課(099-286-3618)

砂防事業とは、土砂災害から地域を守るための重要な取り組みです。

その内容と、問い合わせ先についてご紹介します。

✅ 砂防工事は、土砂災害から地域を守るだけでなく、緑を復元・活用し、自然環境や地域の歴史・文化に配慮した安全で住みよい地域づくりを目指している。

✅ 具体的には、フランス式階段工やオランダ堰堤、庭園砂防工事などを用いて荒廃した山地を緑化し、魚道設置など自然との共生を図り、緑の斜面工法で安全な斜面空間を創出している。

✅ 地域活性化のため、安全になった土地を住宅団地や公園として活用したり、地下水を生活用水や消雪用水として利用したりする事業も実施されている。

さらに読む ⇒国土交通省出典/画像元: https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/purpose.html砂防事業は、地域を守るための重要な取り組みですね。

様々な対策が講じられていることがよくわかります。

土砂災害から国民の生命と財産を守るため、砂防事業が実施されています。

土石流対策として砂防堰堤(透過型と不透過型)が、がけ崩れ対策として急傾斜地崩壊防止施設(法枠工や擁壁工)が、地すべり対策として地すべり防止施設(杭打ちや地下水排除)が整備されています。

これらの対策に関する問い合わせは、土木部砂防課(099-286-3618)にて受け付けています。

県はこれからも、土砂災害に強い県土づくりを目指し、継続的な対策を推進していきます。

砂防事業って、すごいことやってるんだね! あたし、知らなかった。でも、もっとみんなに知ってもらいたいよね!

今回の記事では、鹿児島県の土砂災害について様々な角度から解説しました。

日頃から防災意識を高め、災害に備えましょう。

💡 令和7年の大雨による鹿児島県の土砂災害の被害と、被災地支援の状況を解説しました。

💡 土砂災害の現状と対策、避難方法、砂防事業について、具体的な情報を提示しました。

💡 日頃からの備えと、最新の気象情報の確認が、土砂災害から身を守るために重要です。