被災者生活再建支援制度とは?申請方法や支援内容を徹底解説!自然災害からの復興を支える支援制度、あなたにできること

自然災害で家を失ったあなたへ。国と自治体の支援制度で生活再建をサポート! 住宅被害の程度と再建方法に応じた支援金、申請方法、必要書類を網羅。東日本大震災、近年多発する豪雨災害など、過去の災害も対象。 罹災証明書の取得から、各種支援制度の活用まで、あなたの再建を応援します。 半壊世帯や、自治体独自の支援もチェック!

申請手続きと必要書類:スムーズな申請のために

被災者生活再建支援制度の申請場所は?

被災地の市町村窓口で申請できます。

この章では、申請手続きと必要書類について解説します。

スムーズな申請のために、何が必要なのか、詳しく確認していきましょう。

公開日:2020/11/29

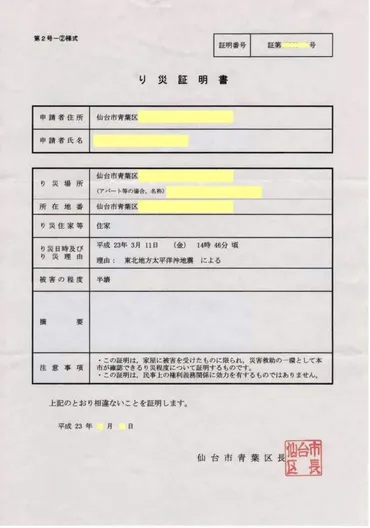

✅ 東日本大震災後、著者は当初り災証明書取得をせず、その後マンション管理組合の動きを受けて半壊のり災届出証明書を取得。申請には30分程度かかった。

✅ マンション管理組合は、被害調査アンケートをもとに仙台市から半壊のり災証明書を取得し、区分所有者に申請を促した。

✅ り災届出証明書の取得により、義援金申請、固定資産税・市民税の減免、一部支援制度の利用が可能となり、NHK受信料の免除は別途手続きが必要であった。

さらに読む ⇒「震度6弱」地震を2度被災出典/画像元: https://kizuna1103.com/wp/shoumei-a/申請には様々な書類が必要なんですね。

事前に確認しておくことで、スムーズに手続きを進めることができそうです。

被災者生活再建支援制度の申請は、被災地の市町村窓口で行います。

申請に必要な書類は、罹災証明書、住民票、預金通帳の写しなどです。

解体や敷地被害がある場合は、その証明書類も必要となります。

加算支援金申請には、再建方法を証明する書類も必要です。

申請・相談窓口は被災地の市町村で、仙台市、石巻市など各市町村の担当部署と電話番号が明示されています。

申請から支給までの流れは、市町村による罹災証明書の交付、被災者による申請、県への送付、公益財団法人都道府県センターへの送付、そして支援金の給付という流れです。

令和6年2月7日更新で、能代市の担当窓口が追加されました。

被災時には、まず「り災証明書」を取得することが重要です。

これは被害の程度を証明するもので、支援金や税金の減免を受けるために必要となります。

被害認定は、全壊、大規模半壊、半壊など段階があり、これにより受けられる支援の程度が大きく異なります。

えらい大変そうだけど、ちゃんと申請すれば、支援が受けられるんだから、頑張って!書類は、忘れずに準備しなきゃね!

石川県と秋田県における取り組み:地域ごとの支援

被災地支援、石川県や秋田県はどう違う?

石川は独自支援、秋田は申請と情報提供。

この章では、石川県と秋田県における取り組み、地域ごとの支援について解説します。

それぞれの地域でどのような支援が行われているのかを見ていきましょう。

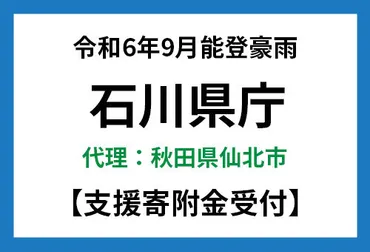

✅ 令和6年9月21日の能登半島豪雨により、石川県で甚大な被害が発生し、救助・復旧活動が行われている。

✅ 秋田県仙北市は、被災した石川県への災害支援として、ふるさと納税の代理寄付受付を開始した。

✅ 支援はクレジットカード決済で2,000円以上から可能で、お礼の品はない。仙北市は過去の豪雨災害で支援を受け、石川県との縁もあり、今回の支援を決めた。

さらに読む ⇒【ふるさとチョイス】お礼の品掲載数No.1のふるさと納税サイト出典/画像元: https://www.furusato-tax.jp/saigai/detail/2470?srsltid=AfmBOoqpr0DfI1xdfr44zrxyNgWespRrGIdndYp1WBQDayj9xDkHWsSt国だけでなく、地方自治体独自の支援もあるんですね。

被災状況に合わせて、きめ細やかな支援が行われているのは素晴らしいですね。

被災地によっては、国だけでなく地方自治体独自の支援も行われています。

石川県では、国の制度対象外の半壊世帯や、国の基準に満たない市町村の被災者に対しても独自の支援を行っています。

秋田県では、令和5年7月14日からの大雨による被災者を対象とした支援が行われており、被災状況に応じた支援金の支給や、申請手続きに関する情報提供が行われています。

申請窓口は、秋田市、五城目町、能代市の各担当窓口です。

素晴らしい!国と地方自治体が連携して被災者を支援する体制は、非常に重要ですね。私も、何か協力できることがあれば、積極的に関わりたいと思います。

その他の支援制度と生活再建への道

被災後の生活再建、どんな支援があるの?

弔慰金・見舞金や住宅修理支援など様々な制度あり。

この章では、その他の支援制度と生活再建への道について解説します。

様々な支援制度を組み合わせることで、より円滑な生活再建を目指しましょう。

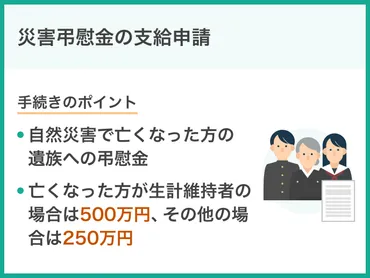

✅ 一定規模の自然災害で亡くなった方の遺族に対し、災害弔慰金が支給される制度で、生計維持者の場合は500万円、それ以外の場合は250万円が支給されます。

✅ 申請は、住所地の市区町村役所で行い、オンライン申請も可能な場合があります。必要書類は申請書、本人確認書類、死亡診断書コピー、振込先口座の通帳コピー、戸籍謄本、罹災証明書などであり、自治体によって異なるため確認が必要です。

✅ 電子申請はマイナポータルからも可能ですが、対応自治体を確認する必要があります。申請後、市区町村や都道府県での確認・審査を経て支給されます。

さらに読む ⇒ Yahoo!くらし出典/画像元: https://kurashi.yahoo.co.jp/procedure/details/116002災害弔慰金や災害障害見舞金など、様々な支援制度があるんですね。

被災者の方々が、少しでも安心して生活できるよう、これらの制度が活用されることを願います。

被災後の生活再建には、多額の費用が発生します。

被災者生活再建支援制度に加え、様々な支援制度の活用が重要となります。

家族が死亡した場合、遺族には「災害弔慰金」が支給され、災害関連死も対象となります。

災害により重度障害が生じた場合は「災害障害見舞金」の支給もあります。

「災害救助法」に基づき、半壊または大規模半壊の住宅に対し、応急的な修理を支援する制度もあり、居室、台所、トイレなど日常生活に必要最小限の部分の修理費用を支援するものです。

これらの制度を組み合わせることで、被災者はより円滑に生活を再建することができます。

色んな支援制度があるってこと、覚えておかなきゃね!困った時に、頼れる制度があるって、心強いわ。

本日は、被災者生活再建支援制度について詳しく解説しました。

この情報が、皆様のお役に立てれば幸いです。

💡 被災者生活再建支援制度は、住宅被害の程度と再建方法に応じて支援金が支給される制度です。

💡 申請には罹災証明書などが必要で、被災地の市町村窓口で手続きを行います。

💡 国や地方自治体による様々な支援制度があり、状況に応じて活用することが重要です。