2025年の経済動向はどうなる? 日本経済と米国のインフレ、消費低迷への対策を徹底解説?2025年 日本経済の展望と課題、消費低迷と対策

2003年10月米国の食料品消費から、2025年における日本と世界の経済動向までを分析。個人消費の鈍化、物価高、米国の関税措置など、多岐にわたる課題が浮き彫りに。GDP成長、インフレ、金融政策への影響を詳細に解説し、今後の経済政策の方向性を示唆します。

2025年 日本経済の展望と課題

好調な輸出と設備投資、景気回復のカギは何?

自動車生産再開と賃金上昇が鍵。

本章では、2025年の日本経済の展望と課題について解説します。

実質GDP成長率や、日本経済が抱える課題、今後の対策について、データに基づき詳細に分析していきます。

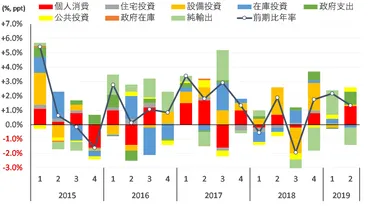

✅ 実質GDP成長率は、個人消費、住宅投資、設備投資などを含む需要項目別の内訳で評価され、年率換算で示されます。

✅ GDPは、名目GDPから物価変動の影響を除いた実質GDPと、物価変動を考慮した名目GDPの2種類があります。

✅ GDPデフレーターは、名目GDPを実質GDPで割った値で、物価変動を示す指標として利用されます。

さらに読む ⇒Data Economics出典/画像元: https://dataeconomics.net/jp_gdp/2025年の日本経済は、輸出と設備投資の好調さが見られる一方で、個人消費の低迷や物価高の影響が懸念されています。

今後の成長には、個人消費の回復が不可欠ですね。

2025年4-6月期の実質GDPは、設備投資と輸出の好調により、5期連続のプラス成長を記録しました。

特に輸出は電子部品や自動車が牽引し、設備投資の増加が内需を支えました。

日銀は緩やかな景気回復を見込んでおり、物価・経済見通しが実現すれば利上げの可能性も示唆しています。

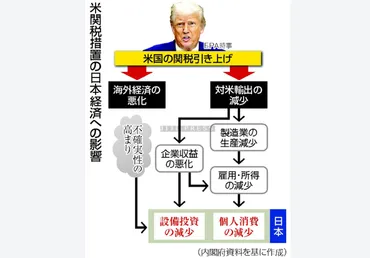

しかし、米国の関税措置の影響や物価高の影響で個人消費は力強さを欠いており、内閣府は25年度の実質GDP成長率の見通しを下方修正しました。

2024年1-3月期の日本の実質GDP成長率は、自動車メーカーの認証不正による減産の影響でマイナス成長となりました。

個人消費は4期連続でマイナスとなり、自動車減産が幅広い需要項目に悪影響を及ぼしました。

専門家は、自動車生産の再開と賃金上昇による個人消費の回復が成長の鍵になると見ており、政府は賃上げを促進する方針を示しています。

円安による物価高も個人消費への影響が懸念されており、日本銀行は金融政策運営上の対応が必要になる可能性があるとの見解を示しています。

最近のニュースでもよく耳にするけど、やっぱり物価高の影響って大きいんだね。給料も上がってほしいけど、まずは、物価が落ち着いてほしいな。日々の生活が大変だよ。

2025年後半 消費低迷と対策

2025年7-9月期のGDP、個人消費の低迷の原因は?

物価高と賃金上昇の鈍化への懸念。

本章では、2025年後半の消費低迷と対策について解説します。

GDPのマイナス成長や、米国の関税政策による影響など、日本経済が直面する課題について詳しく見ていきます。

✅ 2025年1~3月期のGDPがマイナス成長となり、トランプ米政権の関税政策発動による景気への下押し圧力が強まり、政府・日銀が目指す賃金と物価の「好循環」が正念場を迎えている。

✅ 米国の高関税策により、自動車や鉄鋼関連企業などの業績悪化が懸念されており、特に中小企業への影響が深刻化する可能性がある。また、インバウンド消費にも変調の兆しが見られる。

✅ 個人消費の低迷や米関税による不確実性の高まりが、日本経済の回復を阻み、景気後退局面入りする可能性も指摘されている。非製造業を中心に賃金と物価の好循環を回し続けることが重要となっている。

さらに読む ⇒ビジネスジャーナル出典/画像元: https://biz-journal.jp/economy/post_388468.html2025年後半のGDPマイナス成長は、個人消費の弱さや、米国の関税措置の影響を示唆しています。

政府と日本銀行の政策対応が、今後の経済を左右する重要な要因となります。

2025年7-9月期のGDP統計(一次速報)では、個人消費の弱さが目立ち、定額減税と給付金の効果が期待外れだった可能性が示唆されています。

エコノミストの予測では、GDPと個人消費が減速し、インバウンド需要と輸出で支えられている現状が浮き彫りになりました。

個人消費の低迷は、物価高による実質所得の伸び悩みに対する消費者の懸念が背景にあり、持続的な賃金上昇が見られないことも影響しています。

政府は、労働生産性上昇に資する成長戦略、為替安定化策、そして日本銀行の金融政策を検討する必要があると考えられます。

2025年1-3月期の実質GDP改定値は、速報値から上方修正されましたが、4四半期ぶりのマイナス成長となり、個人消費の力強さの欠如を示しています。

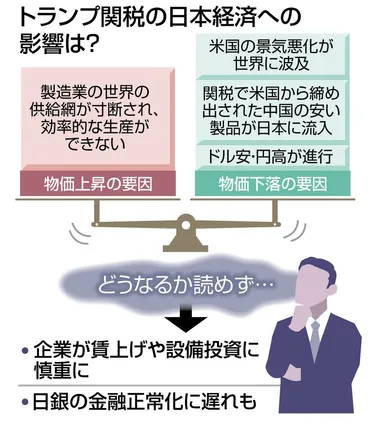

物価高の影響は依然として大きく、トランプ米政権の関税措置による不確実性も世界経済を圧迫しています。

いや〜、個人消費の低迷は深刻だな。定額減税とか給付金も、あんまり効果なかったってことか。企業はもっと給料を上げないと、日本経済、マジでヤバいんじゃないですか?

今後の展望と政策への示唆

米国の関税は日本経済にどう影響?

輸出への悪影響と利上げの遅れ。

本章では、今後の経済展望と、それに対する政策への示唆について解説します。

日本銀行の金融政策や、今後の経済成長に向けた課題について、専門家の意見を交えて考察します。

✅ 日銀は金融政策決定会合で、政策金利を0.5%程度で維持することを決定した。

✅ トランプ政権の関税政策の影響を受け、2025、26両年度の経済成長率と物価の見通しを引き下げた。

✅ 植田総裁は、関税交渉が進展しても無視できないレベルの影響が残るとの見解を示した。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/402255トランプ関税発動の影響や物価高など、今後の経済には不透明な部分が多いですね。

政府と日本銀行の適切な政策対応が、日本経済の持続的な成長には不可欠です。

エコノミストは、トランプ関税発動前から景気の足取りが重かったと指摘し、今後の輸出への下押し圧力や設備投資への不透明感も懸念材料としています。

日本銀行は利上げを後ろ倒しにする可能性があり、米国の関税措置の撤廃に向けた国際的な動きにも注目が集まっています。

国内では物価高が続いており、家計の所得改善の実感は乏しい状況です。

4-6月期のGDPはプラス成長が見込まれていますが、エコノミストの間でも意見が分かれています。

内閣府の説明によると、今回のGDPの上方修正は、サービスやゲーム・玩具の増加、民間在庫の増加、輸出入デフレーターの修正によるものです。

今後の経済成長には、個人消費の底上げと輸出の持続的な伸びが不可欠であり、政府と日本銀行による適切な政策対応が求められています。

まぁ、色々大変だけど、経済ってのは未来に向かって変化していくもんだからね。良い方向に進んでいくように、私たちも賢く生きていくことが大事だべさ。

本日の記事では、2025年の経済動向について、米国と日本のデータを比較しながら、現状と課題、今後の展望について解説しました。

今後の経済を考える上で、重要な情報ばかりでしたね。

💡 2003年の米国の食料品支出データから、消費者の購買行動と経済状況の変化を読み解く。

💡 2024年1月の米国のインフレ状況と消費動向を分析し、今後の金融政策への影響を考察する。

💡 2025年の日本経済の展望と課題、消費低迷に対する対策について、データに基づき解説する。