十勝沖地震の教訓と備え:2003年の大地震から学ぶ防災意識とは?2003年十勝沖地震:被害と教訓、そして今後の対策

2003年の十勝沖地震は、北海道を襲った巨大地震と津波の脅威を記録。広範囲にわたる被害、人的・物的損失、ライフラインへの影響、そして記憶に残る石油コンビナート火災。過去の地震との比較から、将来の地震発生確率と備えの重要性を考察。気象庁による避難の呼びかけ、関連情報へのリンクを通して、自然災害への意識を高める内容。

津波の脅威と過去の地震との比較

十勝沖地震、津波の高さは?犠牲者は?

最大255cm、釣り人2名が犠牲。

十勝沖地震による津波の脅威、そして過去の地震との比較を通じて、災害の規模と対策について考察します。

過去の地震から学ぶべき教訓は何でしょうか。

✅ 15kmのマラソン大会の結果について、8.0km地点の通過タイムや、各区間のタイム、完走者の性別や年齢層などが詳細に報告されている。

✅ 大会では、様々なカテゴリーで順位が競われ、参加者の記録が公開されている。また、大会の様子を伝える写真や、応援メッセージなども掲載されている。

✅ 大会の概要として、開催日時、コース、参加資格などが記載されており、参加者への注意喚起や今後の大会への期待も述べられている。

さらに読む ⇒一般社団法人 日本災害医学会出典/画像元: https://jadm.or.jp/od/toku-iin/tokachi/tokachi.html津波の高さ、そして長周期地震動による被害。

改めて自然災害の恐ろしさを感じますね。

過去の地震との比較も、今後の対策を考える上で重要です。

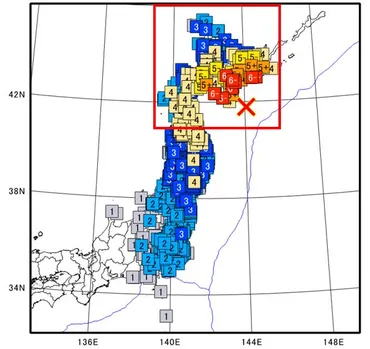

十勝沖地震に伴う津波は、北海道から東北地方の太平洋沿岸に襲来し、最大255cmの高さが観測されました。

十勝川では津波が10km以上遡上し、釣り人2名が犠牲となりました。

また、長周期地震動により苫小牧市の石油コンビナートでスロッシングが発生し、石油タンク火災を引き起こしました。

この地震は、過去の十勝沖地震と比較されています。

過去には1843年と1952年にも大規模地震が発生しており、約72年に1回の頻度でM8程度のプレート間地震が発生すると推定されています。

地震で津波って怖いね。釣り人の方々が犠牲になったって聞くと、心が痛むわ。ちゃんと避難できるように、日頃から訓練しないとね!

地震の歴史と将来の可能性

十勝沖地震、近年で何が? 繰り返される津波被害と今後の確率は?

津波被害と、30年以内の発生確率最大7%。

2003年の十勝沖地震をはじめ、過去の地震の歴史を振り返り、将来の地震発生の可能性について考察します。

私たちは、どのような備えをしていくべきでしょうか。

✅ 2003年9月26日に発生した十勝沖地震は、マグニチュード8.0を記録し、北海道を中心に死者1名、行方不明者1名、負傷者849名などの人的被害と、住宅の全壊や一部損壊などの住居被害をもたらした。

✅ 地震に伴い津波が発生し、北海道から東北地方の太平洋沿岸に到達。北海道広尾町・十勝港では255cmを記録し、十勝川では津波の逆流も発生。津波により釣り人2名が被災し、1名が死亡、1名が行方不明となった。

✅ 地震発生後、苫小牧市の石油コンビナートでスロッシングによる火災が発生。気象庁は地震・津波から身を守るための備えを呼びかけ、津波警報や強い揺れを感じたら、直ちに高台への避難を推奨している。

さらに読む ⇒平成15年(2003年)十勝沖地震出典/画像元: https://www.data.jma.go.jp/kushiro/bosai/earthquake/tokachi2003/tokachi2003.html過去の地震の教訓を活かし、将来の地震に備えることが重要ですね。

地震発生のリスクを理解し、私たち一人ひとりが防災意識を高めていく必要があると感じました。

過去の十勝沖地震では、1843年の地震で津波による死者や家屋流失が発生し、1952年の地震では死者、行方不明者、負傷者、家屋全壊などの被害が出ました。

2003年の地震でも、津波による行方不明者や負傷者、家屋全壊などの被害が発生し、強震動による石油タンク火災も発生しました。

根室沖と十勝沖では、400~500年周期で連動した地震が発生する可能性がありましたが、2003年の地震発生により、近い将来の連動の可能性は低いと考えられます。

2003年の地震から、今後30年以内の地震発生確率は2%~7%と予測され、規模はM8.1前後になる可能性があります。

おいおい、30年以内にM8クラスの地震が2%から7%の確率で起こる可能性があるって?それは、ちょっと待った!企業は、BCP対策を再検討する必要があるな。非常時の資金調達も重要だ。

教訓と備え

津波から身を守るには?揺れたら即、何をする?

高台へ避難!速やかな行動が命を守る。

さまざまな教訓や備えについて、具体的に見ていきましょう。

地震から身を守るために、私たちができることは何でしょうか。

✅ ある分野の研究において、特定の現象(例:Ôg)の原因究明と解明を目指し、従来の仮説や先行研究を批判的に検討している。

✅ 研究対象となる現象(Ôg)のメカニズムを解明するために、様々な実験や分析を行い、新たな視点や知見を得ようとしている。

✅ 研究はまだ進行中であり、今後の調査や分析を通して、現象の本質をより深く理解し、新たな発見に繋げようとしている。

さらに読む ⇒E`m~@Y̖出典/画像元: http://www.uchinome.jp/archives/yamada/yamada5_3.html日頃からの備え、そして津波からの避難における注意点など、具体的な情報が提示されています。

これらの情報を参考に、私たちも防災意識を高めていきましょう。

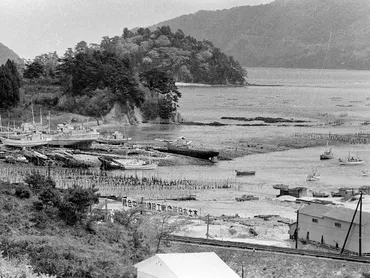

昭和43年の十勝沖地震の経験を通して、筆者は津波の破壊力と自然災害の恐ろしさを強く印象付けられました。

気象庁は「地震から身を守る」というサイトで日ごろからの備えを推奨しており、津波からの避難については、強い揺れを感じたら速やかに高台へ避難することが重要であると呼びかけています。

関連情報として、地震動予測地図、強震動予測手法の検証結果、全国地震動予測地図、地震ハザードステーション、長周期地震動予測地図などが提供されています。

内閣府の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策のページや、長期評価へのリンク、毎月の地震活動の評価も参照できます。

地震対策って、ほんと大事だよね。私もこのサイト、じっくり見てみようっと。日ごろからできること、たくさんあるんだよね!

本日の記事では、2003年の十勝沖地震から得られる教訓と、私たちが将来の災害に備えるために必要なことについて解説しました。

日頃から防災意識を高め、いざという時のために準備しておきましょう。

💡 2003年十勝沖地震の概要、被害、そして教訓を再確認し、今後の防災対策の重要性を認識する。

💡 政府の迅速な対応と、被災者支援の具体的な内容を理解し、今後の災害対応に活かす。

💡 過去の地震との比較から、津波の脅威と将来の地震発生の可能性を理解し、備えの重要性を再認識する。