コメ価格高騰の裏側:小泉農林水産相の対応とJA・流通構造の問題点?2024年コメ価格高騰の真相と今後の展望

2024年のコメ価格高騰は、減産と需要増が原因。史上最高値の中、政府は備蓄米放出を検討するも、JA農協の価格操作、卸売業者の利益拡大、多層的な流通構造など問題山積。専門家は価格下落を示唆する一方、農協の介入や投機による価格変動も懸念。流通の透明化と安定供給へ、小泉農相の改革と備蓄米の行方に注目が集まる。

💡 2024年のコメ価格高騰は、減産と需要増により深刻化。史上最高水準に達しています。

💡 小泉農林水産大臣は、備蓄米放出や輸入拡大を検討中。様々な意見が飛び交っています。

💡 JA農協の流通構造と価格決定システムが問題視され、改革の必要性が高まっています。

それでは、本日はコメ価格高騰の現状と、それを取り巻く様々な問題について、詳しく見ていきましょう。

コメ価格高騰と政府の対応:背景と現状

2024年のコメ高騰、原因は?価格は今後どうなる?

減産と需要過多。価格は史上最高水準。

2024年のコメ価格高騰は、深刻な食料問題として浮上しています。

小泉農林水産大臣は、コメ価格高騰対策として、政府備蓄米の直接販売や増産の見通しを発表しました。

政府は、備蓄米の放出や輸入拡大を検討していますが、様々な意見が上がっています。

公開日:2025/05/27

✅ 小泉進次郎農林水産相は、コメ価格高騰への対策として、政府備蓄米の直接販売や増産の見通しを発表し、7月の参院選までの成果を目指している。

✅ 小泉氏は就任前からコメ問題に関心を示し、農協(JA)に忖度しない姿勢を明確にしており、過去の全農改革の経緯から、農協との対立が予想される。

✅ 小泉氏のコメ対策は、「黒田バズーカ」を彷彿とさせるように、短期間での成果を求められており、元農水事務次官の奥原氏の支援を受け、農協の金融収益を揺るがす可能性も示唆されている。

さらに読む ⇒goo ニュース出典/画像元: https://news.goo.ne.jp/article/dot/nation/dot-257448コメ価格高騰の背景には、減産と需要増による供給不足があります。

小泉大臣の対応は注目されますが、JAとの関係や、過去の全農改革の経緯も踏まえた上で、今後の動向を注視していく必要がありそうです。

2024年のコメ価格高騰は、深刻な問題として浮上しています。

その背景には、2023年産の減産と猛暑による40万トン以上のコメ不足があり、需要と供給のバランスが崩れたことが主な原因です。

需要曲線と供給曲線が垂直に近い形をしているため、供給量の減少は価格に大きな影響を与え、結果として価格は史上最高水準に達しました。

この状況に対し、小泉農林水産大臣は備蓄米の放出や輸入拡大を検討していますが、その対応には様々な意見が寄せられています。

政府は、JA農協が卸売業者に販売する「相対価格」で米価を決定していますが、公正な価格形成が行われる市場が存在しないことが問題視されています。

JA農協は価格操作の影響力を行使し、農家にとってリスクヘッジとなる先物市場の創設も遅れていました。

うーん、コメの価格高騰は、本当に困りますね。小泉さんの対策は、短期間で成果を出す必要があって大変だと思います。でも、農家の皆さんのことも考えないといけないし、難しい舵取りになりそうだな。

卸売業者と流通構造の問題点

米価格高騰の犯人は誰?卸売業者の利益増はなぜ?

卸売業者の不当な利益増が原因。説明不能なほど膨張。

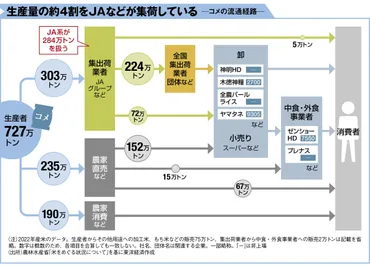

コメ価格高騰の背景には、JA農協の流通構造が深く関わっています。

JAは国内流通の大部分を握り、価格決定に大きな影響力を持っています。

JA全農は農家に代わってコメの販売業務を行い、JAは集荷量の大部分をJA全農へ無条件委託販売しています。

公開日:2025/02/17

✅ コメ不足と価格高騰の背景には、JAの影響力の低下が関係している。

✅ JAは「無条件委託販売」と「共同計算」という特権により、国内流通するコメの大部分を集荷している。

✅ JA全農は農家に代わってコメの販売業務を行い、JAは集荷量の大部分をJA全農へ無条件委託販売している。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/858539?display=bJAの影響力の低下が、価格高騰の要因の一つとなっているようですね。

卸売業者の利益増加や多層的な流通構造の問題など、様々な課題が浮き彫りになっています。

透明性の高い流通構造への改革が求められるのではないでしょうか。

コメ価格高騰の構造は、小売価格から先に決まるという特徴があり、2024年の需要増加と供給不足により、小売価格が高騰し、JAが農家に対して提示する概算金も上昇しました。

この状況下で、卸売業者の利益増加が注目されています。

卸売業者の利益増加は、先入れ先出しの原則による時価販売の結果であると分析されていますが、専門家からは、米卸売業者の経費・利益が2022年産米のコスト調査結果と比較して1.6〜3.4倍に膨れ上がっているとして、説明が付かないとの声も上がっています。

この価格上昇の背景には、JA農協からの仕入れ価格の上昇や、小売価格の上昇があり、五次問屋など多層的な流通構造も問題視されています。

小売業者からは、中間コストの肥大化が価格高騰を招いていると批判があり、JAなどの集荷業者と直接交渉するシンプルな構造が提案されています。

なるほどね〜。JAの力が弱まっとると、価格が高騰する原因にもなるんだね。小売価格から先に決まるってのも、ちょっと意外だったな。もっと消費者のことも考えてほしいもんだわ。

次のページを読む ⇒

備蓄米放出でコメ価格はどうなる? 小泉大臣の決断と、農協・政府の思惑が交錯。価格暴落の可能性も? 流通改革の行方と今後のコメ事情に注目!