十勝沖地震の教訓と将来予測:過去の震災と備えについて考える?過去の巨大地震に見る十勝沖の脅威

過去に幾度となく巨大地震に見舞われた十勝沖。1843年、1952年、2003年… 繰り返される地震と津波は、人々に深い爪痕を残しました。2003年十勝沖地震から20年、改めて過去の教訓を活かし、今後の地震発生確率や被害予測を分析。揺れを感じたら高台へ避難!日々の備えが命を守る。未来の災害に備え、防災意識を高めましょう!

2003年十勝沖地震と教訓

2003年の十勝沖地震、最大の被害は何だった?

津波と、苫小牧での石油コンビナート火災。

2003年に発生した十勝沖地震は、マグニチュード8.0を記録し、広範囲にわたる被害をもたらしました。

この章では、地震の詳細な内容、被害状況、そしてそこから得られる教訓について考察していきます。

✅ 2003年9月26日に発生した十勝沖地震はマグニチュード8.0を観測し、北海道を中心に人的被害や住居被害、津波による被害をもたらした。

✅ 北海道から東北地方の太平洋沿岸に津波が襲来し、最大で4mを超える高さまで遡上し、十勝川では10km以上も遡る現象が発生した。

✅ 長周期地震動による石油コンビナートでの火災や、津波警報が出ていなくても強い揺れを感じたら高い場所へ避難することの重要性が述べられている。

さらに読む ⇒十勝沖地震出典/画像元: https://www.jma-net.go.jp/sapporo/jishin/2003tokachi.html2003年の地震では負傷者や住家被害に加え、津波による大きな被害が出ましたね。

長周期地震動による石油コンビナート火災も記憶に新しいです。

改めて、地震の恐ろしさを感じます。

2003年9月26日に発生したマグニチュード8.0の十勝沖地震は、北海道を中心に広範囲で震度1以上を記録し、最大震度6弱を観測しました。

この地震による被害は、負傷者849名、住家全壊116棟、2名の死者・行方不明者など多岐に渡りました。

津波は北海道から東北地方の太平洋沿岸に襲来し、最大で4mを超える高さまで遡上。

十勝川では10km以上も遡上する現象も確認されました。

加えて、長周期地震動の影響で、苫小牧市の石油コンビナートでスロッシングが発生し、火災が起きました。

政府は地震発生直後から、関係省庁が連携し、情報収集と被害状況の把握に努め、被災者生活再建支援法の適用や、局地激甚災害への指定、特別の財政援助などを行いました。

2003年の地震は、過去の地震と同様に、我々に対する貴重な教訓を残しました。

いやー、本当に怖いですね。津波が10km以上も遡上したなんて、想像もできません。もしもの時のために、家族で避難場所や連絡手段を確認しておかないとダメね。

地震の規模と将来の予測

十勝沖地震、今後30年以内の発生確率は?

2%~7%で、規模はM8.1前後と推定。

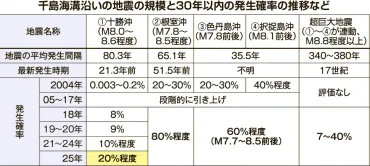

地震調査委員会は、道東の千島海溝沿いで発生が想定される十勝沖地震の将来的な発生確率を評価しています。

この章では、将来の地震予測と、それに対する我々の備えについて考察します。

✅ 政府の地震調査委員会は、道東の千島海溝沿いで発生が想定される十勝沖地震の今後30年以内の発生確率を従来の「10%程度」から「20%程度」に引き上げた。

✅ 記事は、2025年1月16日に公開され、1月17日に更新された会員限定記事である。

✅ 記事内では、国産タマネギの最大産地である北海道オホーツク地域や、その中心地である北見市に本拠を置く「グリーンズ北見」についても触れられている。

さらに読む ⇒北海道新聞デジタル出典/画像元: https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1111790/過去の地震規模はMw8.0~8.3と幅があるんですね。

今後30年以内の発生確率が20%程度というのは、気が引き締まりますね。

連動地震の可能性も考慮して、備える必要があると感じます。

過去の地震規模については、様々な観測・解析によりMw8.0~8.3と複数の知見が存在します。

十勝沖、根室沖、色丹島沖、択捉島沖では、約72年に1回の間隔でM8程度のプレート間地震が発生すると推定されています。

2003年に地震が発生したことから、今後30年以内の地震発生確率は2%~7%と予測され、規模はM8.1前後と推定されています。

根室沖と十勝沖の海域では、400~500年程度の間隔で連動した地震が発生することもありましたが、2003年の地震発生により、近い将来の連動の可能性は低いと考えられています。

連動が発生した場合、M8.3程度の地震が推定されます。

ふむ、30年で20%ですか。将来の地震発生確率と規模を考慮すると、やはり投資対象のリスクヘッジは必須だな。不動産ポートフォリオの分散も検討しなくては。

地震への備えと啓発

地震!津波!身を守るために、今すぐできることは?

揺れを感じたら、津波警報を待たずに高台へ避難!

地震と津波から身を守るためには、日頃からの備えが不可欠です。

この章では、具体的な避難方法や、災害時に役立つ情報、そして今後の啓発活動についてご紹介します。

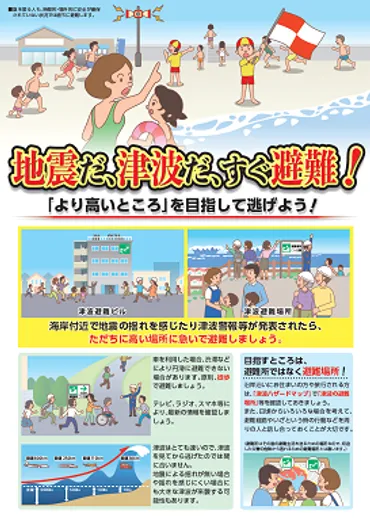

✅ 内閣府・消防庁・気象庁が作成したリーフレット「地震だ、津波だ、すぐ避難!」は、津波警報発表時の防災対応と津波フラッグについて説明しています。

✅ リーフレットは日本語版と英語版があり、それぞれPDF形式で公開されています。

✅ 関連リンクとして、津波フラッグや大津波警報・津波警報・津波注意報に関する情報が提供されています。

さらに読む ⇒ 気象庁出典/画像元: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/tsunami_flag/index.html地震発生時の対応について、改めて確認しておきたいですね。

津波警報を待たずに避難すること、避難経路の確認、ハザードマップの確認など、日々の意識が大切です。

地震や津波から身を守るためには、日ごろからの備えが不可欠です。

気象庁は、強い揺れを感じたら、津波警報を待たずに高台へ避難することの重要性を啓発しています。

関連情報として、全国地震動予測地図や長周期地震動予測地図へのリンク、防災科学技術研究所の地震ハザードステーションへのリンクなどが提供されています。

また、内閣府の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策のページも参照できます。

2003年十勝沖地震から20年を機に、改めて地震・津波への備えが呼びかけられており、過去の教訓を活かし、日々の防災意識を高めることが重要です。

地震が起きたらまず逃げる!これはもう鉄則だよね。それに、津波フラッグの意味もちゃんと覚えておかないと。本当に、日頃からの備えが大事だって、改めて思います。

本日の記事を通して、十勝沖地震の歴史と教訓、そして将来への備えについて深く学ぶことができました。

過去の教訓を生かし、日々の防災意識を高めていきましょう。

💡 過去の十勝沖地震は、広範囲にわたる被害をもたらし、私たちの生活に大きな影響を与えた。

💡 地震や津波から身を守るためには、日ごろからの備えと、迅速な避難行動が重要である。

💡 将来の地震発生確率を理解し、地域のリスクに応じた対策を講じることが求められる。