防災士資格取得への道:費用・試験・活動内容を徹底解説!(防災士とは?)防災士資格取得の全貌:費用、試験、活動、そして未来への展望

災害から地域を守る!防災士資格取得への道!研修、救命講習、申請の流れを完全解説。合格率87%!費用、注意点も網羅。資格取得で、いざという時のリーダーシップを発揮!家庭、職場、地域で活躍できる!あなたの知識と行動が、未来を救う!

防災士の役割と活動:地域と社会への貢献

防災士って何?災害時に頼れる存在?

地域を支える防災リーダー!避難誘導や生活支援を行います。

防災士は地域社会における防災リーダーシップを担います。

平時と災害時で異なる役割を果たし、地域貢献活動を行います。

その役割について見ていきましょう。

✅ 防災士は、災害発生時の対応や地域の防災意識向上に貢献する民間資格であり、自然災害に備えるための知識と技能を習得し、平時には地域や職場の災害対応力を高める活動を行う。

✅ 防災士資格を取得するメリットは、災害リスクへの備え強化、BCP策定への貢献、地域社会への貢献とリーダーシップの発揮などがある。

✅ 防災士資格取得には、日本防災士機構が認証する研修機関で2日間の養成研修講座を受講し、修了後に資格取得試験に合格する必要がある。

さらに読む ⇒BCPサポート出典/画像元: https://bcp-support.net/bousaisi-benefits-method/防災士は「自助・共助・協働」の精神に基づき、地域社会の防災力向上に貢献するんですね。

平時は防災訓練、災害時は避難誘導など、多岐にわたる活動内容ですね。

防災士は、地域社会における防災リーダーシップを担う存在であり、「自助・共助・協働」の原則に基づき、災害対応能力の向上を目指します。

全国に約30万人の防災士がおり、家庭、職場、地域で様々な役割を担っています。

平時は、家庭での防災対策支援、職場での防災訓練企画やBCP策定、地域での避難訓練や防災ワークショップ開催などを行います。

災害時には、避難誘導、応急手当、避難所運営などを担い、被災者の生活支援を行います。

防災士は、地域貢献活動を行う上で、リーダーシップを発揮し、自主防災組織への参加や、地域住民との連携を深めることが重要です。

家族での防災会議の開催、職場の防災対策、地域での防災訓練への参加など、様々な場面でその知識と経験が活かされます。

へー、防災士さんって、色んなことやってるんだね!うちの地域にも、そういう人がいたら、安心だわ。

防災士の活動における課題と解決策:実践と連携

防災士資格、活かせてる?活動のコツは?

自宅対策や訓練参加で、周囲との連携を!

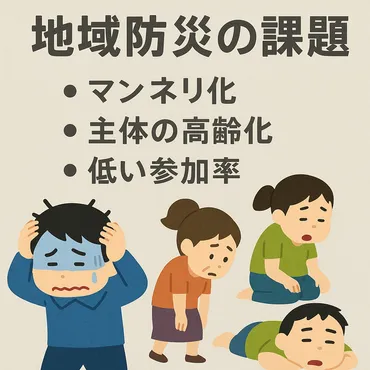

防災士の活動には課題も存在します。

資格取得後の活動方法が分からない場合など、地域との連携が重要です。

具体的な課題と解決策を見ていきましょう。

公開日:2025/07/06

✅ 地域防災は、形式化や人材不足が課題であり、専門性を持った人材の育成と持続的な支援体制が不可欠である。

✅ 防災士は地域防災リーダーとして期待されるが、資格取得後の役割が曖昧な場合があるため、自治体などとの連携強化が必要である。

✅ 地域防災力を高めるには、防災士の知識や技能を地域組織とつなげ、「つながる防災」を実現することが重要である。

さらに読む ⇒地創研レポート出典/画像元: https://chisouken.com/?p=583活動が難しいと感じた場合は、まずは自宅の防災対策や地域の防災訓練に参加することが推奨されるんですね。

資格は一生有効なので、自身の安全確保もできますね。

防災士資格を取得しても、活動が難しいと感じる場合があります。

自主防災組織の代表として資格を取得した場合、活動方法が分からなければ、まずは自宅の防災対策や地域の防災訓練に積極的に参加し、自主防災組織と自治体との連携を図ることが推奨されます。

活動が難しくなった場合でも、防災士資格は一生有効であり、自身の安全確保や周囲への避難の呼びかけでも十分価値があります。

高齢化社会においては、同世代としてできることを見つけ、若い世代の負担を軽減することも重要です。

また、他の防災士と協力して防災士会を設立したい場合は、日本防災士会への加入を勧められます。

別途に活動する場合は、防災士会の名称を使用せず、地域に合わせた名称を使用します。

資格取得後には、知識を活かして積極的に防災活動に関わり、周囲との共有が重要となります。

なるほど、資格を取った後も、周りの人と協力して活動していくことが大事ってことですね。素晴らしい。

防災士資格のメリットと活用:未来への展望

防災士資格の最大の価値って何?取得後の行動が重要?

知識を活かして周囲と共有、防災意識を高めること。

防災士資格のメリットと、その活用方法、そして未来への展望について解説します。

防災士資格取得後の具体的な活動についても触れていきます。

✅ 株式会社近代消防社が、元消防職員のセカンドキャリアを支援する人財紹介事業「成功会」を開始しました。

✅ 「成功会」は消防の専門家集団が運営し、消防職員を民間企業へ紹介します。

✅ 危機管理防災アドバイザー田中行政書士事務所がBCPなどの安全対策をサポートしています。

さらに読む ⇒危機管理防災アドバイザー田中 章 防災BCPのプロが危機管理対策を実施 – 危機管理防災アドバイザー田中行政書士事務所がBCP等の安全対策全般をサポートいたします出典/画像元: https://www.office119tanaka.com/?p=11防災士資格は、防災に関する知識と実践力を高め、地域社会への貢献に繋がるんですね。

資格取得後も積極的に活動し、周囲との共有が大切ですね。

防災士資格を取得するメリットは、防災に関する正しい知識と実践力の習得、災害時のリーダーシップの発揮、地域や職場での防災啓発活動への貢献です。

取得した資格は、家庭での防災対策、地域での啓発活動、企業のBCP策定など、様々な場面で活かすことができます。

資格取得後には、知識を活かして積極的に防災活動に関わり、周囲との共有が重要となります。

防災士は、災害対応スキル向上、地域や職場でのリーダーシップ発揮というメリットがあります。

しかし、資格取得だけでは活動が難しい場合もあり、課題も存在します。

防災士の資格は、取得後の活用方法によって価値が大きく左右されます。

危機管理アドバイザーである筆者のように、資格取得に至った経緯や、その過程で得た情報を周囲と共有し、防災意識を高めることが大切です。

ふむ、防災士の資格って、ただ持ってるだけじゃなくて、活かしてナンボってことだね。素晴らしいね!

本日は防災士について、資格取得から活動、そして未来への展望まで、深く掘り下げて解説しました。

防災意識を高め、地域社会に貢献できる素晴らしい資格ですね。

💡 防災士資格は、災害への備えを強化し、地域社会への貢献を可能にする。

💡 資格取得には研修、試験、救命講習が必要。費用と時間も考慮。

💡 取得後の活動が重要。地域との連携を深め、知識を共有することが大切。