バレンタインデーとチョコレート消費の現在地と未来:地域別分析からフードロス対策までを徹底解説!バレンタイン需要と食品ロス、消費行動の変化

バレンタイン需要で賑わう日本のチョコレート市場を徹底解剖!2024年支出トップは島根県、兵庫県。イベント需要と食品ロスの課題、クラダシ社の革新的な取り組みに注目。物価高騰下の消費動向や、所得とチョコレート消費の関係性も明らかに。2025年の動向を左右する、イベント消費と家計の節約志向。チョコレートの未来を読み解く。

フードロス削減への挑戦:企業による取り組み

クラダシのポップアップ、フードロス削減にどんな効果?

バレンタインのチョコレートなど、約3万個の削減

食品ロス削減に向けて、企業がどのような取り組みを行っているのでしょうか。

今回は、株式会社クラダシの事例をご紹介します。

✅ Kuradashiは、バレンタイン後の余ったチョコレートのフードロス削減のため、2月15日から期間限定のPOPUP SHOPを東京ミッドタウン八重洲と、常設店舗のたまプラーザテラス店でオープンします。

✅ POPUP SHOPでは、チョコレートを1つから購入できるほか、提携飲食店でロスチョコレートを活用した限定メニューも提供されます。

✅ Kuradashiのオンラインサイトでもチョコレート特集が組まれ、POPUP SHOPに行けない人でもチョコレート関連商品を購入できます。

さらに読む ⇒おトクな買い物でフードロス・食品ロス削減|Kuradashi(クラダシ)出典/画像元: https://kuradashi.jp/pages/valentineshop0215-2024?srsltid=AfmBOooffQ7ZztXoKDVTiM_k_f2hTxEp7-_g7h6Qu71tYRlpjQDp0--RKuradashiの取り組みは素晴らしいですね! バレンタイン後のチョコレートを有効活用するアイデアは、とても魅力的です。

消費者としても応援したいですね。

食品ロス問題に対する一つの解決策として、株式会社クラダシによる取り組みが注目されています。

同社は、バレンタインデーの翌日2月15日からポップアップショップ「ValentineShop0215」を開催し、バレンタインのチョコレートなど、賞味期限が残っていても廃棄される可能性のある商品を販売することで、フードロス削減を目指しています。

2022年から同様の取り組みを行っており、2024年には東京ミッドタウン八重洲でのポップアップで10810個、その他を含めると合計32069個のチョコレートロス削減を達成しました。

これは、季節限定商品の販売方法に見られる課題に対する、クリエイティブな解決策と言えるでしょう。

kuradashiみたいな取り組みって、ほんと素晴らしいよね! 企業が積極的にフードロス削減に取り組むのは、応援したくなるよね!

消費行動の変化と経済状況:減少傾向にある日本の家計

物価高で家計はどう変化?消費支出、何が減った?

消費支出は減少、家具や食費などを節約。

物価高騰と実質賃金の減少により、日本の家計は節約志向を強めています。

消費行動の変化について解説します。

公開日:2025/01/10

✅ 2人以上の世帯の昨年11月の消費支出は、物価調整後で前年同月比0.4%減となり、4か月連続の減少となった。

✅ 家電や被服の支出が大幅に減少し、食費も減少。食費においては、物価高騰を受け、節約志向が強まっている。

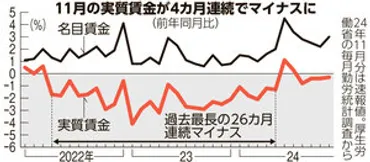

✅ 実質賃金が4か月連続で減少し、賃金の上昇が物価上昇に追いついていないことも消費停滞の要因となっている。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/AST1B0VH0T1BULFA005M.html物価高騰は本当に大変ですよね。

食費を節約するために、色々な工夫をされている方も多いと思います。

実質賃金が上がらないと、生活は苦しくなりますよね。

日本の家計は、物価高騰と実質賃金の減少により、節約志向を強めています。

2023年11月の家計調査によると、二人以上の世帯の消費支出は実質で4ヶ月連続の減少となり、特に家具・家事用品や被服・履物で大幅な減少が見られました。

食費も減少し、米やチョコレートへの出費抑制、牛肉から鶏肉への切り替えといった動きもみられました。

背景には、実質賃金が4ヶ月連続で減少し、政府目標である「物価上昇を上回る賃金上昇」が実現に至っていない現状があります。

消費支出の減少は、経済にとってマイナス要因だ。企業は、価格戦略や新商品の開発で消費を喚起する努力が必要だな!

過去のデータから見るチョコレート消費傾向:高所得地域での消費の高さ

チョコ消費量No.1は?所得と何が関係ある?

石川県!高所得と貧困率の低さと関係。

過去のデータから、チョコレート消費の傾向を見ていきましょう。

高所得地域での消費の高さなど、興味深い事実が明らかになります。

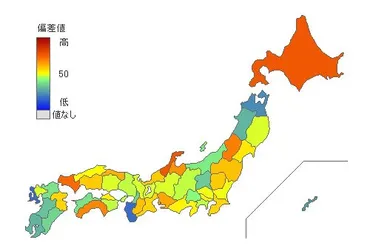

✅ 総務省の家計調査に基づいたチョコレート消費量の都道府県別ランキングで、2014年から2018年の平均値が用いられている。

✅ 消費量1位は石川県、2位は北海道であり、最下位は長崎県であった。消費量と子育て世帯年収には正の相関、貧困率には負の相関がある。

✅ チョコレートとチョコレート菓子の合計購入量を消費量とみなし、県庁所在地や政令指定都市のデータを人口比で按分して集計している。

さらに読む ⇒都道府県別統計とランキングで見る県民性 - とどラン出典/画像元: https://todo-ran.com/t/kiji/11780過去のデータから、地域ごとのチョコレート消費の特徴が見えてきましたね。

高所得地域で消費が多いという傾向は、興味深いです。

2014年から2018年のチョコレート消費量の都道府県別ランキングでは、石川県が最も消費量が多く、次いで北海道が続きました。

一方、長崎県が最も少なく、和歌山県がそれに続きました。

消費量と相関関係を分析すると、子育て世帯の年収と正の相関、貧困率と負の相関があり、高所得で貧困率の低い地域でチョコレート消費が多い傾向が見られました。

これらのデータは、家計調査のデータを用いており、県庁所在地や政令指定都市の数値を基に算出されています。

チョコレートの消費と所得に関係があるって面白いね! 貧困率との関係性も、もっと詳しく知りたくなりました。

本日の記事では、バレンタインデーのチョコレート消費を通して、食品ロス問題や消費行動の変化について解説しました。

今後の動向にも注目していきましょう。

💡 バレンタインデーのチョコレート消費は地域によって差があること。

💡 イベント需要に伴う食品ロス問題を解決するために、企業や消費者の意識改革が必要であること。

💡 Kuradashiのような企業によるフードロス削減の取り組みが、今後の注目点であること。