南海トラフ地震、いつ来る?最新情報と私たちが出来る備えとは?南海トラフ地震の最新情報と、その対策

迫りくる南海トラフ地震! 発生確率80%超、最大29.8万人の死者も。地震臨時情報に備え、避難や備えを事前に! 政府・自治体の情報に基づき、個人・企業が取るべき行動を解説。豊橋市の事例や、宮崎県沖の地震を踏まえた最新対策も紹介。いざという時に冷静に対応できるよう、今すぐ備えを始めましょう!

南海トラフ地震臨時情報と対応

南海トラフ地震情報、警戒レベルごとの対応は?

避難準備、事前避難、自主避難など、レベルで対応。

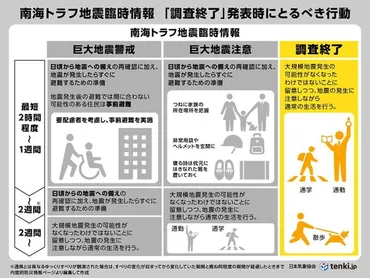

続いて、南海トラフ地震臨時情報と、その対応についてです。

臨時情報が発表された場合の、情報の種類と私たちが取るべき行動について解説します。

✅ 1月13日に日向灘で発生したマグニチュード6.9の地震について、気象庁は南海トラフ地震との関連性を調査しましたが、検討の結果、平常時と比べて発生可能性が高まった現象ではないと判断し、調査を終了しました。

✅ 調査終了後も、地震発生の可能性は否定されておらず、最大震度5弱程度の地震に1週間程度注意が必要であり、日頃からの地震への備え(家具の転倒防止、ハザードマップや避難場所の確認、非常用グッズの準備など)を継続することが重要です。

✅ 記事内では、南海トラフ地震臨時情報や地震への備えに関する情報に加え、最新の地震情報や防災関連情報へのリンクも提供されています。

さらに読む ⇒日本気象協会 tenki.jp - tenki.jp出典/画像元: https://tenki.jp/forecaster/deskpart/2025/01/14/32117.html臨時情報によって対応が異なるのですね。

情報に合わせた適切な行動を、事前に理解しておくことが重要だと感じました。

南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、政府や自治体からの呼びかけに応じた防災対応をとることが重要です。

情報は「調査中」「巨大地震警戒」「巨大地震注意」「調査終了」の4種類があり、それぞれ発表条件と取るべき行動が異なります。

「調査中」の際は、今後の情報に注意し、避難の準備を開始します。

「巨大地震警戒」発表時には、避難が間に合わない可能性のある地域では1週間の事前避難を行い、特別な備えをします。

「巨大地震注意」発表時も、特別な備えをし、必要に応じて自主的に避難します。

「調査終了」発表時は、通常の生活に戻りますが、大規模地震発生の可能性は残っていることに留意します。

内閣府は、情報発表時の対応に関するガイドラインを改定し、より具体的な対応策を示しています。

臨時情報って色々あるんだね! どれも大切だけど、覚えきれるかちょっと不安だなぁ。わかりやすいまとめとかあると嬉しいんだけど。

具体的な対応:豊橋市の事例

南海トラフ地震、警戒発表!市民と事業者の最優先事項は?

避難準備とBCPに基づく事業継続です。

次に、具体的な対応として、豊橋市の事例をご紹介します。

企業や市民が、どのような対策を講じているのか、詳しく見ていきましょう。

公開日:2024/08/23

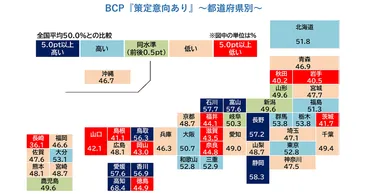

✅ 帝国データバンクの調査によると、企業のBCP策定率は全国平均19.8%で、南海トラフ地震防災対策推進地域が含まれる高知県が33.3%と最も高かった。

✅ BCP策定意向のある企業は50.0%で、自然災害による事業継続困難を最も懸念しており、従業員の安否確認手段の整備や情報システムのバックアップなどの対策を検討・実施している。

✅ BCP未策定の主な理由は、スキル・ノウハウの不足、人材確保の困難さ、時間不足などであり、実践的な計画策定の難しさも課題となっている。

さらに読む ⇒ネットショップ担当者フォーラム出典/画像元: https://netshop.impress.co.jp/node/12759企業のBCP策定率や、具体的な避難ルート、そして事業継続のための対策など、参考になる事例がたくさんありました。

豊橋市を例に、南海トラフ地震臨時情報発表時の市民と事業者の対応について解説します。

「巨大地震警戒」発表時には、市民は地震への警戒を強めるとともに、避難準備を行います。

事前避難対象地域では大津波警報等解除後も1週間、それ以外の地域では2週間は警戒を継続します。

事業者も業務継続計画(BCP)に基づき、事業継続に努めます。

BCPがない場合は作成を推奨し、津波浸水想定区域を避けた運搬ルートの確保や重要設備の点検を行います。

情報収集を怠らず、地震への備えを継続しましょう。

BCPか…うちの会社も作らないとな。やっぱり、リスク管理は金儲けの第一歩だからな!

まとめと今後の課題

南海トラフ地震臨時情報、どんな時に?具体的に何をする?

巨大地震注意発表時に、事前の行動を決定。

最後に、今回の記事のまとめと、今後の課題についてお話します。

南海トラフ地震への備えは、継続的な取り組みが重要です。

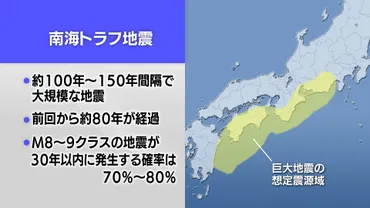

✅ 南海トラフ地震は、およそ100~150年周期で発生する大規模地震で、30年以内の発生確率が70~80%とされている。

✅ 南海トラフ地震臨時情報は、南海トラフの想定震源域などでマグニチュード6.8以上の地震やゆっくりとした断層の動きがあった場合に発表され、「巨大地震警戒」「巨大地震注意」「調査終了」の3つの結果に分かれる。

✅ 「巨大地震警戒」が出た場合は事前避難が呼びかけられる可能性があり、「巨大地震注意」の場合は日頃からの地震への備えの再確認が促され、「調査終了」の場合は通常の生活を送ることが推奨される。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/mrt/1666267?display=12024年の事例を参考に、今後も臨機応変に対応策を検討していく必要があると感じました。

私たちも常に情報にアンテナを張って行動しなければなりませんね。

2024年8月8日には、宮崎県沖でマグニチュード7.1の地震が発生し、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」が初めて発表されました。

この事例を受け、政府は「巨大地震注意」発表時の対応を拡充。

自治体や企業は、阿波おどり開催や海水浴場巡回などの事例を参考に、今後の対策を検討することが求められています。

臨時情報の意味を理解し、自らの行動を事前に決めておくことが重要です。

いざという時に慌てないよう、普段から防災意識を高め、適切な行動を心がけましょう。

今回の記事で、南海トラフ地震のこと、色々と分かったわ。でも、一番大事なのは、みんながちゃんと準備することよね!

南海トラフ地震は、いつ起こるか分からないからこそ、日頃からの備えが大切ですね。

この記事が、皆様の防災意識向上に繋がることを願っています。

💡 南海トラフ地震は、30年以内の発生確率が70〜80%とされ、いつ起きてもおかしくない状況です。

💡 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応を理解し、事前に避難経路や連絡手段などを確認しておきましょう。

💡 企業や自治体の防災対策を参考に、個人でもできる備えを継続的に行いましょう。