南海トラフ地震の被害と対策:最新情報と私たちができること?迫りくる巨大地震、その脅威と対策の最前線

迫りくる南海トラフ地震。30年以内に80%の確率で発生し、最大29.8万人の死者、270兆円超の経済被害も。巨大津波はわずか数分で襲来、事前避難が不可欠。内閣府最新被害想定、臨時情報、防災ガイドラインを基に、日頃からの備えが重要。避難経路確認、食料・水の備蓄、家具固定を!

💡 南海トラフ地震は、甚大な被害をもたらすと予測されており、地震による揺れ、津波、火災、液状化など、複合的な災害が予想されています。

💡 地震発生時には、高知県で最大震度7が観測される可能性があり、建物の倒壊や土砂災害のリスクが高まります。津波は短時間で沿岸に到達します。

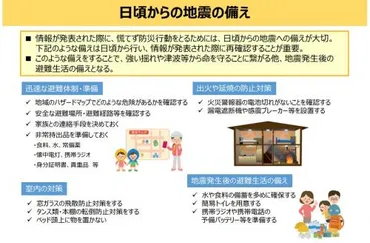

💡 南海トラフ地震の発生確率は高く、事前の備えが重要です。避難場所の確認、非常持出品の準備、情報収集手段の確保を徹底しましょう。

本日は、南海トラフ地震に関する最新情報をわかりやすく解説していきます。

まずは、この地震によって私たちが直面する脅威について見ていきましょう。

南海トラフ地震の脅威と被害想定

南海トラフ地震、いつ来る?被害は?

30年以内に80%の確率、最大29.8万人の死者

南海トラフ地震は、甚大な被害を及ぼす可能性のある巨大地震です。

高知県全域で震度7を観測する可能性があり、津波も非常に短時間で到達します。

詳細な被害想定を見ていきましょう。

✅ 最大クラスの地震が発生した場合、高知県全域で震度7を観測する市町村も存在し、長時間の揺れによる建物の倒壊や土砂災害のリスクが高い。

✅ 南海トラフ地震による津波は高知県の沿岸に極めて短時間で到達し、一部地域では10メートルを超える高さに達すると想定されており、浸水域も広範囲に及ぶ可能性が高い。

✅ 過去の地震の事例を参考に、がけ崩れ、地すべり、山津波といった土砂災害への警戒が必要であり、異変を感じた場合は速やかな避難が重要である。

さらに読む ⇒高知県出典/画像元: https://www.pref.kochi.lg.jp/sonae-portal2/earthquake/feature.html高知県全域で震度7ですか…想像を絶しますね。

津波の到達時間も非常に短いとのこと、まさに一刻を争う状況ですね。

過去の事例を参考に、日頃から土砂災害への警戒が必要ですね。

南海トラフ地震は、30年以内に80%の確率で発生すると予測されており、その被害は甚大です。

最大マグニチュード9クラスの地震が発生し、関東から九州にかけて巨大津波が押し寄せ、多数の犠牲者が出るとされています。

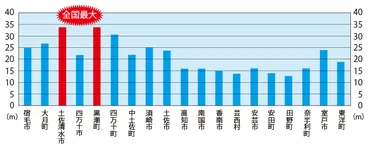

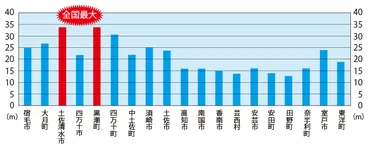

内閣府のシミュレーションによれば、津波は5~6時間にわたって複数回襲来し、25都府県で3m以上の高さに達し、愛知県、三重県、和歌山県では20~30m、高知県と静岡県では30mを超える津波が想定されています。

津波の到達時間は非常に短く、静岡県や高知県では5分程度で、伊豆諸島では10分以内に20mの津波が到達する可能性があります。

2025年3月には、内閣府から新たな被害想定が公表され、最大で約29.8万人の死者数、建物全壊・焼失棟数は約235万棟、経済被害額は270.3兆円と予測されています。

これらの被害想定は、地震の揺れ、津波、地震火災、液状化など、多岐にわたる要素を考慮して評価されたものです。

なるほど、このシミュレーション、実に興味深い。被害額が270兆円超えか…この経済的損失を最小限に抑えるためにも、事前の対策は不可欠だな!

被害想定の詳細と対策の進展

南海トラフ地震の被害、何が変わった? 具体的な変化は?

津波や地震火災の被害が増加、評価手法が刷新。

対策が進められていますが、被害想定は最新のデータに基づいて更新されています。

今回の更新で何が変わったのか、そして私たちが何をすべきか、見ていきましょう。

✅ 2025年7月1日、内閣総理大臣は、中央防災会議の答申に基づき、本市を含む16市町村を「南海トラフ地震防災対策推進地域」に新たに指定しました。

✅ 「南海トラフ地震防災対策推進地域」は、南海トラフ地震による著しい地震災害を考慮し、地震防災対策を推進する必要がある地域として指定されます。

✅ 本市の想定震度が「震度6弱」に変更されたことなどから、市民には日ごろからの備えの再確認が求められています。

さらに読む ⇒南海トラフ地震防災対策推進地域の指定について/塩尻市公式ホームページ出典/画像元: https://www.city.shiojiri.lg.jp/site/bousai-syoubou/54770.html被害想定が更新され、より詳細になったんですね。

津波による浸水面積が増加したり、地震火災のリスクも考慮されているんですね。

ただ、対策目標に達していないというのは、今後の課題ですね。

2025年3月に更新された被害想定では、評価手法が刷新され、より現実に即した結果となりました。

全壊・焼失棟数は前回比でわずかに減少したものの、津波による全壊棟数や地震火災による焼失棟数は増加するなど、被害が増加する項目も見られます。

今回の更新では、南海トラフの全割れ地震に加え、2連動地震も考慮されるようになり、ハザード評価が向上しました。

揺れについては、浅部・深部地盤構造モデルの更新などにより、より詳細な震度予測が可能となりました。

津波のハザード評価では、陸域の地形データや粗度データの更新、堤防データの追加が行われ、浸水面積が3割増加しました。

地震火災については、感電ブレーカーによる出火抑制効果も反映され、津波火災の定量評価も導入されました。

これらの被害想定を踏まえ、国の対策目標達成には至らなかったものの、耐震化などの推進が急務となっています。

また、「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に基づき、「南海トラフ地震防災対策推進地域」が指定され、国、地方公共団体、関係事業者などが連携し、ハード・ソフト両面からの総合的な地震防災対策を進めています。

ふむふむ、被害想定が更新されたことは重要ね。ただ、津波の浸水面積が増加ってのは、ちょっと怖いな。しっかりとした対策が必要だってことだべ。

次のページを読む ⇒

南海トラフ地震の臨時情報、どう対応する?警戒レベルに応じた避難と備えを解説!事前の備えが命を守る!最新ガイドラインと過去の変更履歴もチェック!