減反政策の見直しと米騒動:日本の食料自給と農業の未来はどうなる?減反政策の歴史、廃止後の課題、そして令和の米騒動の真相

1970年代の減反政策から2018年の廃止、そして2024年の米騒動まで、日本の米政策の変遷を紐解きます。食糧難から米余り、そして再びの米不足へ。政府の対応と農家の苦悩、そして未来への課題とは? 減反政策の功罪、市場ニーズ、そして食料安全保障。日本の米作りの未来を読み解く、必見のドキュメント!

減反政策廃止後の課題と米騒動

米余り、どう解決?増産抑制策、効果はあった?

生産目安提示も、米不足と価格高騰が発生。

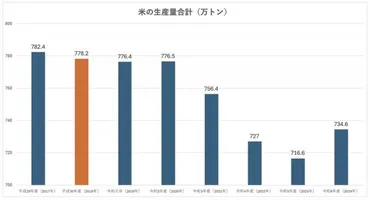

減反政策廃止後、作付面積が増加し、米余りの問題が発生しました。

2024年には米不足による価格高騰、いわゆる「令和の米騒動」が起きました。

その真相に迫ります。

✅ 日本のコメ不足の背景には、1970年から2017年まで続いた減反政策(作付面積を減らす政策)があり、米余りを解消するために行われた。

✅ 減反政策廃止後も、事実上の生産調整は継続されており、宮城県内では10年間で作付面積が1万2千ヘクタールも減少している。

✅ 専門家は、これまでの需給管理が綱渡り状態で、何かあればすぐにコメ不足に陥る可能性があったと指摘しているが、農水省は他人事のような姿勢を示している。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/tbc/1800598?page=4米の消費量減少と作付面積の増加、そして米騒動。

これらの要因が複雑に絡み合っているんですね。

専門家の指摘や農水省の対応など、今後の動向が気になりますね。

減反政策廃止後、米農家は自主的に生産量を調整できるようになりましたが、作付面積の増加と米余りの問題が発生しました。

米の消費量は減少傾向にある一方、一部の農家は所得拡大を目指し作付面積を増やしたためです。

2024年には、過去の米不足への対応として、作付面積の増加が見られました。

米余りの問題に対応するため、自治体や農協は生産量の目安を提示し、急激な増産を抑制する試みを行っています。

しかし、2024年の米不足と価格高騰を招いた「令和の米騒動」により、減反政策が全ての原因と見なされる声も上がりました。

減反政策って、結局、何が良かったのか分からなくなってきたわ。 昔は米が足りないって騒いでたのに、今度は余ってるって言うし…。 消費者のことなんて、二の次なのね。

政府の対応と今後の政策転換

米価高騰と米不足の原因は?政府の対応は?

インバウンド、高温、需給ミスマッチ。増産へ舵。

2024年の米価高騰と米不足に対応するため、政府は増産へと舵を切り、農地集約や輸出拡大を支援する方針を示しました。

今後の政策転換について解説します。

✅ 石破首相は、2027年度以降にコメの増産へと転換し、減反政策に区切りをつける方針を表明。コメ不足と価格高騰の原因を、高温障害と需要増によるものと分析しました。

✅ 政府は、農地集約による生産性向上と輸出拡大を掲げ、農家を支援することを決定。農地中間管理機構の機能強化や、輸出コスト削減への支援を具体策として打ち出しました。

✅ 小泉農相は、コメ価格高騰の原因について、農林水産省の需要予測の見誤りを指摘しました。

さらに読む ⇒47NEWS(よんななニュース)出典/画像元: https://www.47news.jp/12972317.html政府が増産に転換し、スマート農業や農地集積を推進するとのことですが、本当に米不足の根本的な解決に繋がるのでしょうか。

今後の政策の行方に注目したいですね。

2024年の米価高騰と米不足は、インバウンド需要の増加、高温障害による歩留まり悪化、需給状況の把握不足など、複合的な要因が引き起こしました。

政府は、この事態に対応するため、減反政策を事実上見直し、増産に舵を切る方針を表明しました。

具体的には、スマート農業の推進、農地の集積・大規模化、環境配慮型の農業への直接支払い制度の創設などを通じて増産を図るとしています。

輸出拡大も目指し、石破首相は、増産、耕作放棄地の抑制、輸出拡大を表明、関連予算を2026年度予算案で計上するとしています。

増産もいいけどさ、まずはコメが売れるように、もっと輸出に力を入れるべきだよ。ミリオネアになるには、海外に目を向けることが重要だ。それには、政府のサポートが不可欠だな。

今後の展望と課題

米の安定供給、どうする?今後の米政策のキモは?

市場ニーズ把握と需要に応じた生産調整。

減反政策は、日本の稲作に大きな影響を与えました。

その影響を振り返り、今後の展望と課題について考察します。

農業の自由化と競争環境で生き残るためのヒントを探ります。

✅ 1970年から2017年まで実施された減反政策は、米の生産過剰に対応するために導入され、政府による価格安定と農家への補助金というメリットがあった一方、農家の自由な経営判断を阻害し、後継者不足を招くというデメリットもあった。

✅ 減反政策の廃止後、米不足と価格高騰を招いた「令和の米騒動」により、減反政策が問題の根本原因であるとする声も上がったが、米の消費量の減少や農業従事者の高齢化など、複合的な要因も考えられる。

✅ 今後の日本の稲作は、減反政策による影響を踏まえ、農業の自由化や海外からの米輸入における競争に勝ち抜くため、若者の参入促進や自由な発想を活かせる環境整備が重要となる。

さらに読む ⇒農業とITの未来メディア | SMART AGRI(スマートアグリ)出典/画像元: https://smartagri-jp.com/agriculture/247減反政策の廃止が、必ずしも良い結果に繋がっているわけではないという現実があるんですね。

今後の米政策は、農家の自立支援、消費者ニーズへの対応、そして国際競争力の強化が重要になるでしょう。

政府は、米の安定供給に向けた対応策を関係閣僚会議でまとめ、増産に転換するとともに、食料安全保障策を打ち出しました。

この転換は、減反政策を維持したまま輸出米への補助金を支給するなど、一部で問題点も指摘されています。

今後の米政策において、米農家自身が市場ニーズを把握し、需要に応じた生産調整を行う必要があり、ブランド米の栽培や、米粉等の加工用米への需要開拓も重要になります。

日本の米生産者が海外との競争に打ち勝つためには、減反政策がもたらした負の側面を克服し、未来志向の農業経営を促進することが重要となるでしょう。

減反政策って、なんか時代遅れな感じがするよね。これからは、もっと自由な発想で、新しい農業の形を作っていくべきだと思うんだ。若いやつらがどんどん参入できるような環境が大事だべさ。

減反政策の歴史を振り返り、現在の米を取り巻く状況と今後の課題を整理しました。

食料自給と農業の未来について、私自身も改めて考えさせられました。

💡 減反政策は、米価安定と農家支援を目的として1971年に導入された。

💡 減反政策廃止後、米余りや米不足が交互に起こり、政策の課題が浮き彫りになった。

💡 今後の日本の稲作は、自由な競争と若者の参入促進が重要となる。