日産自動車の経営危機:業績悪化の原因と再建への道は?日産自動車の赤字転落と今後の課題

日産自動車、過去最大の赤字で経営危機! 株価下落、北米市場低迷、人員削減…V字回復はなるか? ゴーン時代の再来を期待する声も虚しく、業績悪化は深刻。EV競争、米国の関税、サプライヤーへの影響も。経営陣の説明不足、株主の不満噴出。日産はどう変わる? 投資判断は慎重に!

経営再建への道:構造改革と戦略の見直し

日産の業績悪化の主な原因は?打開策はある?

北米・中国販売減、リストラ。打開策模索中。

日産自動車の業績悪化は、複数の要因が複合的に絡み合っています。

販売不振、北米市場の低迷、中国でのEV競争の苦戦、関税問題など、様々な問題が重なり合っています。

内田社長は報酬の自主返納を行い、構造改革に着手していますが、具体的な対策が求められます。

✅ 日産自動車は、販売不振に加え、北米市場でのハイブリッド車投入の遅れ、中国でのEV競争の苦戦、さらにメキシコからの輸入品への関税問題など、複合的な要因により業績が大幅に悪化している。

✅ 日産の業績悪化の要因として、専門家は、市場の変化に対応できなかったこと、e-POWER技術への固執、好調時に必要な商品開発やハイブリッド車の準備を怠ったことなどを指摘している。

✅ 日産は、世界での生産能力20%削減、9000人の人員削減を発表し、内田社長は報酬の自主返納を行うなど、構造改革に着手。国内の工場閉鎖や人員削減も検討されており、年度内にはある程度の方向性が固まる見込み。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1594623?page=2日産の置かれた状況は、非常に深刻ですね。

過去の成功体験に固執せず、市場の変化に柔軟に対応できるような、抜本的な対策が必要不可欠です。

業績悪化の大きな要因の一つが、北米市場の低迷と、中国・国内市場での販売減です。

さらに、生産能力の削減や、不採算工場の閉鎖・統合も進められています。

これらのリストラ計画においては、全従業員の約7%の人員削減が予定されています。

日産は、経営再建のため、5000億円超の減損損失計上と、600億円以上のリストラ費用を負担しています。

新社長イヴァン・エスピノーサ氏は、資産の見直し、Wayveとの提携による自動運転技術開発、ハイブリッド車の開発強化、販売促進策を推進していますが、現状を打開するには至っていません。

経営陣は、明確な数値目標設定と、現場主義を重視したゴーン氏のV字回復劇を参考に、抜本的な対策を講じる必要に迫られています。

日産、大丈夫かしら。北米市場の低迷とか、EV競争の苦戦とか、色々大変そうね。でも、頑張ってほしいわ。応援してるわよ!

サプライヤーへの影響:連鎖する危機と事業再生

日産の業績悪化、サプライヤーはどう打開する?

財務強化、多角化、日産依存からの脱却。

日産自動車の業績悪化は、サプライヤーにも大きな影響を与えています。

中小サプライヤーの業績悪化は、自動車産業全体の課題です。

日産グループの構造改革は、サプライチェーン全体に影響を及ぼす可能性があります。

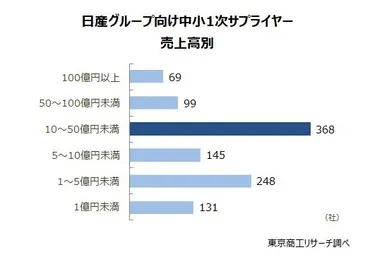

✅ 日産グループ向け1次中小サプライヤーの4割が減益、15%が赤字と業績が悪化しており、大企業サプライヤーとの対照的な結果となっている。

✅ 日産グループの構造改革の余波を受け、中小サプライヤーは売上高は増加しているものの利益は減少し、ホンダグループのサプライヤーと比較して厳しい状況にある。

✅ 自動車業界の変革期において、サプライチェーン再編の動きが活発化しており、日産グループのサプライヤーも再編の対象となる可能性があり、今後の動向が注目される。

さらに読む ⇒東京商工リサーチ出典/画像元: https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1200947_1527.html中小サプライヤーの業績悪化は、日産の経営危機の影響を如実に表していますね。

サプライチェーン全体での事業再生が不可欠になるでしょう。

日産の業績悪化は、取引先である日産サプライヤーにも深刻な影響を与えています。

中小企業を中心に、約15%が赤字、約4割が減益という厳しい状況に陥っており、日産への依存度が高いことが要因の一つとして挙げられます。

事業再生のためには、財務体力の強化、経営戦略の見直しが不可欠です。

具体的には、現金流の改善、コスト削減、多角化によるリスク分散が求められます。

日産依存からの脱却を図り、他の自動車メーカーや異業種との取引を拡大することが推奨されています。

経営者は、日産との取引リスクと将来への不安を抱えながら、事業の存続と成長を図る必要に迫られています。

サプライヤーへの影響は、見過ごせない問題だよ。 日産との取引に依存している中小企業にとっては、死活問題だからね。 経営者は、現状を冷静に分析し、将来を見据えた戦略を立てる必要がある。

未来への展望:再生への道と教訓

日産の未来を左右する3つの要素とは?

EV、関税、ブランド価値。

日産自動車の未来は、EV市場での競争、北米市場での戦略、ブランド価値の向上にかかっています。

経営危機からの脱却には、抜本的な改革と、市場の変化への適応が不可欠です。

今後の動向を注視する必要があります。

公開日:2025/04/09

✅ 日産自動車は業績悪化が深刻化しており、2024年度第3四半期には約800億円の赤字に転落。売上高は維持しているものの、利益率が大幅に低下し、北米市場での巨額赤字が経営を圧迫している。

✅ 経営不振の原因は、北米市場での販売戦略の失敗、新型車の投入タイミングの遅れ、インセンティブ政策の混乱、およびグローバルでの生産・販売体制の課題など、複合的な要因が絡み合っている。

✅ 日産の再建には、北米市場での販売戦略の立て直し、新型車の積極的な投入、収益構造の改善、コスト削減などが不可欠であり、日本の自動車産業全体の将来にも影響を与える可能性がある。

さらに読む ⇒カーディーラーのブログ出典/画像元: https://cardealer.blog/sales/nissan-dell/日産の未来は、まさに正念場ですね。

過去の教訓を生かし、変化に対応できる企業体質を構築することが重要です。

日産の未来は、EV市場の動向、米国の関税政策の影響、ブランド価値の向上にかかっています。

経営危機からの脱却には、痛みを伴う意思決定と、市場の変化に対応した戦略の見直しが重要です。

日産の事例は、中小企業にとっても市場適応の重要性を示唆しており、柔軟な戦略構築が不可欠であることを示しています。

現状では、2025年3月期、2026年3月期と厳しい業績が予想されており、今後の動向を注視する必要があります。

過去の過ちを繰り返さないためにも、経営陣は真摯に反省し、ステークホルダーへの配慮を示すことが求められています。

日産の未来は、やっぱりEVにかかってるんでない? 今後の戦略が、どうなるか見守るわ。北海道から応援してるよ!

本日の記事では、日産自動車の経営状況と今後の課題について解説しました。

厳しい状況ではありますが、日産の再建を期待しています。

💡 2020年3月期にリーマンショック以来の最終赤字を計上し、厳しい経営状況にある。

💡 販売不振、EV市場での遅れ、北米市場の低迷など、複数の要因が業績悪化の原因。

💡 経営再建のため、構造改革、人員削減、コスト削減といった対策が講じられている。