柊鰯って知ってる?節分の伝統的な風習だけど、実は意外なことがいっぱい!節分の魔除けとは!?

節分の伝統!柊鰯で鬼退治!🏠👹柊の葉の棘と鰯の臭いで厄除け&無病息災!家族みんなで作って、日本の文化を感じよう!

💡 節分には柊鰯を飾る風習がある

💡 柊鰯はイワシの頭を柊の枝に刺したもの

💡 柊鰯は鬼を追い払う魔除けとして飾られる

それでは、最初のテーマに移りましょう。

節分の伝統:柊鰯

節分の柊鰯、どんな効果があるの?

邪気払い、無病息災

柊鰯は、古くから日本の伝統的な風習として受け継がれてきましたね。

公開日:2019/01/29

✅ この記事は、節分の風習である柊鰯の作り方と、鰯を使った「鰯の辛煮」の作り方を紹介しています。

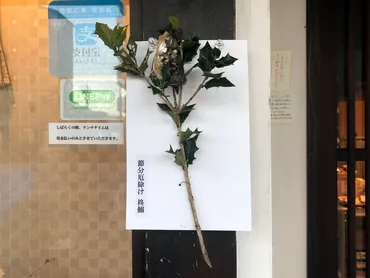

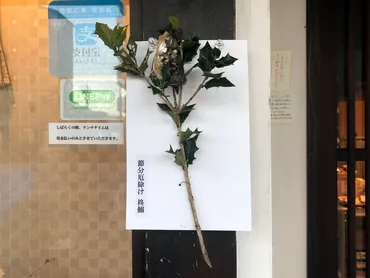

✅ 柊鰯は鰯の頭を焼いて柊の枝に刺し、玄関の外に飾ることで鬼を追い払うという魔除けです。

✅ 鰯の辛煮は、鰯を煮詰めて作る保存食で、柊鰯と同時に作ることができます。

さらに読む ⇒【ショップ&カフェ】京都アンテナショップ丸竹夷(まるたけえびす)出典/画像元: https://maru-take-ebisu.jp/hiiragi_iwashi/鰯の辛煮は、ご飯にもお酒にも合うので、節分の時期にはぜひ作ってみたいですね。

節分には、悪霊や厄除けのために「柊鰯(ひいらぎいわし)」を飾る伝統があります。

特に西日本では、この風習が根強く、柊の棘と鰯の臭いが邪気を払うと考えられています。

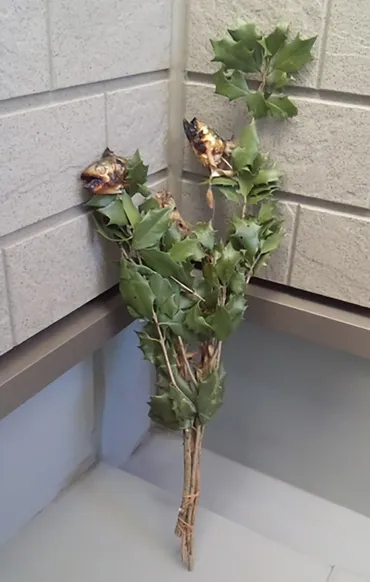

柊鰯は、焼いた鰯の頭に柊の枝を挿して作られ、家の入り口などに飾られます。

飾る期間は地域によって異なりますが、一般的には節分の日から2月末日まで飾ります。

柊鰯は家庭を守り、無病息災を願う意味が込められており、家族や友人で作ることで、日本の豊かな文化を感じながら、新しい季節を迎える喜びを共有できます。

そうよね、昔は、鰯を手に入れるのも大変だったでしょうし、柊鰯を作るのも大変だったと思います。

柊鰯の歴史と意味

柊鰯は何のために飾る?

魔除けのため

柊鰯の歴史は、平安時代まで遡るんですね。

公開日:2024/01/25

✅ 節分は、古来より立春の前日に悪霊を払い、福を招くための行事として行われてきました。その際、柊鰯という、イワシの頭に柊の小枝を刺した飾りを玄関に飾る風習があります。

✅ 柊鰯は、柊の葉の棘とイワシを焼いた煙や臭いが鬼を忌み嫌うことから、鬼の侵入を防ぐために飾られるようになったとされています。この風習は平安時代から続く伝統的なもので、特に関西地方で盛んです。

✅ 柊鰯は、一般的に節分の夜から翌朝にかけて玄関に飾ります。イワシは塩焼きにして食べることが多く、頭以外の部分は他の料理にも活用できます。柊鰯を飾ることで、節分の伝統を守り、家の中に福を招き入れることができます。

さらに読む ⇒ サカナト出典/画像元: https://sakanato.jp/1604/柊鰯は、節分の風習の中でも特に歴史が深いんですね。

柊鰯は、節分に魔除けとして飾られる伝統的な風習です。

柊の葉の棘は鬼の目を刺す、鰯の臭いは魔物を寄せ付けないと言われ、古くから魔除けとして用いられてきました。

平安時代の『土佐日記』には、門に飾る注連縄に、柊とボラが使われていたことが記されています。

その後、ボラよりも手に入りやすく、臭いも強い鰯が使われるようになり、現在の柊鰯の形になりました。

柊鰯を飾る時期は、節分の日の前夜から節分の日の夜までです。

家の玄関や窓際などに飾り、節分の夜には、鰯を焼いてその煙で家の中を清めます。

柊鰯は、日本文化の伝統的な風習の一つであり、現代でもその意味や由来を理解することで、節分の意義をより深く理解することができます。

昔は、鬼が本当に怖かったんだろうな。

柊鰯の起源と変遷

節分の柊鰯はなぜ鰯?

鬼を追い払うため

柊鰯の起源は、平安時代に遡るんですね。

公開日:2021/01/19

✅ 節分には、大豆をまいて邪気を追い払う「豆まき」と、イワシの頭を柊に刺して玄関に掲げる「柊鰯」という風習があります。

✅ かつては、脂ののったイワシを干したものには強い悪臭があり、それが鬼を追い払う効果があると信じられていました。しかし現代では、冬のイワシを使った質の高い干物が増えたため、それほど強い臭いはありません。

✅ 地域によっては、柊鰯はイワシの美味しそうな匂いで鬼をおびき寄せ、柊の棘に刺して捕まえるためのトラップとする解釈もあるようです。

さらに読む ⇒TSURINEWS出典/画像元: https://tsurinews.jp/145551/柊鰯の由来は、地域によって解釈が異なるんですね。

柊鰯は、節分に飾られる伝統的な飾りで、鋭い柊の葉と臭い鰯の頭を組み合わせ、鬼を追い払うと考えられてきました。

その起源は古く、平安時代の『土佐日記』には、柊の枝にボラの頭を刺した記述が見られます。

江戸時代には、ボラから鰯に代わったことが文献で確認されています。

鰯が選ばれた理由としては、ボラよりも手に入りやすく、臭いも強いため、鬼をより効果的に追い払うことができると考えられたと考えられています。

ふーん、なるほど。鬼を捕まえるトラップって面白いな。

柊鰯:伝統と願い

柊鰯はどんな意味を持つ風習?

厄除け、節分の象徴

柊鰯は、節分の伝統を守り、家族の健康を願う気持ちを表すんですね。

✅ 柊鰯は、節分に鬼を払い、無病息災を祈るための魔除けとして飾られる伝統的な飾り物で、柊の枝に焼いたいわしの頭を刺したものです。

✅ 柊鰯を飾る風習は平安時代に始まり、西日本や関東地方などに根強く残っています。地域によっては飾った後に食べる風習もあるようです。

✅ 柊鰯の飾り方は、玄関や門口などの家の入口に飾ることで、鬼を寄せ付けない、家の中に鬼を入らせないという魔除けの意味があります。飾り終えた柊鰯は、神社にお焚き上げしてもらうのがおすすめです。

さらに読む ⇒阪急百貨店公式通販 HANKYU FOOD出典/画像元: https://web.hh-online.jp/hankyu-food/blog/lifestyle/detail/001287.html柊鰯を飾ることで、家族の安全を守れるんですね。

柊鰯は、古来より人々の暮らしに密着した風習であり、節分の伝統を守り、厄除けを願う気持ちを表す象徴的な存在です。

うん、確かに。柊鰯は、家族の健康を願う気持ちを表すものなんだよね。

柊鰯:作り方と飾り方

節分の柊鰯、どんな効果があるの?

魔除け、厄除け

柊鰯の作り方や飾り方は、地域によって異なるんですね。

✅ 「柊鰯(ヒイラギイワシ)」は、焼いたイワシの頭をヒイラギの枝に刺して玄関に飾る、主に西日本の節分の風習です。

✅ ヒイラギのトゲとイワシの臭いは、鬼を寄せ付けない魔除けとされ、家の中に入るのを防ぐ効果があるとされています。

✅ 地方によっては「節分いわし」「やいかがし」「イワシヒイラギ」などと呼ばれ、節分にイワシ料理を食べることで、体の中の「鬼」や「悪い気」を払うという考え方もあります。

さらに読む ⇒ニッポン放送 NEWS ONLINE出典/画像元: https://news.1242.com/article/104976柊鰯は、伝統的な風習でありながら、現代でもその製法や飾り方に工夫が見られるんですね。

節分の柊鰯(ひいらぎいわし)は、魔除けや厄除けの風習として、柊の葉と焼いた鰯を組み合わせたものです。

柊の葉の棘は鬼の目を刺し、鰯の煙は鬼を遠ざけると言われています。

飾る時期は地域によって異なりますが、小正月の翌日から節分まで、または節分の日に飾ることが一般的です。

飾り方は、玄関の戸口にひもで吊るしたり、花瓶に刺して飾ったりします。

柊鰯の作り方は、本物の鰯と柊を使う方法と、折り紙で作る方法があります。

本物の鰯を使う場合は、頭を焼いて柊の葉に刺します。

折り紙では、鰯の頭と柊の葉を折って、割り箸に貼り付けることができます。

飾り終わった柊鰯の処理方法は、半紙に包んで捨てる、神社に持っていくなど、地域や家庭によって異なります。

私も、今年は柊鰯を作ってみようかな。

本日は、柊鰯についてご紹介しました。

皆様も、節分の際には、柊鰯を飾ってみてください。

💡 柊鰯は、節分の伝統的な風習

💡 柊鰯は、鬼を追い払う魔除け

💡 柊鰯は、現代でもその伝統が受け継がれている