中国不動産市場の転換点?価格統制の終焉と経済への影響を徹底解説!中国不動産市場の価格統制撤廃と政府の対応

中国不動産市場が激震!価格統制放棄で市場原理へ舵を切り、過剰在庫と資金難が深刻化。政策転換、価格下落、企業破綻…不況は長期化の一途。政府は救済策を講じるも、効果は限定的。GDPの25%を占める不動産不況は、中国経済全体を揺るがす。今後の動向から目が離せない!

不動産セクターの重要性と経済への影響

中国経済を揺るがす不動産不況、その原因は?

政府規制と供給過剰が原因。

次に、不動産セクターの重要性と、経済への影響についてです。

GDPの約25%を占める、巨大なセクターが抱える問題は、中国経済全体を揺るがしかねません。

✅ 中国経済を牽引してきた不動産業界の成長モデルが終焉を迎え、中国恒大に続き碧桂園も経営危機に瀕しており、再建の難航が予想されている。

✅ 碧桂園のマンション建設現場では工事が停止し、未完成マンションの床面積が大規模に及ぶなど、資金難が深刻化している。

✅ ゼロコロナ政策や不動産投資規制の影響で、碧桂園は外債の利払い遅延を起こすなど資金調達が困難な状況に陥っている。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/274204中国経済における不動産セクターの重要性は、改めて認識させられますね。

政府の規制強化が、結果的に市場を冷え込ませたというのは、皮肉な結果です。

今後の市場の動向が気になります。

中国の不動産セクターは、中国経済と金融システムにおいて極めて重要な役割を担っています。

不動産はGDPの約25%を占め、2000年以降の経済成長を牽引してきました。

また、金融システムとの結びつきも強く、銀行融資の大きな割合を占めるほか、地方政府の財源としても重要です。

しかし、近年の不動産セクターは深刻な不況に見舞われています。

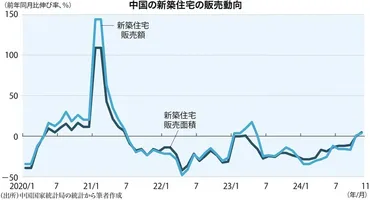

販売面積や開発投資の減少、住宅価格の下落が顕著であり、特に地方都市での落ち込みが深刻です。

今回の不況は、政府による不動産セクター規制強化がきっかけとなりました。

2020年の金融緩和による不動産ブームを受け、政府は投機抑制を目的として、デベロッパーの資金調達と銀行融資を抑制する規制を実施しました。

その結果、市場は急速に冷え込み、回復の兆しは見えていません。

現在、中国は深刻な不動産供給過剰に直面しており、経済成長を阻害しています。

中国恒大集団や碧桂園などの大手不動産会社は経営破綻または新規プロジェクトを中止し、新築住宅価格は16カ月連続の下落に見舞われています。

この問題の規模は大きく、未完成プロジェクトを含めると住宅在庫は93兆元(13兆ドル)に達し、これは中国の年間住宅販売額の8倍に相当します。

不動産が経済の大きな部分を占めているのは、日本も同じよね。バブルが崩壊したら、本当に恐ろしいことになるわ。

政府の対策と課題:景気回復への道

中国不動産市場の危機、政府の救済策で解決する?

効果は疑問符付き。根本解決に至らない可能性も。

そして、政府の対策と、今後の課題についてです。

習近平国家主席の異例の指示にも注目が集まっています。

景気回復への道を探る上で、重要なポイントとなります。

公開日:2025/01/06

✅ 中国の習近平国家主席は、不動産市場の低迷を食い止めるため、党幹部に対し「不動産市場をテコ入れして下落を止め、安定させよ」と異例の指示を出した。

✅ これは、不動産不況が原因で経済成長の鈍化が見込まれたためであり、政府のこれまでの対策が市場に受け入れられなかった結果でもある。

✅ 習近平氏の指示を受け、政府は住宅ローン金利の引き下げなどを決定したが、市場の正常化までにはまだ課題が多く残されている。

さらに読む ⇒週刊エコノミスト Online出典/画像元: https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20250121/se1/00m/020/037000c習近平国家主席の指示は、景気回復に向けた強い意志の表れですね。

ただ、対策の効果には疑問符がついており、今後の中国経済の成長が心配です。

中国政府は、この深刻な状況に対して、様々な対策を講じてきました。

地方政府による余剰物件の取得促進や再融資制度の導入など、数多くの救済策が打ち出されました。

習近平国家主席は不動産市場の安定化を最優先課題としており、来年には中央政府が住宅市場の「受け皿銀行」を創設する介入策が期待されています。

救済策には50兆〜70兆元という莫大な費用がかかる可能性がありますが、市場心理を改善し、深刻な市況悪化を回避できる可能性があります。

しかし、これらの対策の効果には疑問符が付いています。

不動産価格の下落と在庫の増加が、資金繰りの悪化と需要の低迷を招き、経済全体の重荷となっています。

政府が用意した資金は住宅在庫の規模と比較して小さく、根本的な解決には至らない可能性があります。

内需の低迷に加え、輸出環境も厳しさを増しており、製造業や非製造業のマインドは頭打ち、雇用情勢も悪化しています。

特に若年層の雇用環境は厳しく、大卒者の内定率は過去最低を更新する見込みです。

結果として、中国経済の成長率は、政府目標を下回る可能性があり、政策頼みの状況が続くと見込まれます。

市場の正常化のためには、もっと大胆な対策が必要だ。政府の介入は、必ずしも良い結果をもたらすとは限らないからな。

グローバルな視点と今後の展望

中国経済の鍵は?不動産不況、その影響は?

不動産不況が景気足かせ、デフレも懸念。

最後に、グローバルな視点と、今後の展望についてです。

中国経済の現状を多角的に分析し、今後の展望を考察します。

公開日:2022/06/10

✅ 朝日新聞デジタル版に掲載されている記事・写真の無断転載は禁止されています。

✅ すべての内容は日本の著作権法と国際条約で保護されています。

✅ 著作権は朝日新聞社に帰属します。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASQ695S9SQ66UCVL015.html中国経済の今後を占う上で、不動産問題は避けて通れない課題ですね。

デフレ圧力の高まりも懸念材料です。

今後の動向を注視していきましょう。

2024年11月15日のアジア経済に関するレポートでは、中国経済の現状と見通しについて分析しており、深刻な不動産不況が景気の足かせとなっていると指摘しています。

また、デフレ圧力の高まりも懸念されています。

2024年12月7日~8日に開催された「第4回清華大学・東京大学発展政策フォーラム」の公開シンポジウムでは、中国の不動産市場の低迷に焦点を当て、その背景にある4つの側面を分析しました。

コロナ禍における金融緩和政策の結果、企業部門の債務が増加し、不動産企業の破綻につながった点を指摘しています。

慶應義塾大学の櫻川昌哉教授の経済理論に基づき、成長率が金利を上回る状況下で、不動産などの資産バブルが長期間持続する可能性を論じています。

要するに、政府発行債券や不動産といったファンダメンタルな価値の裏付けのない資産が、世代を超えて価格上昇することで世代間の資源移転と同様の効果を持つ現象を「合理的バブル」と捉え、成長率が利子率を上回る状況下では、それが世代間の資源配分の効率性を改善し、消費拡大に繋がる可能性があると結論付けています。

今後の中国経済は、不動産問題が景気の足かせとなり、景気回復への道は険しいと予想されます。

中国政府は、地方政府の債務圧縮と住宅在庫の圧縮に充てる対策を講じていますが、IMFの試算では、地方政府の債務は依然として巨額であり、債務圧縮の効果は限定的との見方も出ています。

物価はディスインフレ圧力が強まり、デフレに陥る可能性も指摘されています。

バブルが弾けて、デフレに突入、って怖いな。しっかりとした経済対策で、乗り切ってほしいもんだね。

本日の記事では、中国不動産市場の現状と課題、そして今後の展望について解説しました。

世界経済にも大きな影響を与える問題ですので、今後も注目していきましょう。

💡 価格統制の撤廃は、市場の転換点となりうるが、過剰在庫と資金繰りの問題が山積している。

💡 政府は、不動産不況に対し様々な対策を講じているが、効果は限定的であり、今後の動向が注目される。

💡 中国経済において、不動産セクターは重要な役割を担っており、その動向は世界経済にも影響を与える。