金利上昇?個人向け国債と金融市場の最新動向を徹底解説!2025年の金融トレンド:個人向け国債、金利、そして金融機関の資本支援

最新の金融情報解禁!2025年7月&8月の金利情報まとめ。預金金利は最大0.400%、住宅ローンは〜2.075%、消費者ローンは最大3.950%。変動金利リスクと、個人向け国債&新型窓口販売方式国債の情報も。日銀利上げの影響で栃木信用金庫が資本支援。金利変動リスクに注意し、最新情報に基づいた賢い資産運用を!

金融機関の資本支援 栃木信用金庫の事例

栃木信金、日銀利上げで大ピンチ?どんな支援を受けた?

信金中金から50億円の資本支援。

日銀の利上げにより、栃木信用金庫が保有する国債で含み損が発生し、自己資本を上回る事態に。

信金中央金庫からの資本支援が行われる事態となりました。

✅ 日銀の利上げにより、栃木信用金庫が保有する日本国債などの含み損が拡大。

✅ 含み損は総額68億円となり、自己資本約50億円を上回った。

✅ 信金中央金庫から数十億円規模の資本支援を受けることが決定した。

さらに読む ⇒下野新聞 SOON(スーン)出典/画像元: https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/1163174栃木信用金庫のケースは、金利上昇が金融機関に与える影響を示す事例ですね。

含み損が自己資本を上回るというのは、非常に深刻な状況です。

日本銀行の利上げにより、栃木信用金庫は保有する国債の含み損が自己資本を超過しました。

信金中央金庫は、この状況に対応するため、栃木信用金庫に対して50億円規模の資本支援を行うことを決定しました。

この決定は、信金中央金庫が7月30日の理事会で決定した、含み損処理でも資本注入を可能にするルール改定に基づいています。

栃木信用金庫は、2025年3月期には2億6600万円の純利益を計上していますが、国債の評価損が経営に影響を及ぼす可能性があるため、資本支援を受けることになりました。

うーん、銀行も大変なのね。国債って、そんなに値動きするもんなの? ちょっと怖いけど、勉強しとかないとね!

金融市場の変動と今後の展望

日銀利上げと国債価格下落…資産運用、どう備える?

リスク理解と情報収集が重要。

日銀は長期金利の上昇を抑制するため、金融緩和を維持する姿勢を示しています。

今後の金融市場の動向を注視する必要があります。

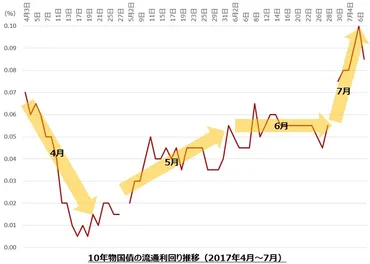

✅ 日銀は長期金利の上昇を抑制するため、指値オペと通常の買いオペを同時実施し、0.11%の利回りを防衛ラインとした。

✅ 欧米の金融引き締めによる長期金利上昇の影響を受け、日本の長期金利も上昇傾向にあるが、日銀は金融緩和を維持する姿勢を示した。

✅ 日銀の積極的な買い支えにより、固定型住宅ローン金利は当面急騰しないと予想される。

さらに読む ⇒資産価値のある家を買う。マイホーム購入はミトミ出典/画像元: https://mitomi-estate.com/ltir-soaring_boj-calming_20170707/日銀の金融緩和維持は、住宅ローン金利の急騰を抑える効果があるかもしれませんね。

今後の金融市場の変動に注意が必要です。

今回の資本支援は、日銀の利上げによる国債価格の下落と、低金利下で購入した国債の魅力低下という二つの要因が背景にあります。

金融市場は常に変動しており、金利や資産価値もその影響を受けます。

今回の情報からは、金利上昇や国債価格変動のリスクが浮き彫りになりました。

投資や資産運用を行う際には、リスクを理解し、情報収集を怠らないことが重要です。

また、金融機関の動向についても注視し、最新の情報を基に適切な判断を行う必要があります。

そうだな、結局はリスクを理解して、自分に合った資産運用をすることが大事ってことだな。情報は常にアップデートしないとな!

本日の記事では、金利上昇の波、個人向け国債、金融機関の事例を通して、資産運用におけるリスクと対策、今後の展望について解説しました。

情報収集を怠らず、ご自身の資産運用にお役立てください。

💡 金利上昇、個人向け国債への注目度増加。リスクを理解し、情報を収集することが重要。

💡 個人向け国債は、少額から購入可能で、元本と利子が保証されている点が魅力。

💡 金融機関の資本支援事例から、金利変動が与える影響を理解し、今後の市場動向を注視。