日本の気象観測記録に見る異常気象:過去のデータから読み解く日本の気候変動?日本の気象観測データに見る記録的な気温と降水量

日本の気象観測記録は、最高気温41.2℃から最低気温-41.0℃まで、多様な気候を映し出す。豪雨や豪雪、突風など、各地で記録的な気象現象が発生。気象庁が提供する詳細なデータは、防災や気象情報サービスに不可欠。最新データは20分更新、CSVダウンロードも可能。UI/UX改善で利便性も向上し、過去のデータ分析は異常気象理解と防災に貢献。気象庁は、国民の安全を守るため、正確な気象情報を提供し続けている。

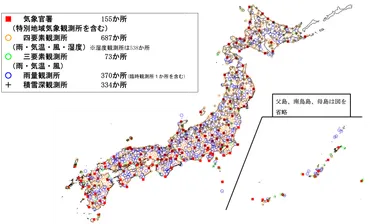

アメダスと地上気象観測:観測体制とデータの種類

気象観測の二種類、アメダスと地上観測、それぞれの役割は?

アメダスは効率的、地上は詳細な観測。

アメダスは、降水量、気温、風向・風速などを自動的に観測するシステムです。

地上気象観測と合わせて、気象災害の防止・軽減に貢献しています。

これらのデータは、防災気象情報や様々な気象情報サービスに活用されています。

✅ アメダス(AMeDAS)は、降水量、風向・風速、気温、湿度などを自動的に観測し、気象災害の防止・軽減に貢献している地域気象観測システムです。

✅ 観測データは、気温(0.1℃単位)、降水量(0.5mm単位)、風向(16方向)、風速(0.1m/s単位)、日照時間(0.1時間単位)、積雪の深さ(1cm単位)、湿度(1%単位)で提供されています。

✅ アメダスのデータは、ホームページ上で地図形式や表形式で表示され、日照時間については、気象衛星データに基づく推計値が提供されています。

さらに読む ⇒ 気象庁出典/画像元: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/amedas/kaisetsu.htmlアメダスの自動観測システムは、私たちの生活を守るために不可欠ですね。

様々な気象要素を効率的に観測し、防災に役立てているのは素晴らしいです。

CSV形式でのデータダウンロードも便利ですね。

気象データの観測には、「アメダス」と地上気象観測の2つの種別があります。

アメダスは自動気象観測システムであり、様々な気象要素を効率的に観測しています。

一方、地上気象観測は、より詳細な観測を行うためのものです。

これらの観測データは、地域ごとの気象状況、例えば降水、風、気温、雪の状況を把握するための基礎となります。

これらは、防災気象情報や様々な気象情報サービスに活用されています。

また、これらのデータはCSV形式でダウンロード可能であり、過去の観測結果や平年値も参照できます。

へぇー、アメダスってすごいね!いろいろな情報を集めて、私たちの暮らしを支えてくれてるんだね。CSVでダウンロードできるのも、いろんなことに使えそうでいいね!

データ更新とUI/UXの改善:気象庁の取り組み

気象庁、使いやすさUP!何が変わった?

UI/UX改善、データ並び替え機能追加!

気象庁は、気象データの提供とUI/UXの改善に力を入れています。

トップページのコンテンツ整理や、ランキング機能の追加など、利用者の利便性を高めるための取り組みが行われています。

過去のデータも参照できるようになっています。

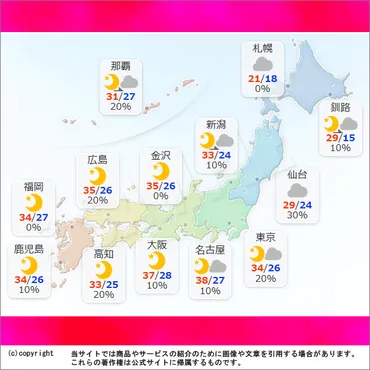

✅ Yahoo!天気やtenki.jpなどのサイトで、全国の最高気温や降水量、積雪量などのランキングをリアルタイムで確認できる。

✅ tenki.jpでは、全国だけでなく地域別や都道府県別の詳細なランキングも確認でき、気象庁のサイトではより詳細なデータや過去の最高気温記録も見られる。

✅ 気象庁のサイトでは、過去の最高気温ランキングなど、詳細なデータも公開されており、過去の記録と比較することも可能。

さらに読む ⇒情報マッチングサイト アイテムtoマッチ出典/画像元: https://shopping.item2match.com/zenkoku_tenki_saikoukion_kousuiryou_ranking_shirabekata.htmUI/UXの改善は、非常に重要ですね。

利用者が必要な情報をスムーズに得られるように、様々な工夫がされています。

地域別のランキングや、データの見やすさも向上しているようで、素晴らしいです。

気象庁は、気象データの提供と利便性向上のために様々な取り組みを行っています。

季節ごとに新着情報ページや気温の状況ページが更新され、過去のデータも追加されています。

UI/UXの改善も行われ、トップページのコンテンツ整理、プロット図の標題の明確化、全国観測値ランキングへの平年差(比)の併記、プロットサイズの調整などが行われています。

また、地域・都府県単位での値の大きい順(多い順)の並び替え機能が追加され、降水と積雪に関するプロット図の階級と配色が変更されました。

データ項目の追加や表示時間の変更、PDFファイルURLの変更など、継続的な改善が図られています。

なるほど、UI/UXの改善は素晴らしい!俺のビジネスでも、サイトのデザインとか、もっと力を入れないとな。ユーザーが使いやすいようにするのは、基本だ。

多岐にわたるデータの活用:気象情報と社会への貢献

異常気象対策に不可欠なのは?

過去の気象記録の分析

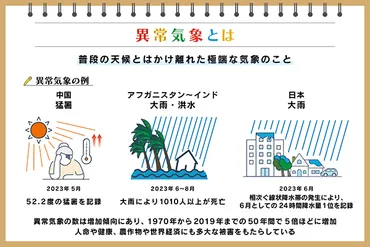

異常気象は、地球温暖化の影響により発生数が増加しています。

気象庁とIPCCでは定義が異なりますが、世界各地で様々な異常気象が報告されています。

過去の気象記録の分析は、防災対策に役立てられます。

✅ 異常気象とは、極端な気象現象のことであり、猛暑、大雨、干ばつなど様々な種類がある。近年、地球温暖化の影響により、その発生数が増加傾向にある。

✅ 気象庁とIPCCでは異常気象の定義が異なり、それぞれ過去30年以上の観測値から逸脱したもの、または確率分布で上位・下位10%に相当するものを指す。

✅ 世界各地で様々な異常気象が発生しており、2020年から2023年にかけては、中国での大雨、欧州での洪水や猛暑、南アジアでの大雨による被害などが報告されている。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/sdgs/article/15335483異常気象に関する情報は、本当に重要ですね。

地球温暖化の影響で、今後ますます増える可能性があります。

過去のデータ分析や、最新情報の提供を通して、私たちが安全に暮らせるようにして頂きたいです。

これらの気象データは、様々な形で活用されています。

過去の気象記録の分析は、異常気象の理解を深め、防災対策に役立ちます。

最新の気象データは、防災気象情報として、国民の安全を守るために提供されています。

データの更新状況や変更点は、気象庁のウェブサイトで公開されており、利用者は常に最新の情報にアクセスできます。

これらの取り組みは、気象情報の信頼性を高め、社会への貢献を目的としています。

毎日の観測史上1位の値更新状況や特定期間の気象データにおける更新地点数の表示も、情報提供の透明性を高めるための重要な施策です。

ま、異常気象ってもんは、ビジネスチャンスでもあるんだよな。例えば、異常な暑さに見舞われる地域の電力供給とか、対策ビジネスとか、色々考えられる。

本日の記事では、日本の気象観測記録と、それに関連する様々な情報を解説しました。

過去のデータから未来の気象を予測し、私たちの安全な暮らしに役立てていきましょう。

💡 日本の気象観測記録は、気温や降水量の多様性を示し、地域差や標高の影響が顕著。

💡 気象庁は、詳細な気象データを提供し、UI/UXの改善にも取り組んでいる。

💡 異常気象に関する理解を深め、防災対策に役立てることが重要。