下請法、海外取引で中小企業を守れる?適用範囲と注意点とは?中小企業の海外取引における下請法の適用について

グローバル化が進む中、海外法人との取引で重要となる下請法の適用範囲を徹底解説!中小企業保護のための法律が、海外取引にどう影響するのか?受注者・発注者が海外法人の場合、製造委託、情報成果物作成委託など、具体的な事例を通じて分かりやすく解説します。書面の交付義務や、取引記録の保存、公正な取引のポイントも。海外企業との契約で陥りがちな注意点や、freeeのようなサービス活用による効率化も紹介。国際取引における法令遵守を目指しましょう!

発注者が海外法人の場合の下請法適用と下請法の概要

海外法人発注の場合、下請法の規制はどうなる?

以前と異なり、取締まりの姿勢は不明確。

令和8年1月1日に施行される改正下請法について解説します。

価格転嫁の促進や不当な取引慣行の是正を目的とした改正は、中小企業にどのような影響を与えるのでしょうか。

改正のポイントをわかりやすく解説します。

✅ 令和8年1月1日に施行される改正下請法は、価格転嫁の促進や不当な取引慣行の是正を目的とし、適用範囲の拡大、価格協議の義務化などが主な改正点です。

✅ 改正の背景には、価格据え置き型の経済からの脱却、労務費・原材料費などのコスト上昇への対応、下請法の改正から約20年経過したことによる経済実態への適合が挙げられます。

✅ 改正下請法に対応した運用基準の原案は令和7年7月に公表、10月に成案が公布・公表される予定であり、企業はこのスケジュールに合わせて準備を進める必要があります。

さらに読む ⇒BUSINESS LAWYERS - 企業法務の実務ポータル出典/画像元: https://www.businesslawyers.jp/articles/1471改正下請法は、価格転嫁やコスト上昇に対応するための重要な改正ですね。

企業は、この改正に対応するため、早めに準備を進める必要があるという事ですね。

具体的な運用基準の公表スケジュールにも注目ですね。

発注者が海外法人の場合、下請法に関する直接的な規定はありません。

しかし、受注者が海外法人の場合と同様の考え方が適用される可能性があります。

以前は中小企業庁のQ&Aで海外法人への取締まりを運用上行わないという回答がありましたが、現在は削除されており、行政が海外法人への取締まりを行わないという姿勢も明確ではありません。

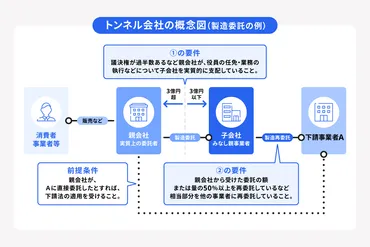

下請法は、親事業者による下請事業者への優越的地位の濫用行為を規制する法律であり、その適用は、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の4つに大別されます。

親事業者と下請事業者の定義は資本金の額によって異なり、親事業者は、発注内容の交付、取引記録の作成・保存、支払期日の決定、遅延利息の支払いの義務があります。

また、代金支払いの遅延、不当な減額、受領拒否、返品の強要など、下請事業者に不利な行為が禁止されています。

改正下請法かー。なんか難しそうだけど、うちみたいなとこにも関係あるんかな?ま、とりあえず話聞いてみよ。

下請法に関するQ&Aと具体的な事例

下請法、何が重要?適用範囲と義務を簡潔に教えて!

書面交付、書類作成・保存、受領拒否禁止などが重要。

下請法に関するQ&Aと具体的な事例を通して、理解を深めていきましょう。

書面交付義務に関する電子化の実務や、2024年5月の改正の影響についても解説します。

具体的なケーススタディは必見です。

公開日:2025/02/20

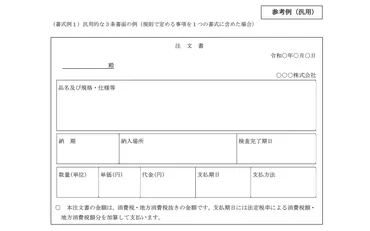

✅ 下請法に基づく下請事業者への書面交付義務について、電子化の実務と注意点、2024年5月の改正の影響を解説しています。

✅ 下請法3条書面(発注書面)の電子化は、下請法で定められた電磁的方法による必要があり、事前に下請事業者の承諾を得る必要があります。

✅ 電子化により印紙税コスト削減などのメリットがある一方、下請法3条書面に記載すべき項目や、電子化する際の具体的な方法について説明しています。

さらに読む ⇒クラウドサイン出典/画像元: https://www.cloudsign.jp/media/20190329-ukeoikeiyaku-shitaukehou/下請法の適用範囲や書面の交付義務、書類の作成・保存義務について、Q&A形式で解説してくれるのは、とても分かりやすいですね。

建設業や親子会社間の取引など、様々なケースについても触れており、参考になります。

下請法の適用範囲、書面の交付義務、書類の作成・保存義務、受領拒否の禁止について、Q&A形式で解説します。

建設業、一般法人、親子会社間の取引、労働者派遣、商社の関与など、複雑なケースでの適用についても言及されています。

製造委託に関し、規格品・標準品の購入、試作品、景品の製造などが対象となるか否か、情報成果物作成委託の範囲、サービス業における役務提供委託など、具体的な事例を挙げて説明します。

また、電話注文の後日書面交付の可否や、長期継続的な役務取引における3条書面の定期的な交付の必要性についても触れています。

情報成果物における打合せによる変更の場合、記録の必要性についても解説しています。

Q&A形式はいいね!具体的な事例もあって、すごく分かりやすいよ。建設業とか、うちの会社にも関係ある話だし、しっかり聞いておこう。

海外企業との取引における注意点と結び

海外企業との取引で、中小企業は何に注意すべき?

下請法の理念理解と、公正な取引を心がける。

海外企業との取引における注意点についてまとめます。

下請法の理念を理解し、公正な取引を心がけることの重要性、freeeのようなサービスを活用し、法令遵守に必要な義務を効率化することの有効性について解説します。

公開日:2024/10/10

✅ 下請法は、親事業者が下請事業者に業務を委託する際に、下請事業者を不当な扱いから守るための法律であり、公正な競争環境を保つ目的で制定された。

✅ 下請法の対象となる取引は、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の4つに大別され、親事業者と下請事業者の関係性や資本金の額によって適用範囲が異なる。

✅ 下請法に基づき、親事業者は発注内容の交付、取引記録の作成・保存、支払期日の決定、遅延利息の支払いなどの義務を負い、不当な行為が禁止されている。

さらに読む ⇒クラウド会計ソフト freee出典/画像元: https://www.freee.co.jp/kb/kb-deals/subject-to-the-subcontract-acts/海外企業との取引において、下請法の理念を理解し、公正な取引を心がけることが重要ですね。

freeeのようなサービスを活用して、法令遵守に必要な義務を効率化するというのも、現代的で良いですね。

海外企業との製造委託契約を検討する際の注意点について触れます。

取引相手が売上規模の大きい海外企業であり、契約条件の修正が難しい状況では、下請法が適用されない場合も想定されます。

中小企業庁のQ&Aでは、運用上、海外法人に対する取締りは行われていないため、独占禁止法に基づく優越的地位の濫用についても、適用されない可能性があります。

このような状況下でも、下請法の理念を理解し、公正な取引を心がけることが重要です。

freeeのようなサービスを活用し、法令遵守に必要な義務を効率化することも有効です。

海外の会社との取引って、なんか難しそうだよね。でも、下請法の理念を理解して、公正な取引を心がけるってのは、すごく大事なことだと思う。freeeみたいなのを使うのも、いいんじゃないかな。

本日の記事では、下請法の適用範囲と、海外企業との取引における注意点について解説しました。

中小企業がグローバルなビジネス環境で活躍できるよう、今後も情報発信を続けていきます。

💡 下請法は、中小企業を保護し、公正な取引を促進するための重要な法律です。

💡 海外企業との取引においては、下請法の適用範囲や、注意点を理解することが不可欠です。

💡 改正下請法の内容も踏まえ、中小企業が直面する課題と対策をしっかりと把握しましょう。