米不足の真相と未来への提言:令和の米騒動と食料安全保障への課題?令和の米騒動:価格高騰の背景と持続可能な米作りへの道

2023年の米価格高騰は、日本の食卓を揺るがした!猛暑、需要増、減反政策…複合的な要因が米不足を引き起こした真相を解明。政府の対策は?JAの役割は?備蓄米放出の影響は?アメリカの最新米作技術と比較し、食料自給率向上のための提言も。未来の食卓を守るための必読書。

備蓄米放出と価格転嫁:市場への影響と課題

備蓄米放出は価格対策に?効果はあった?

価格低下には繋がらず、課題が残った。

政府による備蓄米放出と価格転嫁について解説します。

市場への影響と課題について掘り下げていきます。

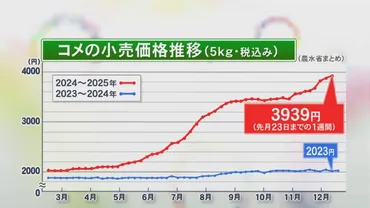

✅ 政府はコメの価格高騰に対応するため、備蓄米の放出入札を開始し、3月下旬にはスーパーや飲食店に流通が始まる見込み。

✅ 消費者は価格上昇に不満を持ち、小容量のコメを選ぶなど、購買行動に変化が見られる一方、卸売業者は備蓄米の放出による価格安定化を見込むも、現状の価格維持が限界との認識。

✅ 備蓄米の放出による価格安定化は6月頃までと見込まれるが、新米収穫までの期間に再び価格が上昇する可能性も指摘されている。

さらに読む ⇒東海テレビ放送出典/画像元: https://www.tokai-tv.com/tokainews/feature/article_20250310_39270備蓄米の放出は価格安定に繋がらなかったんですね。

価格転嫁についても課題があることが分かりました。

価格高騰を受け、農林水産省は対策を発表しましたが、備蓄米の放出には言及せず、2025年夏の品薄を予感させる状況でした。

JAの集荷失敗や卸売業などの直接買い付けも、米の争奪戦を激化させました。

大手卸売業者は高値での仕入れを価格転嫁によって解消しましたが、小売価格への影響が見えにくい状況も生じました。

備蓄米の放出は、当初は流通対策が目的でしたが、価格対策へと変化。

しかし、政策手法の見直しや効果測定の不足、高値取引後の放出などにより、価格低下には繋がりませんでした。

ブレンドされる備蓄米は、消費者に値下がり感を伝えにくいという課題も残っています。

この章では、備蓄米放出が市場に与えた影響と、その課題について掘り下げます。

備蓄米がそんなことになっていたなんて、知りませんでしたわ。値段も高いままだし、何だかなあ。

世界の米作:アメリカの事例

アメリカの米作り、どんな技術革新が使われてる?

GPSやレーザー整地、最新精米技術など。

アメリカの米作について、その生産サイクルや品種、技術革新に焦点を当て、日本の米作との違いを比較します。

公開日:2024/01/19

✅ アメリカでは、カリフォルニア州が主要な米の生産地であり、全体の約20%を占める。その他、アーカンソー州など中南部5州でも多く栽培されている。

✅ 米の収穫サイクルは、整地、湛水・種まき、生育、収穫、精米・保管の順に進む。近代的な技術が用いられ、水の使用量削減や除草剤の削減も行われている。

✅ アメリカで栽培される米には、長粒種(インディカ種)、中粒種(ジャバニカ種)、短粒種(ジャポニカ種)があり、長粒種が最も多く生産されている。

さらに読む ⇒シアトルの生活&観光情報│現地情報誌ライトハウス出典/画像元: https://www.youmaga.com/feature/rice01/アメリカと日本の米作りの違いは興味深いですね。

最新技術を駆使していることに驚きました。

日本の米作と対照的に、アメリカでは広大な土地と最新技術を駆使した米作りが行われています。

2021年には約870万トンの米が生産され、カリフォルニア州がその約20%を占めています。

アメリカの米栽培は、整地、湛水・種まき、生育、収穫、精米・保管の5つの段階に分けられ、GPSやレーザー整地機械、最新の精米技術などが用いられています。

栽培されている米の種類は、長粒種、中粒種、短粒種の3種類で、長粒種が主流です。

この章では、アメリカにおける米の生産サイクル、品種、そして技術革新に焦点を当て、日本の米作との違いを比較します。

アメリカの米作りはスケールが違いますね!日本ももっと効率化を進めて、競争力を高めるべきだと思います!

未来への提言:持続可能な米作りを目指して

米不足を解決するには?減反以外の対策とは?

減反廃止、単収向上、直接支払いによる保護。

持続可能な米作りを目指して、未来への提言を行います。

食料安全保障の課題についても考察します。

✅ ロシアのウクライナ侵攻は二つの食料危機(供給減少と物理的アクセス困難)を露呈させ、農林水産省は食料安全保障を名目に農業予算増額を図ろうとした。

✅ 政府は食料供給困難事態対策法を成立させ、食料配給や価格統制、増産指示を可能にしたが、輸入額に占める穀物等の割合は低く、価格高騰による買い負けは現実的ではない。

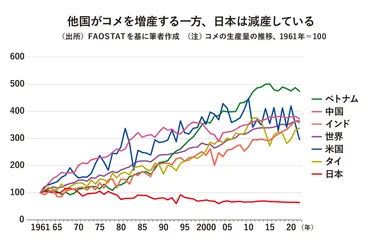

✅ 減反政策は実質的に継続されており、有事の際の食料自給能力の低さ(カロリーベースで38%)や、食料備蓄量の少なさなどが、中国などと比べて危機管理能力が低いことを浮き彫りにしている。

さらに読む ⇒RIETI - 独立行政法人経済産業研究所出典/画像元: https://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/yamashita/153.html食料自給率の低さが問題だと改めて感じました。

減反廃止など、様々な解決策があるんですね。

2024年の米不足と価格高騰は、減反政策という根本的な問題を浮き彫りにしました。

EUのように、余剰農産物を輸出するなど、減反に頼らない解決策も存在します。

長期的な視点では、減反を廃止し、単収を向上させることで、日本の米生産量は大幅に増加する可能性があります。

また、アメリカのように、直接支払いによる農業保護への転換も検討すべきでしょう。

今後の安定供給のためには、減反政策の見直し、生産性の向上、そして気候変動への対応が不可欠です。

この章では、持続可能な米作りを実現するための提言を行い、未来への展望を提示します。

減反政策の見直しや、食料自給率の向上は、急務ですね。未来のためにも、しっかり対策を講じてほしいです。

本日の記事では、米不足と価格高騰の背景にある様々な要因と、未来への課題について解説しました。

💡 2024年の米不足と価格高騰は、複合的な要因によって引き起こされた。

💡 減反政策は、米不足と食料自給率低下の主要な原因の一つである。

💡 持続可能な米作りには、減反の見直し、生産性向上、気候変動への対応が不可欠である。