火山防災研究、日本の取り組みと未来への展望?火山防災研究の最前線:最新技術と未来戦略

日本が総力を挙げて取り組む火山防災。内閣府、文科省、国土地理院、気象庁など、各機関が連携し、監視・予測技術の向上、噴火確率の提示、土石流対策などを推進。噴出物分析センター設立構想も!最新の分析技術とデータに基づき、避難計画やインフラ整備に活かします。火山研究教育コンソーシアムとの連携で、次世代の火山研究者を育成。火山大国日本の安全を守る、革新的な取り組みを紹介します。

💡 SIPによる研究成果の発表、津波避難アプリの受賞など、防災技術は着実に進歩。

💡 火山噴火予測の高度化に向けた研究プロジェクトが進行中。噴火確率提示を目指す。

💡 火山噴出物の分析ツール開発とデータ解析で、迅速な噴火推移予測を目指す。

日本の火山防災研究は、多くの機関が連携し、様々な取り組みを行っています。

この現状について、深掘りしていきましょう。

日本の火山防災研究の現状と多様な取り組み

日本の火山防災、どんな機関が連携してる?

多岐にわたる機関が専門性活かし連携!

日本の火山防災研究は、様々な機関が連携し、多岐にわたる分野で進展しています。

SIPの成果や、各機関の取り組みについて見ていきましょう。

✅ SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)に関連する様々なイベントや成果が報告されており、防災・減災、材料開発、インフラ、燃焼技術など多岐にわたる分野での進展が示されている。

✅ SIP第一期課題は2019年3月末に終了し、関係者への感謝が表明された一方、いくつかの成果が評価され、防災関連では津波避難訓練アプリ「逃げトレ」がグッドデザイン金賞を受賞した。

✅ SIP関連のシンポジウムや展示会が開催され、最新技術の紹介や研究成果の発表が行われた。また、プログラムディレクターの受賞や、研究課題の募集なども行われた。

さらに読む ⇒国立研究開発法人 科学技術振興機構出典/画像元: https://www.jst.go.jp/sip/sip1_index.htmlSIP関連のイベントや成果は目覚ましいですね。

特に、津波避難アプリの受賞は、具体的な成果として素晴らしいですね。

今後の展開にも期待です。

日本の火山防災は、内閣府(SIP)による基礎研究から実用化を見据えた研究開発、文部科学省による火山研究推進と人材育成、国土地理院による地殻変動の研究、気象庁による火山活動の監視・予測、海上保安庁による海域火山に関する研究、防災科学技術研究所の火山防災研究、JAXAによる衛星データを用いた観測、産業技術総合研究所による地質調査とデータベース公開、土木研究所による土石流対策など、多岐にわたる機関が連携して取り組んでいます。

これらの機関は、それぞれの専門性を活かし、火山活動の監視・予測技術の向上、地殻変動の分析、火山地質情報の整備、衛星データによる観測、土石流対策など、火山災害のリスク軽減と防災力強化に貢献しています。

なるほど、SIPってのは、色んな分野で金かけて、色んな技術開発やってるんですね。津波避難アプリは、まさに実用的な成功例ってわけだ。素晴らしい!

火山噴火予測高度化に向けた研究プロジェクト

火山噴火予測、どう実現?プロジェクトの目的は?

噴火確率提示と防災情報への活用。

火山噴火予測を高度化するためのプロジェクトが進行中です。

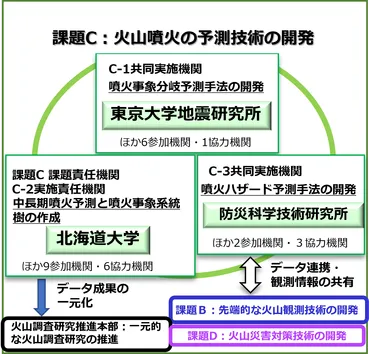

噴火確率を提示する手法の開発を目指し、3つのサブテーマが連携しています。

✅ 火山噴火の発生確率を提示する手法の開発のため、主要活火山の中長期噴火予測研究、噴火事象系統樹の作成、噴火モデルによる評価を行い、噴火予測の高度化を目指す。

✅ 噴火事象分岐予測手法の開発として、火山噴出物の分析・解析環境を構築し、10程度の活火山を対象に噴出物を解析してカタログを作成する。次世代火山研究者の育成も行う。

✅ 研究成果は、火山防災、避難計画、インフラ整備、住民教育などの基盤情報として活用され、若手火山研究者の育成も目指す。

さらに読む ⇒次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト出典/画像元: https://www.kazan-pj.jp/research/c噴火予測の高度化は、国民の安全を守る上で非常に重要ですね。

特に、噴火モデルによる確率提示は、避難計画に役立ちそうですね。

現在、火山噴火の発生確率を提示する手法の開発を目指すプロジェクトが進行中で、主に3つのサブテーマが連携して研究を進めています。

このプロジェクトでは、主要な活火山の中長期噴火予測研究を行い、噴火事象系統樹を構築し、最近の噴火事例がある代表的な10火山について事象分岐条件を明らかにします。

最終的には、噴火モデルを用いて噴火発生確率や支配要因を解明し、他課題との融合により噴火予測の高度化を目指します。

地質学的・物質科学的解析により過去数万年間の噴出量データを作成し、10火山の最近の噴火事例を詳細に分析し、マグマ移動と噴火ハザードシミュレーションも開発します。

得られた成果は、火山防災、避難計画、インフラ整備、住民教育などの基盤情報として活用されます。

また、火山研究教育コンソーシアムとの連携により、若手火山研究者の育成も目指します。

へえ〜、噴火の確率がわかるようになるってのはすごいね!でも、それって一体、どんな仕組みでやってるの?詳しい説明、お願いしまーす!

次のページを読む ⇒

火山噴火予測を加速!噴出物分析ツール開発で、迅速な噴火解析を実現。データ解析と活火山カタログ作成で、避難判断を強化し、国民の安全を守ります。