南海トラフ地震への備え:発生確率と対策、最新情報を徹底解説!巨大地震から命を守るために:最新の注意喚起と日々の備え

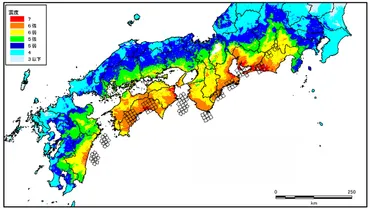

迫りくる南海トラフ地震。80年ぶりに切迫性が高まる巨大地震への備えを徹底解説! 震度7、最大10m超の津波、臨時情報発表時の行動、避難経路の確認… 事前の準備が命を守る。気象庁の情報と最新の地殻活動評価を基に、私たちが取るべき対策を具体的に提示。あなたと家族の安全を守るための情報がここに。

地震発生時の対応と避難

地震!どんな警報に注意?避難は?

大津波警報、津波警報発令時は、高い場所へ避難!

地震発生時、津波警報の種類に応じた適切な避難行動について解説します。

それぞれの警報の意味と、取るべき行動を理解しましょう。

✅ 気象庁が発表する津波警報は、大津波警報、津波警報、津波注意報の3種類があり、それぞれ避難すべき場所や行動が異なる。

✅ 津波警報の種類に応じて、海岸や川沿いからの避難、高台への避難など、適切な対応を取る必要があり、「巨大」という言葉が使われた場合は東日本大震災クラスの津波を想定して、直ちに高い場所へ避難する。

✅ 津波観測技術の向上により、津波発生の早期検出や正確な情報提供が可能になり、今後も警報基準は技術革新によって改善される可能性がある。

さらに読む ⇒防災新聞出典/画像元: https://bousai.nishinippon.co.jp/19407/津波警報の種類によって避難場所が異なる、という点が重要ですね。

迅速な避難には、事前の知識と訓練が必要不可欠です。

地震発生時には、津波警報等に基づいて迅速な避難行動をとることが不可欠です。

地震規模が8を超える場合など、正確な情報が得られない状況下では、大津波警報などが発表されます。

津波の高さは「巨大」や「高い」と表現され、迅速な避難が求められます。

警報の種類は、予想される津波の高さと被害、取るべき行動によって区分され、大津波警報(最大10m超)、津波警報(最大3m)、津波注意報(最大1m)の3種類があります。

大津波警報発令時は高い場所への避難が必須であり、津波警報発令時も避難が求められます。

津波警報の種類によって避難場所が違うなんて、初めて知ったわ!ちゃんと勉強しとかないとね!

最近の地殻活動と現状評価

南海トラフ地震、現状はどう?大規模地震の可能性は?

特段の変化は観測されず、平常時と変わらず。

最近の地殻活動と現状評価について見ていきます。

最新の地震情報から、私たちが今何をすべきか考えていきましょう。

公開日:2024/09/09

✅ 宮崎県沖で最大震度6弱を観測する地震が発生し、気象庁は津波注意報を発表、初の「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」を発表した。

✅ 地震は南海トラフ巨大地震の想定震源域である日向灘で発生し、南海トラフ巨大地震と同じメカニズムで起きたが、規模は数百倍小さい。

✅ 気象庁は、南海トラフ地震の想定震源域での地震発生を受け、1週間の巨大地震への注意を呼びかけ、関東から沖縄にかけての太平洋側の住民に警戒を促した。

さらに読む ⇒週刊エコノミスト Online出典/画像元: https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20240917/se1/00m/020/059000c最新の地震情報と南海トラフ地震の関係性を知ることは、私たちの防災意識を高める上で非常に重要ですね。

2024年8月8日に宮崎県沖で発生したマグニチュード7.1の地震後、気象庁から初めて「南海トラフ地震臨時情報」が発表されました。

令和7年7月7日に開催された第95回南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会と第473回地震防災対策強化地域判定会では、南海トラフ周辺の地殻活動が評価されました。

現時点では、南海トラフ沿いで大規模地震の発生可能性が平常時より高まったことを示す特段の変化は観測されていません。

2024年8月8日と2025年1月13日の日向灘の地震後、宮崎県南部を中心にゆっくりとした東向きの変動がGNSS観測で確認されましたが、これは地震の余効変動と考えられています。

深部低周波地震(微動)と地殻変動は、プレート境界深部における短期的ゆっくりすべりに起因すると推定されています。

四国中部の長期的ゆっくりすべりは鈍化し、紀伊半島南部の長期的ゆっくりすべりは一時停止後再開するなど、これまでの観測範囲内にとどまっています。

最新の地殻活動の情報も踏まえて、今後の地震発生確率や、事前の対策が重要ですね。企業としても、最新の情報を基に、リスク管理を徹底する必要がある。

情報源と今後の課題

南海トラフ地震の情報、どこで手に入る?

内閣府HPや関連情報で!

最後に、情報源と今後の課題についてです。

私たちがどのように情報を入手し、どのような対策をしていくべきかを見ていきましょう。

✅ 政府の作業部会は、南海トラフ巨大地震が発生した場合の被害想定を発表し、最大で29万8000人が死亡、経済被害額は292兆円に上ると推計。死者の多くは津波によるもので、避難の遅れが犠牲者増加の要因として示唆されている。

✅ 前回2012年の想定から死者数は1割弱しか減らず、防災・減災対策の効果は限定的であることが示された。今後は、避難対策やインフラ整備の見直し、地域・個人の備えの強化が急務。

✅ 地震発生確率は高まっており、冬の深夜の発生など最悪のケースも想定されている。迅速な避難が重要であり、避難率を上げることができれば犠牲者数を大幅に減らすことが可能。

さらに読む ⇒Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」出典/画像元: https://scienceportal.jst.go.jp/explore/review/20250401_e01/避難率を上げることが、犠牲者を減らすための最重要課題ですね。

情報収集と、日々の備えが大切です。

気象庁は、南海トラフ地震に関する情報(「南海トラフ地震臨時情報」と「南海トラフ地震関連解説情報」)を公開し、政府や自治体も防災対応を呼びかけています。

南海トラフ地震に関する情報は、内閣府のホームページや関連リーフレット、講演会などを通じて国民に提供されています。

今後の課題として、より精度の高い情報伝達方法の確立、住民の防災意識向上、そして迅速な避難体制の強化が挙げられます。

やっぱ、自分の身は自分で守るってことよね。色んな情報源から、正しい情報を得るようにしなくちゃね。

本日の記事を通して、南海トラフ地震への対策について、重要なポイントを様々学ぶことができました。

日々の備えを怠らず、いざという時に冷静に行動できるよう、心掛けましょう。

💡 南海トラフ地震の被害想定と、対策の重要さを再確認する。

💡 「南海トラフ地震臨時情報」発表時の行動と日々の備えについて理解を深める。

💡 地震発生時の避難行動と情報収集の重要性を認識する。