南海トラフ地震 最新評価と備え:脅威と対策を徹底解説!2024年最新情報!南海トラフ地震 現状と対策

南海トラフ地震に備えよ!最新評価では大規模地震の兆候はなし。しかし、30年以内の発生確率は70~80%と高く、日々の備えが重要!地震・津波への対応、避難経路の確認、食料・防災グッズの準備を。最新情報を確認し、政府・自治体の指示に従い、命を守る行動を。

日向灘地震と南海トラフ地震の関係性:専門家の見解

日向灘地震、南海トラフ地震への影響は?警戒は必要?

余震と説明。常に備え、影響評価が重要。

日向灘で発生した地震と南海トラフ地震の関係性について、専門家の見解を見ていきましょう。

過去の地震との関連性や、今後の注意点について解説します。

日頃からの備えが重要であることを改めて認識しましょう。

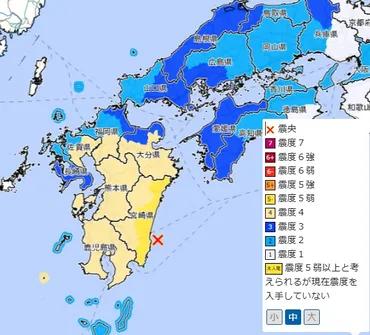

✅ 13日夜に宮崎県で震度5弱を観測した地震は、日向灘で周期的に発生する地震活動の一環とみられ、専門家は昨年8月の地震で割れ残った部分が動いたと分析しています。

✅ 今回の地震は1996年12月の地震の震源域で発生し、昨年8月の地震とも近いことから、プレート内で割れ残っていた部分がずれた可能性が指摘されており、今後も注意が必要とされています。

✅ 鹿児島県姶良市では70代女性が軽傷を負い、専門家は日頃の備えの再確認を呼びかけるとともに、今後も日向灘の地震活動に注意が必要としています。

さらに読む ⇒鹿児島のニュース - 南日本新聞 | 373news.com出典/画像元: https://373news.com/news/local/detail/207500/日向灘の地震について、専門家は過去の地震の余震と分析しているんですね。

マグニチュード6.7の地震で、巨大地震警戒や注意の発令基準には達しなかったものの、油断はできません。

日向灘での地震が南海トラフ地震を誘発する可能性も示唆されているので、注意が必要です。

2024年1月13日に発生した日向灘を震源とする最大震度5弱の地震について、気象庁は南海トラフ地震との関連を調査し、約2時間後に調査を終了しました。

この地震は、速報値ではM6.8以上でしたが、最終的にモーメントマグニチュード6.7と評価されたため、巨大地震警戒や巨大地震注意の発令基準には達しませんでした。

南海トラフ地震臨時情報は、マグニチュード6.8以上の地震発生か「ゆっくりすべり」の異常が発生した場合に発表されます。

専門家は今回の地震を「大きな意味での余震」と説明し、日向灘での地震が過去にも繰り返し発生していることから、常に南海トラフ地震への備えが必要だと強調しています。

南海トラフ広域地震防災研究プロジェクトの研究によれば、日向灘での地震が南海地震を誘発し、その後に東海地震が発生する可能性が示唆されており、周辺地震が南海トラフ地震に与える影響の評価が重要となっています。

うーん、地震って怖いものだね。日向灘の地震も、南海トラフ地震の前触れかもしれないって考えると、やっぱり怖いなぁ。非常食とか、避難グッズとか、ちゃんと準備しておかなきゃだわ。

南海トラフ地震の被害想定と防災対策:命を守るために

南海トラフ地震、宮崎県にどんな被害が?

最大震度7、津波17m、死者15,000人。

南海トラフ地震が発生した場合の被害想定と、私たちができる防災対策について見ていきましょう。

宮崎県を例に、具体的な被害想定と、命を守るための行動について解説します。

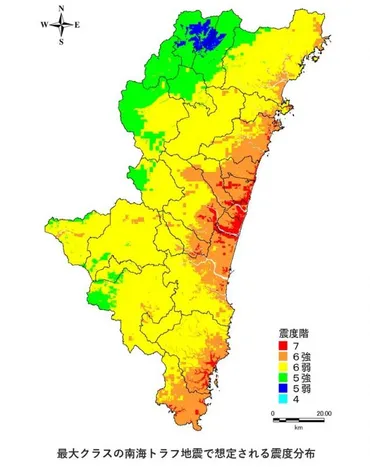

✅ 南海トラフ地震が発生した場合、宮崎県では広範囲で強い揺れに見舞われ、最大震度7を観測する地域がある。また、最短14分で最大約17メートルの津波が到達し、沿岸部を中心に広範囲が浸水する可能性がある。

✅ 地震発生時には、建物の倒壊や家具の転倒などによる被害、津波による浸水被害が想定されており、人命に関わる危険性がある。

✅ 記事では、地震や津波に対する事前の備えの重要性が述べられており、具体的な対策や避難経路の確認、非常用持ち出し品の準備などが重要であるとしている。

さらに読む ⇒宮崎県:南海トラフ地震から身を守ろう!出典/画像元: https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kiki-kikikanri/kurashi/bosai/bousai-kikikanri/nankaitorafu_miwomamorou.html宮崎県を例にすると、最大震度7の揺れに見舞われ、最大17メートルの津波が到達する可能性があるんですね。

人的被害や建物被害、ライフラインの被害も甚大と想定されています。

改めて、事前の備えと迅速な避難の重要性を痛感しますね。

南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘沖までのプレート境界で発生する可能性のある巨大地震で、100~150年周期で発生しています。

昭和東南海地震(1944年)と昭和南海地震(1946年)から約80年が経過し、次の発生が切迫しています。

宮崎県を例とすると、最大クラスの南海トラフ地震が発生した場合、県内全域が強い揺れに見舞われ、最大震度7の市町村も存在します。

最短14分で津波が到達し、最大17メートルの津波高が想定され、沿岸部では広範囲が浸水する可能性があります。

人的被害は死者約15000人、避難者約370000人、建物被害は全壊・焼失約80000棟、ライフライン被害は断水人口約1034000人、停電軒数約591000軒と想定されています。

情報発表時には、政府や自治体の呼びかけに応じ、キーワードに応じた防災対応をとることが重要です。

すでに津波警報等が出ている場合は、津波への避難を最優先とします。

内閣府の「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」を参照し、日頃からの備えを徹底しましょう。

最大震度7、津波17メートルって、本当に恐ろしい数字だな。避難経路の確認、非常用持ち出し品の準備、家族との連絡手段の確認…、企業としても従業員の安全確保のために、しっかりとした対策を講じる必要があるね。防災訓練も定期的に行い、いざという時に対応できるようにしておかないと。

未来への課題:研究と減災への取り組み

南海トラフ地震、減災のために何が重要?

観測、シミュレーション、情報収集と備え!

最後に、未来への課題として、研究と減災への取り組みについて見ていきましょう。

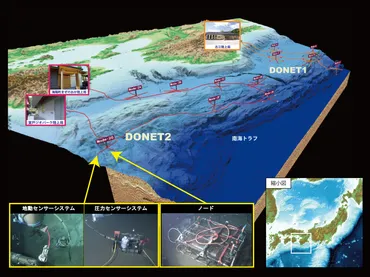

海底観測網DONETの活用や、南海トラフ広域地震防災研究プロジェクトの取り組みについて解説します。

✅ 南海トラフ海域の巨大地震に備え、熊野灘と紀伊水道沖に海底観測網DONETが設置され、地震や地殻変動を観測している。

✅ DONETは、地動センシングシステムと圧力センシングシステムから構成され、様々な種類のセンサーで観測を行い、拡張性と置換性に優れている。

✅ 観測データは陸上局に伝送され、リアルタイムで関係機関に提供されている。

さらに読む ⇒NIED出典/画像元: https://www.seafloor.bosai.go.jp/DONET/DONETのような海底観測網によるデータ収集は、地震予測や被害軽減に役立つんですね。

研究プロジェクトの取り組みも進んでおり、今後の成果に期待したいです。

南海トラフ広域地震防災研究プロジェクトでは、過去の地震像を調査観測と数値シミュレーションによって明らかにし、被害軽減を目指しています。

今後は、南海地震震源域からの破壊も視野に入れたシナリオ研究、周辺地震の影響評価、海域の地殻変動モニタリングによる余効すべりの評価が重要となります。

DONETなどの海域データ活用による予測研究・シナリオ研究を推進し、南海トラフ巨大地震の減災を目指しています。

南海トラフ地震に関する情報は、常に最新の情報を確認し、適切な防災行動をとることが大切です。

また、大規模地震発生後1週間が経過した後も、地震発生の可能性はゼロではないことに留意し、引き続き巨大な地震・津波に備えましょう。

減災に向けて、様々な研究や取り組みが進んでいるのは心強いね!DONETみたいな最新技術もどんどん活用されていくんだろうな。でも、一番大事なのは、私たち一人ひとりが、常に情報をアップデートして、適切な防災行動をとることだよね!

南海トラフ地震について、最新情報と私たちにできることを学びました。

日頃から防災意識を高め、いざという時に備えましょう。

💡 南海トラフ地震はいつ発生してもおかしくなく、日頃からの備えが重要である。

💡 地殻変動や地震活動に特段の異常は見られないが、常に最新情報を確認する必要がある。

💡 被害を最小限に抑えるためには、事前の対策と迅速な避難が不可欠である。