中国の少子化問題、その現状と未来への影響は?(中国、人口政策、晩婚化?)揺れる中国社会:少子化と人口政策の変遷

中国で深刻化する晩婚化・非婚化問題。北京を舞台に、少子高齢化、男女比の不均衡、高学歴女性の未婚化が複雑に絡み合う。人口減少と出生率低下の背景には、経済的負担、価値観の変化、そして政府の対策の限界が。過去の人口政策の変遷から、未来へのヒントを探る。中国経済の未来を左右する少子化問題の解決策とは?

💡 中国では晩婚化・非婚化が進み、出生率の低下が深刻化しています。

💡 一人っ子政策から出産奨励への転換など、中国の人口政策は変遷を辿っています。

💡 少子化は経済成長の鈍化を招き、若者の消費意欲にも影響を与えています。

それでは、中国の少子化問題について、いくつかのポイントに分けて見ていきましょう。

揺らぐ結婚と未来:北京が直面する晩婚化・非婚化

北京の晩婚化、何が原因?男女比?学歴?

男女比、高学歴女性の未婚化など。

中国の晩婚化・非婚化の現状について見ていきましょう。

特に北京の状況に着目し、その背景にある要因を分析します。

✅ 中国では、一人っ子政策の影響で男女比が不均衡になり、晩婚化・非婚化が深刻化しており、特に都市部では高学歴女性の未婚化が進んでいる。

✅ 北京の婚姻登録データを用いて分析した結果、学歴が同程度の夫婦が多く、夫婦間の学歴差はまだ大きくないことが判明した。

✅ 北京では社会構造や経済構造の問題から、学歴差が拡大する傾向は見られず、先進地域全体でも同様の状況が考えられる。

さらに読む ⇒RIETI - 独立行政法人経済産業研究所出典/画像元: https://www.rieti.go.jp/jp/special/special_report/076.html北京のデータ分析によると、学歴が同程度の夫婦が多い傾向にあるんですね。

経済発展と学歴差の関係性に着目しているところも興味深いです。

中国における晩婚化と非婚化は深刻な問題として浮上しており、特に北京市における状況は重要な焦点となっています。

背景には、少子高齢化、一人っ子政策による男女比の不均衡(男性118人に対し女性100人)、そして農村部での「嫁不足」と都市部での高学歴女性の未婚化「剰女」といった問題が複雑に絡み合っています。

北京市民政部のデータ分析によれば、結婚は同程度の学歴を持つカップルが最も多く、次いで「男高女低」の組み合わせが多く見られます。

経済発展に伴い夫婦間の学歴差は拡大する傾向があるという先行研究もありますが、北京ではまだ同類婚の割合が高く、学歴差はそれほど拡大していません。

これは、北京の独特な社会構造や経済構造が影響していると考えられます。

ふむ、北京のデータか… 学歴差が拡大しないってのは、ちょっと意外だな。まあ、金持ちは同じようなレベルの人間と結婚したがるってことか。ビジネスチャンスは…ないな。

転換期にある中国の人口政策:産児制限から出産奨励へ

中国の少子化、なぜ歯止めがかからない?

経済支援と価値観の変化が出生率を阻む。

次に、中国の人口政策の変遷について見ていきましょう。

産児制限から出産奨励への転換について、その背景や効果を考察します。

✅ 中国では少子化が進み、結婚や出産を望まない若者が増加している。

✅ 経済的な負担や結婚観の変化に加え、コロナ禍による雇用や賃金の悪化も原因として挙げられる。

✅ 結婚しないことを決めた「不婚族」が増加しており、政府の出産奨励策も効果が出ていない。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/225789出産奨励策の効果が限定的とのことですが、経済的な支援だけでは解決しない問題があるということですね。

若者の価値観も大きく影響しているのかもしれません。

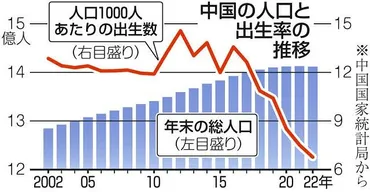

中国の少子化問題は深刻化しており、2022年には人口が減少に転じ、自然増加率がマイナスに転じています。

長年続いた一人っ子政策は、食糧難の緩和や消費性向の向上に貢献しましたが、急速な高齢化と生産年齢人口の減少を招きました。

そこで、中国政府は産児制限の緩和策(二人っ子政策、三人っ子政策)を講じましたが、出生率の回復には至らず、出産奨励へと政策を転換しました。

保育補助金や住宅購入補助金などの経済的支援策も導入されていますが、その効果は限定的と見られています。

これは、補助金の金額や期間が限定的であること、教育費の高騰、そして結婚や出産に対する若者の価値観の変化などが要因として挙げられます。

ほー、産児制限から出産奨励か。中国もずいぶん変わったもんだね。まあ、人口減るよりはマシだべさ。でも、政府の補助金だけじゃ、なかなか難しいんでないかい?

次のページを読む ⇒

毛沢東時代から現在まで、中国の人口政策は激変。少子化は経済を揺るがす。若者の価値観、格差、育児コスト…課題山積。中国経済浮上の鍵は、抜本的な少子化対策にあり!