中国経済の現状と日本企業の対応はどうなる?~転換期を迎える中国ビジネスの行方?~中国ビジネスの行方:進出と撤退、そして構造変化

中国経済、転換期!成長鈍化、米中対立、内なる構造問題…日本企業は岐路に。巨大市場の魅力とリスク、脱中国の動き、撤退と投資の混在。データ、人材、競争激化に対応し、柔軟な戦略が不可欠。共同富裕論、規制強化…変化を読み解き、未来を切り開け!

米中デカップリングと中国の規制強化

米中デカップリングで中国撤退加速?何が企業を動かした?

米中貿易戦争、コロナ、規制強化が主な要因。

米中デカップリングと中国の規制強化について解説します。

世界経済への影響も踏まえ、今後の中国ビジネスへの影響を考察します。

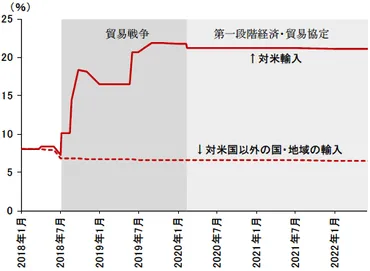

✅ 米中経済対立は、2018年の貿易摩擦から始まり、先端技術の流出防止やサプライチェーン分断を背景にデカップリング(分断)が進行。米国は対中制裁と経済安全保障強化を進め、中国は国内循環を主体とする「双循環戦略」で対抗。

✅ 米国は、輸入面で追加関税や新疆ウイグル自治区関連製品の輸入規制を強化。輸出面では、デュアルユース品目の輸出規制を強化し、中国への先端技術流出を阻止。

✅ 日本は米国に同調し、経済安全保障強化を通じて中国とのデカップリングが避けられない状況。米中対立の影響は、サプライチェーン分断や国際貿易・投資の鈍化を通じて第三国にも及んでいる。

さらに読む ⇒RIETI - 独立行政法人経済産業研究所出典/画像元: https://www.rieti.go.jp/users/china-tr/jp/ssqs/230516ssqs.html米中デカップリングは、世界経済に大きな影響を与えていますね。

日本企業も、この変化に対応するために、サプライチェーンの見直しや、新たなリスク対応を迫られています。

これは、今後のビジネス戦略に大きな影響を与えそうですね。

2023年、米中デカップリングを背景に、世界的に「中国撤退」の動きが加速しており、特に米中貿易戦争や新型コロナウイルス感染拡大の影響で、多くの多国籍企業が中国から生産拠点を移転させています。

2022年10月にバイデン政権が発表した「半導体製造装置の輸出禁止強化」は、中国の半導体産業に大きな打撃を与え、外資系企業の事業撤退を促す可能性があります。

中国政府も、企業の休眠化を正式に認めるなど、状況に対応しています。

欧州諸国は、デカップリングではなく、デリスキングの方向性を模索しており、サプライチェーンの偏向を是正する動きも見られます。

2020年11月以降の中国政府による一連の規制強化は、株式市場に大きな衝撃を与え、特に民営企業に影響を及ぼしました。

これは、所得格差是正を目的とする「共同富裕論」の推進によるもので、教育、医療、住宅に関する国民負担軽減を目指しています。

この規制強化により、関連企業の株価急落や、海外投資家の投資意欲減退を招いています。

本当に色んなことが起きてるわね。デカップリングなんて言葉、初めて聞いたわ。でも、色んな企業が中国から出ていくって聞くと、ちょっと寂しい気持ちになるわね。

中国経済の構造変化と日本企業の対応

中国ビジネス、今どうする?課題と対策は?

人件費高騰、競争激化。現地化とデータ対応!

中国経済の構造変化と日本企業の対応について解説します。

中国政府の政策転換と日本企業の対応について見ていきましょう。

✅ 中国は、鄧小平氏の「先富論」(一部の者が豊かになり、それが波及する)から、習近平国家主席主導の「共同富裕」(全人民が共に豊かになる)を目指す政策に転換し、格差是正と道徳重視の経済運営を目指している。

✅ 共同富裕政策は、市場を通じた分配(第一次分配)、税・社会保障による再分配に加えて、富裕層や企業の自発的な寄付による「第三次分配」を重視し、学習塾の規制やプラットフォームへの倫理的規制など、広範囲な政策で格差是正を図っている。

✅ 共同富裕政策は、経済成長と格差是正のバランスを模索するもので、SDGsに通じる考え方とも言える。その成否は注目されており、世界的な経済モデル間の新たな競争の幕開けを告げている。

さらに読む ⇒建設産業の今を伝え未来を考える しんこうWeb出典/画像元: https://www.shinko-web.jp/series/9173/中国経済は、鄧小平氏の「先富論」から「共同富裕」へと、大きな政策転換を図っていますね。

日本企業は、中国国内でのビジネスにおいて、現地の状況をしっかりと把握し、柔軟な対応をとることが重要ですね。

中国経済は、鄧小平氏の「先富論」から派生した所得格差是正を目的とする「共同富裕論」への発展戦略の転換期にあり、政府による市場への介入を強めています。

中国における日系企業のビジネス課題として、人件費の高騰、人材に関する課題、競争激化が挙げられます。

特に、製造業では従業員の賃金上昇が深刻です。

対応策としては、現地での意思決定力強化、競合分析が重要です。

中国企業は、省人化・自動化によるコスト競争力強化と、ビジネススピードの加速で競争力を高めています。

また、データ関連法制度への対応も、中国市場でのビジネス展開におけるデータ活用とコンプライアンスの観点から重要です。

共同富裕論か。まあ、格差是正は良いことだと思うけど、企業の負担が増えるのは、ちょっとなあ…でも、チャンスに変える方法もあると思うから、しっかり情報収集して、チャンスを掴みたいね!

日本企業の中国ビジネスの今後

日本企業の中国戦略、撤退?継続?結局どうなの?

撤退も、継続も。市場変化への柔軟対応。

日本企業の中国ビジネスの今後についてまとめます。

様々な変化に対応し、柔軟な戦略を立てることが重要となります。

公開日:2024/10/07

✅ 中国経済の成長鈍化や個人購買力の低下、不動産バブルの崩壊などにより、中国市場から撤退する日本企業が増加している。

✅ 深センでの児童刺殺事件の影響を受け、駐在員家族の引き揚げなど、安全対策を迫られる日本企業も存在する。

✅ 中国政府による景気対策の効果に疑問の声が上がり、専門家の間では中国経済の危機的状況が指摘されている。

さらに読む ⇒マネーポストWEB出典/画像元: https://www.moneypost.jp/1196350日本企業は、中国市場の変化に対応するために、様々な戦略を立てていますね。

撤退や、新たな投資、国内回帰など、企業によって対応が異なります。

市場のニーズやコスト構造の変化に対応し、柔軟な戦略を継続的に見直していくことが重要です。

日本企業は、中国市場における変化に対応するため、柔軟な戦略を立てています。

一部の企業は中国からの撤退を検討し、他国への生産拠点の分散を進めています。

一方で、中国市場での販売を継続し、新たな投資を行っている企業も存在します。

例えば、伊藤忠商事は中国中信集団への出資や提携を発表しています。

また、国内回帰の動きも見られ、円安を背景に米国向けSUVの生産を日本にシフトする動きがあります。

ホンダは、高級二輪車の一部を国内生産に戻しつつ、中国やインド市場向け製品は現地生産を継続しています。

結論として、日本企業による中国からの撤退は、中国経済の発展と企業の戦略的な判断によるものであり、中国市場の魅力が失われたわけではありません。

企業は、市場のニーズやコスト構造の変化に対応し、柔軟な戦略を継続的に見直していく必要があるでしょう。

日本企業も大変だね。でも、中国市場は、魅力的な部分も残ってるから、うまくやってほしいわね。色んな情報が错綜してるけど、落ち着いて、自分たちのビジネスに合った戦略を立てることが大事だよね。

本日の記事では、中国経済の現状と、日本企業の対応について解説しました。

変化の激しい中国市場において、企業は柔軟な対応が求められます。

💡 中国経済は、構造問題、米中対立、政策転換など、様々な変化に直面しています。

💡 日本企業は、中国ビジネスにおいて、撤退、分散化、現地化など、多様な戦略を模索しています。

💡 今後の中国ビジネスは、変化への対応力、リスク管理、そして長期的な視点が重要となります。