米価格高騰の真相に迫る!2024年、日本のコメはどうなる?米価格高騰の背景と、私たちが知っておくべきこと

2024年、米価格が高騰!猛暑、需要増、流通の変化がトリガーとなり、国民生活に影響大。コシヒカリ価格は急上昇、外食・食品業界も対応に苦慮。政府の備蓄米放出も効果限定的?2025年産の米不足も懸念され、日本の食卓はどうなる?価格高騰の裏側にある複雑な要因を徹底解説!

政府の対策と減反政策の歴史

米価高騰、政府は何を?備蓄米放出、その影響は?

21万トンの備蓄米放出。外食産業に影響。

政府は備蓄米の放出という対策を講じていますが、減反政策の歴史や、2024年産の米不足の要因について見ていきましょう。

米不足は、2年分の不作とインバウンド需要増、減反政策の複合的な影響です。

公開日:2025/06/10

✅ コメの小売価格高騰に対し、政府は備蓄米30万トンを随意契約で放出。買い戻し条件を外したことで、価格下落のメカニズムが働き始める。

✅ コメ不足は、2年分の不作とインバウンド需要増、コメへの需要シフト、減反政策による減産が複合的に影響した結果であり、投機的な抱え込みは原因ではない。

✅ 小泉農相の「必要とあらば無制限に追加放出」という発言と、低価格提示によるアナウンス効果も、米不足感の改善に寄与している。

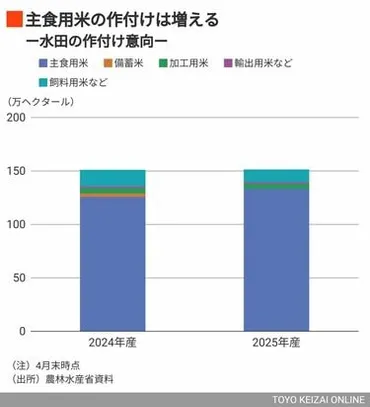

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/882725政府は備蓄米放出で対応していますが、2024/2025年の米の需給は、生産量が需要を上回る見通しながらも、価格は下がりづらい状況です。

減反政策廃止も、米の需給バランスに影響を与えていることも考慮が必要です。

政府は、米価高騰への対策として、21万トンの備蓄米放出を発表し、2025年3月下旬から消費者に届けられる予定です。

また、農家の経営安定のため、経営所得安定対策も実施しています。

2024/2025年の米の需給は、生産量が需要を上回る見通しですが、異常気象や輸送コスト高騰などの懸念事項から価格は下がりづらい状況です。

外食産業における米価高騰の影響として、原価率の上昇、国産米の維持か外米への切り替えという選択、備蓄米の品質と数量の問題などが挙げられます。

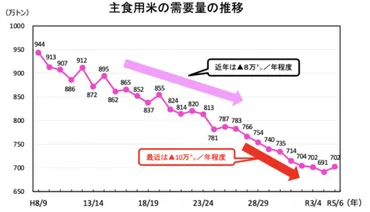

減反政策は、1970年から2017年まで約50年間実施され、米の過剰生産を抑制するために導入されましたが、2018年に廃止されました。

減反政策の廃止は、その後の米の需給バランスに影響を与え、2024年の米不足と価格高騰の要因の一つとも考えられています。

減反政策って、昔からあったのよね。それが廃止になったから、今の米不足に繋がってるのかも。政府の対策も大事だけど、もっと根本的な解決策が必要なんじゃないかしら。

令和のコメ騒動:真実と複雑な流通構造

令和のコメ騒動、なぜ2025年にも再燃したの?

流通構造の変化と備蓄意識の高まりが原因。

米価格高騰は、食生活にも大きな影響を与えています。

麺類やパンの消費が増え、ごはんの量が減るなど、消費者の行動にも変化が見られました。

調査では、コシヒカリの人気は圧倒的ですが、価格高騰にも関わらず米の消費を変えない人もいます。

✅ 2024年夏からの米価格高騰を受け、約75%の人が食生活に影響を受けたと回答。具体的には、麺類やパンの消費増加、ごはんの量の減少、食費増による食べる量の減少といった変化が見られた。

✅ 価格高騰の原因として、政府の減反政策から水田活用の転換による補助金依存、気候変動や需要の変化への対応の難しさが指摘されている。

✅ 調査では、好きな米のブランドはコシヒカリが圧倒的に人気で、約45%が支持。一方で、約3割の人は価格高騰にも関わらず米の消費を変えていないことも分かった。

さらに読む ⇒くらするーむ出典/画像元: https://monitor.sankei-rd.co.jp/report/2025_rice/2024年の「令和のコメ騒動」は、家庭内ストックの増加や流通構造の変化も影響しています。

2023年産の価格高騰は、猛暑による作柄悪化と需要増加が重なった結果であり、政府の対策も、今後の価格上昇を招く可能性を示唆しています。

2024年8月に発生した「令和のコメ騒動」は、2025年に入り再燃し、主食である米の価格高騰が国民生活に影響を与えています。

一部メディアは、転売業者の隠匿を指摘していますが、流通構造の変化も影響しています。

2024年のコメ作況指数は101と良好で生産量は増加しているものの、農協などを経由する流通量の減少や家庭内ストックの増加が、米不足の要因として考えられます。

2023年産の価格高騰は、猛暑による作柄悪化と需要増加が重なったことが原因で、端境期の備蓄意識の高まりも価格上昇を加速させました。

政府は対策を発表しましたが、2025年夏の品薄を予感させる内容であり、さらなる価格上昇を招く可能性も示唆されています。

コメの価格はわずかな需給変動で大きく変化し、適正在庫量は20万トン前後で推移します。

大手卸売業者は高値での仕入れを価格転嫁することで利益を上げており、備蓄米放出後も価格が下がらない要因の一つとなっています。

なるほど、流通構造の変化か。大手卸売業者は高値での仕入れで利益を上げてるのか。これは、俺もビジネスチャンスを見つけなければ!コメの転売ビジネスとか、どうかな?

今後の展望:2025年産米への懸念と持続可能な農業への模索

米価格高騰!要因は?2025年産のコメはどうなる?

異常気象、国際需給の不安定さ。

2025年の米市場は、価格高騰と供給不足という課題に直面しており、様々な要因が複雑に絡み合っています。

備蓄米の放出や作付面積の増減、JAの動向によって価格は変動し、専門家の間では供給過剰になる可能性も指摘されています。

✅ 2025年の日本の米市場は、価格高騰と供給不足という課題に直面しており、政府は備蓄米の放出などの対策を講じている。

✅ 2024年は猛暑による収穫量減少、需要増加、投機的な動き、人件費や燃料費の高騰などが原因で米価格が高騰し、学校給食や消費者に影響を与えた。

✅ 2025年の米価格は、備蓄米の放出や作付面積の増減、JAの動向などによって変動し、専門家の間では供給過剰になる可能性も指摘されている。

さらに読む ⇒Infoseekインフォシーク - 楽天が運営するニュースサイト出典/画像元: https://news.infoseek.co.jp/article/financialfield_398949/2025年産の米についても、様々な懸念材料があります。

備蓄米の放出が、必ずしも価格を下げる効果に繋がっていない現状があります。

2024年からの異常気象や、国際的な需給の不安定さも、日本の米価格高騰に影響を与え続けています。

2025年産の米についても、状況が懸念されています。

備蓄米が学校給食などに流通したため、小売価格への影響は限定的でした。

備蓄米放出後も価格が下がらないのは、政策手法の見直し不足、効果を測定する指標の欠如、コメ争奪戦が過熱した後に放出が決定されたことなどが要因です。

備蓄米がブレンドされるため、従来の銘柄米の価格には影響が出にくいという側面もあります。

2024年からの異常気象や国際的な需給の不安定さにより日本の米価格は高騰し、食品業界に大きな影響を与え続けています。

んー、備蓄米放出しても、価格がそんなに下がらないってのは、ちょっと考えもんね。結局、根本的な解決にはなってないってことだべ。何か、もっと違う対策が必要なんじゃないかな。

今回の記事では、米価格高騰の現状と、その背景にある様々な要因を解説しました。

今後の米市場の動向にも注目し、消費者として、そして企業として、どのように対応していくかが重要です。

💡 2024年の米価格高騰は、猛暑による不作、需要増加、流通構造の変化など複数の要因が複雑に絡み合っています。

💡 食品業界や外食産業は、価格改定や代替品の検討、調達ルートの見直しなど、様々な対応策を迫られています。

💡 政府は備蓄米放出などの対策を講じていますが、2025年産米の動向にも注視が必要です。