神奈川県の方言ってどんなの?特徴や地域差を徹底解説!(方言、神奈川県、だべ?)神奈川県の方言:多様な表現と地域性

神奈川県民なら共感必至!「〜だべ」「〜じゃん」など、愛すべき方言が満載。横浜弁、湘南弁、横須賀弁…多様な方言が根付く神奈川の魅力を、方言の歴史、地域ごとの違い、そして現代での使われ方を通して紹介。地元民に愛される方言は、地域文化を彩る宝物。湘南の「だべ」に込められた熱い想いにも注目!

方言の使用場面と他県との比較

神奈川弁の魅力!湘南と横浜・川崎の違いは何?

イントネーションと独自の表現!

神奈川県の方言は、日常生活の中でどのように使われているのでしょうか。

他県の方言と比較しながら、その特徴を見ていきましょう。

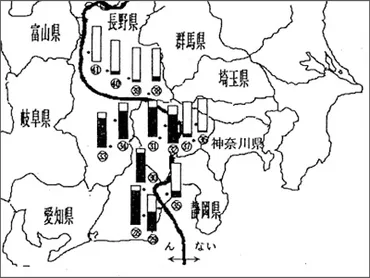

✅ 横浜の方言と認識されがちな「じゃん」と「横はいり」は、横浜発祥ではなく、それぞれ東海地方と中部地方などから伝播した関東地方の方言である。

✅ 「じゃん」は山梨県が発祥地と考えられ、東海道線を通じて横浜に入り、1960年代頃から広がり、現在では関東地方のみならず全国で使われるようになっている。

✅ 方言の定義は、標準語と対になっており、一定の地域で普段使われている言葉であり、1県独自の方言は少なく、何県かにまたがっているものが多い。

さらに読む ⇒『はまれぽ.com』 神奈川のスポット、入りたいけど入れない場所、不思議なモノ・オブジェ、真面目な疑問を徹底調査 - はまれぽ.com出典/画像元: https://hamarepo.com/story.php?story_id=497方言は、地域文化を伝える上で重要な役割を果たしているんですね。

普段何気なく使っている言葉も、地域によって違うと考えると面白いです。

神奈川県の方言は、家庭、地域イベント、メディアなどで使用され、地域文化を表現する上で重要な役割を果たしています。

東京方言(江戸弁)とは語尾の長さで区別され、湘南と横浜・川崎ではイントネーションに違いがあります。

例えば、「だら?」は湘南独自の表現です。

関東方言との共通点もありますが、神奈川県内では地域差が顕著です。

静岡や山梨の方言とは異なり、神奈川は都市化の影響を受け、方言も変化しています。

日常会話で使われる方言には、「あるってく」(歩いていく)、「うざったい」(うるさい、迷惑)、「かたして」(貸して)などがあり、地元民に親しまれています。

へー! 「うざったい」とか、神奈川県民は普通に使うよね! 面白いね!

方言の保存と変化

消えゆく方言、どう守る?神奈川方言の未来とは?

講座やデジタル化で保存。変化しつつも残る。

方言は、時代の流れとともに変化していくものです。

方言をどのように保存し、伝えていくのか、その取り組みを見ていきましょう。

✅ 方言研究の面白さについて、東京大学の小西准教授へのインタビュー記事。山梨県奈良田方言の研究を例に、同じ日本語でも文法やアクセントが異なること、富山県の方言における助詞の省略、西日本や東北の可能を表す表現の多様性などを紹介している。

✅ 方言研究のきっかけは、小西准教授自身の方言に対する興味と、大学の授業での方言アクセントの指摘。フィールドワークの苦労として、調査協力者の確保、質問の難しさ、翻訳の困難さを挙げ、工夫として、文脈の変更、ロールプレイ、基礎語彙調査などを実施している。

✅ 方言研究の意義として、方言が持つ多様性と、記録として残すことへの価値を強調。小西准教授は、人々の生活と結びついた方言を研究し、その魅力を伝えている。

さらに読む ⇒東大新聞オンライン - 「東大の知をひらく」 東京大学新聞は、東大の学生により編集されるメディアです出典/画像元: https://www.todaishimbun.org/hogenkenkyu_20241112/方言の保存活動は重要ですね。

デジタル資料の活用など、様々な取り組みが行われているのは素晴らしいと思います。

若者の標準語化が進み、地域文化の希薄化が懸念されています。

その一方で、方言講座やデジタル資料の活用など、保存活動も行われています。

神奈川方言は、時代とともに変化しながらも、地域文化の一部として大切に残っていくと期待されています。

標準語化が進む中で、地域の方言は減少傾向にありますが、地元での会話や日常生活で地域のアイデンティティを醸成し、若者言葉やSNSの影響を受けながらも、一部は残り、新しい言葉と融合しています。

方言研究、ロマンがありますね! 方言を学ぶ講座とか、儲かりそうじゃないか?

湘南弁「だべ」のルーツと現在

湘南名物「だべ」!愛され方言のルーツと、現代での意味は?

湘南育ちの言葉。生活の一部で、世代を超えて愛される。

湘南地域で使われる方言「だべ」に注目し、そのルーツや現代での使われ方について見ていきます。

✅ 藤沢駅前のフジサワ名店ビルが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、外出自粛を呼び掛ける懸垂幕を掲げた。

✅ 懸垂幕は「自粛は闘いだべ。」という藤沢の方言を用いたメッセージで、オーナーの増田さんが企画した。

✅ 営業自粛要請が解除されるまで掲示予定で、収束後の藤沢とビルへの期待を込めている。

さらに読む ⇒湘南経済新聞出典/画像元: https://shonan.keizai.biz/headline/2669/「自粛は闘いだべ」というメッセージは、印象的でしたね。

方言が、地域を元気づける力になることもあるんですね。

湘南地域の方言「だべ」は、2020年のコロナ禍に藤沢駅南口のフジサワ名店ビルに掲げられた『自粛は闘いだべ』という懸垂幕で注目を集めました。

この言葉は、名店ビル取締役の増田隆一郎氏が、「自分たちでしか言えないこと」を追求した結果生まれたもので、賛否両論の反響を呼びました。

湘南弁としての「だべ」のルーツを辿ると、人気ヤンキー漫画『湘南爆走族』の作者の出身地である藤沢市辻堂において、地元商店街の鮮魚店店主へのインタビューを通して、「だべ」が子供の頃から自然に使われてきた言葉であり、方言というよりは生活の一部であるという認識が示されています。

店主の親も「だべ」を使っていたことから、世代を超えて受け継がれてきた言葉であることがわかります。

湘南地方における「だべ」の歴史と、現代におけるその使われ方、そして人々の「だべ」に対する意識が、様々な角度から考察されています。

湘南の「だべ」って、なんかいいね! 湘南爆走族を思い出すわ!

神奈川県の方言について、様々な角度から見てきました。

方言の多様性や、地域文化との繋がりを再認識しました。

💡 神奈川県の方言には、多様な表現と地域差がある。

💡 方言は、地域文化を表現し、人々の繋がりを深める役割を担っている。

💡 方言の保存と継承に向けた取り組みが重要である。