日本のスタジアム・アリーナ市場はどうなる?成長のカギと未来への展望とは?Bリーグ、地域活性化、多目的アリーナ…日本のスポーツビジネスの最前線

日本のスタジアム・アリーナ市場が熱い!2025年、建設ラッシュはピークを迎え、多機能型アリーナが続々誕生。Bリーグ改革と政府の後押しを受け、地域活性化の起爆剤として期待が高まる。成功の鍵は、マルチユース、収益モデル、最新技術。エンタメイベント誘致、人材育成が重要。8千~1万人規模のアリーナが主流。未来のアリーナは、地域社会の文化・経済拠点へと進化する。

運営戦略と最新技術の導入

アリーナ運営成功の鍵は?収入増と効率化の秘訣とは?

収益モデル構築と多目的利用、技術活用!

トヨタアルバルク東京の事例に見るように、最新技術を導入したアリーナ運営が始まっています。

観客体験を向上させるための、様々な工夫が凝らされています。

✅ 2025年秋開業の「TOYOTA ARENA TOKYO」において、トヨタアルバルク東京とパナソニックがパートナーシップ契約を締結し、パナソニックの製品や演出ノウハウを活用して、国際標準のアリーナを実現することを目指します。

✅ 本アリーナは、B.LEAGUEのアルバルク東京がホームアリーナとして利用する他、様々なスポーツや音楽興行に利用され、パナソニック製の最先端照明器具や、国内アリーナ最大規模の映像・音響設備を導入し、次世代スポーツエクスペリエンスを提供します。

✅ 具体的には、FIBA認証の照明器具による競技者のパフォーマンス向上、高精細な映像環境の提供、国内アリーナ初となる高さ2mのリボンビジョン、常設スポーツ用国内最大規模の音響設備により、臨場感あふれる観戦体験を実現します。

さらに読む ⇒@DIME アットダイム出典/画像元: https://dime.jp/genre/1986281/音響、映像、照明… 最新技術を駆使して、観客の興奮を最大化する。

素晴らしいですね!。

アリーナ運営の成功には、持続可能な収益モデルの構築と多目的利用による稼働率向上が不可欠です。

具体的には、運営戦略、コスト削減と品質向上、そして最新技術の活用が重要になりました。

音響体験を向上させるDSP技術、LEDディスプレイを活用した映像体験、照明システムのスマート化などが、観客体験を高め、同時に運営効率を高める上で重要な要素として注目されています。

すごい!音響とか映像とか、めっちゃこだわりそう! 観客の人たちも、きっと大喜びだね!

ビジネスモデルの確立と課題

アリーナ運営の課題は?持続可能性への鍵は?

稼働日数の増加とエンタメイベント誘致。

Bリーグは、エンターテインメント性の追求とデジタルマーケティングに注力しています。

しかし、持続可能な運営には課題も存在します。

✅ B.LEAGUEは、分裂していた日本の男子バスケットボールリーグを統合し、競技力向上とエンターテインメント性の追求を目指して2016年9月22日に開幕した。

✅ 世界初の全面LEDコートや音楽演出、デザインへのこだわりなど、テクノロジーとクリエイティビティを駆使した革新的なアリーナスポーツ体験を提供し、観客を魅了している。

✅ デジタルマーケティングを積極的に展開し、メディア露出やコラボレーションを通じて、新たなファン獲得を目指している。

さらに読む ⇒ウェブ電通報/ビジネスにもっとアイデアを。出典/画像元: https://dentsu-ho.com/articles/4582プロスポーツの試合開催日数による制限、空きスペースの有効活用… 運営上の課題もクリアしていく必要がありそうですね。

2025年1月時点での課題は、多数のアリーナ新設・建て替えが進む中で、持続可能な運営をいかに実現するかということでした。

民設民営の施設増加は、自由度の高い設計と運営を可能にし、プロスポーツクラブが収益を増やすチャンスを創出。

Bリーグの参入要件が地方自治体を後押しする一方で、プロスポーツの試合開催日数の制限から、エンタメイベント誘致による空きスペースの活用が不可欠となり、年間200日の稼働がベンチマークとされました。

年間200日の稼働がベンチマークか。エンタメイベント誘致… なるほど、稼働率を上げるために、色んな工夫が必要になるね。ビジネスチャンスだ!

未来への展望と持続可能な成長

アリーナ市場で生き残る秘訣は?

ハード・ソフト・人材の三位一体運用!

アリーナ市場の未来を見据え、収容人数、施設の魅力、そして地域との連携が重要です。

ハード・ソフト・人材の一体運営が成功の鍵となります。

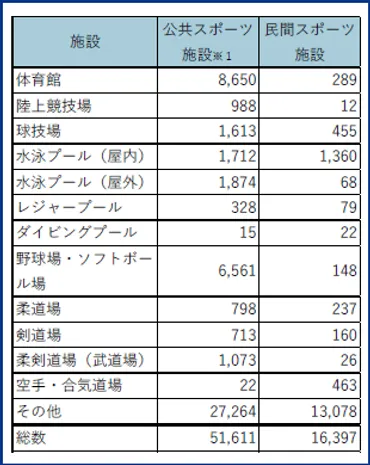

✅ スポーツ施設の設置状況は多様で、体育館、競技場、プールなど、施設の規模や求められるサービス、収益性によって事業方式(従来型、DB、PFIなど)が異なり、施設の目的に合わせて検討する必要がある。

✅ 競技場では、プロチームの本拠地利用が見込まれる場合は収益性が期待できるものの、PFI方式は調整に時間を要することからDB方式が採用されることも。しかし、コンセッション方式など、PFI方式が有効な場合もある。

✅ プールは、収益面では厳しいものの、需要変動リスクが小さくPFI方式のメリットが大きくなりやすい。特に大規模な事業ではPFI方式が採用され、今後も複数施設の一体管理などで採用が増加する可能性がある。

さらに読む ⇒みずほリサーチ&テクノロジーズ出典/画像元: https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/2022/articles_0140.htmlハード、ソフト、人材… 三位一体の運営体制が重要なんですね。

コンテンツを駆使できる人材の獲得、育成も課題となりそうです。

アリーナ市場の将来展望として、乱立による共倒れを防ぐために、収容人数、施設の魅力、オリジナリティが重要となり、特に8千~1万人のアリーナが選ばれやすい傾向にありました。

行政との連携においては、公設の場合、綿密な計画と街づくりとの連携が不可欠です。

そして、ビジネス面で生き残るためには、ハード(施設)、ソフト(イベント)、人材を三位一体で運用・マネジメントすることが重要であり、コンテンツを駆使できる人材の獲得と育成が求められました。

次世代音響・映像技術の発展も期待されており、アリーナは地域社会の活性化に貢献する存在へと進化していくことが目指されています。

8千人〜1万人のアリーナかぁ。地域活性化にも繋がるって、素敵だね!ハード・ソフト・人材、三位一体って、なんかカッコイイ!

本日の記事では、活況を呈する日本のスタジアム・アリーナ市場について、その現状と未来への展望を見てきました。

今後の発展が楽しみですね。

💡 スタジアム・アリーナ建設は、Bリーグの発展と地域活性化を牽引する。

💡 成功には、マルチユース、COI収入、最新技術の導入、地域との連携が不可欠である。

💡 今後のアリーナ市場は、収容人数、施設の魅力、人材育成が重要となる。