難民問題って何?改正入管法と日本で暮らす人々への影響は?(難民、入管法、強制送還?)改正入管法と難民申請者の現実:迫害から逃れてきた人々の苦悩と日本の課題

2023年7月号では、改正入管法成立を前に、翻弄される難民申請者たちの姿を追う。ミャンマーからの逃亡者や仮放免中の人々の苦悩、そして入管行政の課題を浮き彫りにする。国際難民条約違反の可能性、長期収容問題、難民認定率の低さなど、様々な問題が露呈。入管庁と当事者の認識ギャップ、そして廃案を求める声。日本の「共生社会」は実現するのか? 未来への問いかけ。

仮放免という現実:制限された生活と希望

難民申請者の生活を脅かす日本の現状、いったい何が?

労働制限と強制退去の危機です。

3章では、仮放免という現実について掘り下げます。

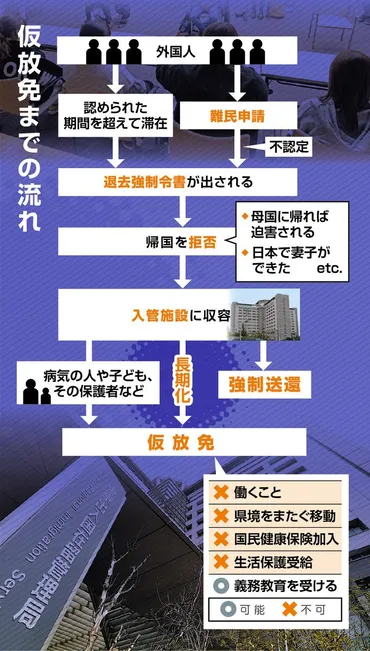

在留資格がなく、入管施設の外で暮らす仮放免者の生活は、様々な制約の中で苦しいものとなっています。

彼らが直面する問題、そして、その現状を詳しく見ていきましょう。

✅ 日本の在留資格がなく、入管庁の許可を得て収容施設の外で暮らす「仮放免」の外国人が、就労禁止や健康保険未加入などの厳しい制約により苦しい生活を送っている。

✅ 難民申請が不認定になったり、在留期間を超過したりした外国人が対象となり、入管庁は帰国を求めるものの、帰国を拒否した場合は収容される。仮放免者は増加傾向にあり、経済的な問題から医療機関への受診をためらうケースも多い。

✅ 国連は、就労も生活保護受給も禁じている現状を人道上の問題としており、日本政府に何らかの収入手段の提供を勧告している。また、難民認定基準の厳しさや在留資格付与の遅さも課題となっている。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/307809仮放免者の置かれている状況、本当に厳しいですね。

就労が制限され、経済的にも困窮し、社会との繋がりも薄れてしまう。

プィン・マー・ピューさんのように、それでも希望を捨てずに活動している姿には、心を打たれます。

この問題、もっと多くの人に知ってほしいです。

難民申請中の人々の置かれた厳しい状況を、労働や生活の制限という側面から描きます。

2016年に日本へ留学したプィン・マー・ピューさんは、コロナ禍と祖国のクーデターにより帰国できなくなり、日本で働くことも困難になりました。

彼女は仮放免という身で、労働が制限され、存在意義を見失い、経済的にも苦しい日々を送っています。

仮放免は、入管法改正案で対象外とされ、就労の道も閉ざされました。

それでも彼女は、大阪の街頭でミャンマーの民主化を訴え続けています。

群馬県在住のミャンマー人男性も、改正案成立による強制退去を危惧しており、このような状況は、難民申請者の生活を大きく脅かしています。

ほんっと、他人事じゃないわよね。もし、自分の子供がそんな状況になったらって考えると、いてもたってもいられないわ。政府は、もっと彼らの生活を支えるべきだと思うわ!

入管行政の課題:長期化の原因と対応のずれ

入管問題、何が問題?当事者と入管庁の認識のずれとは?

長期化、暴行、難民認定率の低さなど。

4章では、入管行政の課題に焦点を当てます。

長期化する収容の原因、入管庁と当事者の間の認識のずれなど、様々な問題を検証し、その解決策を探ります。

✅ 難民支援協会(JAR)は、入管法改定案の問題点を周知するため、Twitterキャンペーン「難民の送還ではなく保護を」を実施し、難民申請者を送還することの問題点を解説した。

✅ キャンペーンでは、難民認定率の低さや審査の透明性の問題、不適切な審査による事例などを提示し、難民申請を繰り返す状況や、送還することの危険性を示した。

✅ キャンペーンは、東京のトレンド入りを果たし、多くのユーザーからの共感を得て、法案に対する問題提起を行った。

さらに読む ⇒ 日本のなかでの難民支援 | 認定NPO法人 難民支援協会出典/画像元: https://www.refugee.or.jp/report/activity/2021/04/camp_imlaw21-2/入管行政の課題、多岐にわたりますね。

難民認定率の低さ、審査の透明性の問題、そして、入管職員による問題。

長期化の原因が入管庁の対応にあるという指摘は、見過ごせません。

しっかりと検証し、改善していく必要がありますね。

入管行政の課題と、当事者との認識のずれを浮き彫りにします。

入管庁は、改正案の目的を収容の長期化解消としていますが、専門家や支援者は、長期化の原因は入管庁の対応にあると批判しています。

入管施設で再収容された日系ペルー人チネン・ニルトンさんの事例からは、入管職員による暴行や病気治療中の再収容など、入管行政の課題が露呈しています。

日本の難民認定率は非常に低く、本来難民として保護されるべき人々が認められていない現状も問題です。

入管庁と当事者の間には、難民申請の背景にある事情への理解という点で大きなずれがあり、これが更なる問題を生み出しています。

行政の対応が、こんなにも大きな問題を引き起こしているとはね。これは、ビジネスの世界でも同じことが言える。組織が大きくなると、どうしてもトップの意向が末端まで伝わりにくくなる。コミュニケーション不足や、現場の声を吸い上げられない状態は、ビジネスの成長を妨げるだけでなく、思わぬ問題を引き起こす可能性があるんだ。

広がる反対の声と今後の展望

入管法改正案、何が問題?廃案求める声、なぜ?

スリランカ女性死亡、デモ、著名人の反対。

最後に、広がる反対の声と今後の展望について考察します。

改正入管法に対する抗議活動、様々な問題提起を通して、今後の難民問題はどうなっていくのか、その展望を探ります。

公開日:2021/05/30

✅ 入管法改正案に反対する抗議活動が国会前で行われ、学生ら約100人が参加した。

✅ この抗議活動は高校生がSNSで呼びかけて企画された。

✅ 参加者は「人権を守れ」などと書かれたプラカードを掲げ、抗議の声をあげた。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20210430/k00/00m/040/223000c改正入管法に対する反対の声、様々な立場から上がっていますね。

スリランカ人女性の死亡事件、著名人の反対、デモ活動など。

ミャンマー情勢の悪化も相まって、今後の日本の難民政策に大きな影響を与えそうです。

入管法改正案に対する反対の声が広がる様子と、今後の展望について考察します。

改正案を巡っては、スリランカ人女性の死亡事件、著名人の反対、野党の姿勢、デモ活動など、様々な問題が報じられています。

群馬県内在住のミャンマー人男性をはじめ、多くの関係者が廃案を求めています。

これらの動きから、入管行政の在り方に対する議論が深まっていることが伺えます。

そして、ミャンマーの内戦と国軍による弾圧から逃れる若者の増加を背景に、日本政府が在留資格を認める措置をとるかどうかが注目されています。

あたしは、この問題について、もっとみんなが関心を持つべきだって思うんだ。他人事じゃなくて、自分たちの問題として考えないと、本当に大切なものが見えなくなる気がするんだよね。もっと色んな人が、この問題について話せるようになればいいのに。

本日の記事では、難民問題の現状、改正入管法の課題、そして、そこに生きる人々の姿を通して、私たちが向き合うべき問題について考えました。

この問題は、私たち一人ひとりの関心と行動によって、大きく変わる可能性があります。

💡 改正入管法施行による難民申請者の影響、長期化する収容問題、仮放免者の厳しい状況、様々な問題が浮き彫りに。

💡 ミャンマーからの難民申請者の苦悩、支援活動の重要性、そして、希望を捨てずに生きる人々の姿。

💡 入管行政の課題、長期化の原因、専門家からの批判、そして、今後の展望と私たちができること。