長崎県の地震、津波のリスクは?過去の事例から最新情報まで徹底解説!長崎県の地震と防災:過去の災害と将来への備え

長崎県は地震リスクの高い地域。過去の島原大変など、甚大な被害をもたらした事例から、活断層の存在や南海トラフ巨大地震への警戒が不可欠です。2024年5月には最大震度4の地震が発生し、改めて防災意識の重要性が示されました。過去の教訓を活かし、津波対策を含めた対策強化が求められます。

💡 1792年の雲仙普賢岳噴火による津波被害など、過去の地震と津波の甚大な被害を解説します。

💡 活断層の存在や南海トラフ巨大地震による影響、津波のリスクについて詳しく解説します。

💡 最新の地震活動と、2024年5月25日の地震の詳細な情報と影響についてお伝えします。

長崎県における地震と津波のリスクについて、過去の事例から最新情報までを詳しく見ていきましょう。

長崎県を揺るがす大地:過去の教訓

長崎を襲った地震、最大の脅威は何?

噴火と山体崩壊による津波。

長崎県は地震多発地帯であり、過去に何度も大きな被害を受けてきました。

まずは、過去の災害から得られる教訓を見ていきましょう。

✅ 寛政4年(1792年)5月21日に普賢岳が噴火し、記録に残るだけで15,135名が死亡した。

✅ この噴火では津波が発生し、島原で最大57メートルに達した。

✅ 噴火の様子がかわら版で伝えられ、地震、火、硫黄の煙による被害の様子が記録されている。

さらに読む ⇒島原雲仙普賢岳の噴火と津波(1792年)出典/画像元: https://www.asoshiranui.net/amaterasu/unzen.html1792年の噴火と津波は、1万5千人を超える犠牲者を出した大災害でした。

記録が残っているだけでも、当時の状況の凄まじさが伝わってきます。

長崎県は、陸域や沿岸部、そして太平洋沖合で地震が発生する特徴を持つ地域です。

過去には、壱岐・対馬付近(1700年)、島原半島(1792年)、千々石湾(1922年)などで大きな被害をもたらす地震が発生しました。

特に1792年の島原半島の地震では、雲仙普賢岳の噴火活動とそれに伴う眉山の崩壊が津波を引き起こし、甚大な被害をもたらしました。

過去の災害を教訓に、現代の技術を駆使して防災対策を強化する必要があるね!過去の教訓から学ぶことは重要だ。

活断層と将来の脅威

長崎で地震リスク大?巨大地震への備えは?

活断層、巨大地震、津波への備えが重要。

長崎県には複数の活断層があり、将来的な地震のリスクも存在します。

活断層と、将来の脅威について詳しく見ていきましょう。

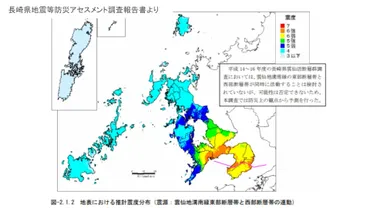

✅ 長崎県に被害を及ぼす地震の震源として、6つの活断層が想定されており、雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯の連動による被害が最大で、死者数2,150人と予測されている。

✅ 各断層帯における地震発生時の具体的な被害予測として、死者数、建物被害、火災被害などが示されており、耐震化による死者数の軽減効果も予測されている。

✅ 南海トラフ巨大地震による津波被害も予測されており、最大死者約80人となっている。また、建物の耐震化対策によって、地震による死者数を大幅に減らすことが可能であると示されている。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/nbc/1681551?display=1活断層による地震と、南海トラフ巨大地震による津波のリスクは深刻ですね。

建物の耐震化が、死者数を減らすために重要だと分かりました。

長崎県には、雲仙断層群をはじめとする活断層が存在し、地震発生のリスクを高めています。

諫早湾干拓地周辺では、地震の揺れが増幅する可能性も指摘されています。

将来の地震発生確率としては、日向灘や南海トラフでの巨大地震発生の可能性が高く、これらは津波や揺れによる深刻な被害をもたらす可能性があります。

また、1889年の熊本地震など、周辺地域の地震の影響も受けることがあります。

地震と津波のリスクは、常に意識して対策を講じないといけないわね。 諫早湾干拓地周辺の揺れやすさにも注意が必要ね。

次のページを読む ⇒

長崎県で最大震度4の地震発生!過去の地震と津波対策の教訓から、今後の情報に注意が必要です。気象庁の発表に注目!