日銀の内田副総裁講演から読み解く日本経済と金融政策の行方?内田副総裁講演: 金融政策の現状と将来展望、物価・賃金への言及

日銀・内田副総裁が静岡講演で日本の経済・物価の現状を解説。緩やかな回復基調の中で、2%の物価目標達成に向け金融政策を調整。利上げペースは経済状況を見て判断し、長期金利の急上昇にも対応。賃金上昇が物価を左右する中、来年度後半には2%の物価上昇を見込む。世界経済の不確実性にも言及し、金融政策は日本経済に重点を置く。将来に向けた金融政策運営の課題も示唆。

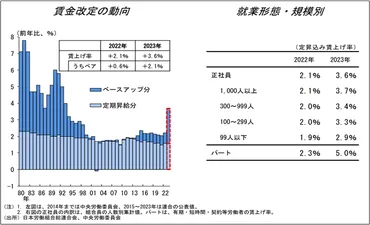

物価と賃金の関係

賃上げは物価にどう影響する? 2%物価目標達成なるか?

賃上げは物価上昇を促し、2%目指す。

少子高齢化や実質GDP成長率の停滞などにより、日本は超低金利が続いてきました。

足元では、輸入物価の低下や賃上げの動きが見られます。

持続的な賃金上昇には、企業の価格転嫁による利益確保が重要です。

✅ 日本で超低金利が続いた背景には、少子高齢化や実質GDP成長率の停滞、消費増税などによる人々の将来不安から、物価や賃金が伸び悩んだ構造的な要因があった。

✅ 足元では、輸入物価の低下や賃上げの動きが見られるものの、持続的な賃金上昇には企業の価格転嫁による利益確保が重要であり、景気回復が本物かどうかを見極めるポイントとなる。

✅ 市場の予想物価上昇率を把握する指標として、国債の名目金利と物価連動国債の利回り差から算出される「ブレークイーブン・インフレ率(BEI)」が手軽に利用できる。

さらに読む ⇒ 東京都中小企業診断士協会 城南支部出典/画像元: https://www.rmcjohnan.org/column/%E9%87%91%E5%88%A9%E3%81%AE%E5%8B%95%E5%90%91%E3%81%8B%E3%82%89%E6%99%AF%E6%B0%97%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%81%BF%E8%A7%A3%E3%81%8F%EF%BC%88%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E%EF%BC%89%E3%80%80%E7%89%A9%E4%BE%A1/賃金上昇が物価に与える影響は大きいですね。

2%の物価目標達成に向けて、賃上げが重要なカギを握っていると言えるでしょう。

物価の基調を考える上で賃金が重要であり、賃上げ率が高いほど物価の上昇につながるとの見解を示しています。

名目賃金は上昇していますが、物価上昇に追いついており、今春のさらなる賃上げが期待されています。

内田副総裁は、基調的な物価上昇率は2%に向かっており、来年度後半から2026年度中に現実の物価と基調的な物価が共に2%程度になるとの見通しを示しています。

物価が上がると生活が大変なのよね…。 でも、賃金も上がってくれたら嬉しいんだけどなぁ。

金融政策の微調整と世界経済の不確実性

日銀、金融政策はどうする?利上げのペースは?

経済・物価を見ながら、段階的に調整。

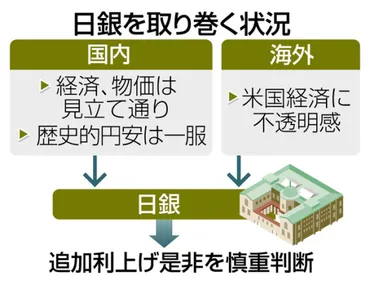

日銀は、利上げの是非について、賃上げの動向やアメリカ経済の状況を慎重に判断しながら議論しています。

また、世界経済の不確実性についても言及し、米国の新政権の政策や地政学リスクが世界経済に影響を与える可能性を注視する考えを示しました。

✅ 日銀は、利上げの是非について、賃上げの動向やアメリカ経済の状況を慎重に判断しながら議論している。

✅ 記事は会員限定であり、全文を読むにはログインまたは新規登録が必要。

✅ 記事の内容は、為替、物価、賃金に関連する金融政策に関するものである。

さらに読む ⇒中日BIZナビ出典/画像元: https://biz.chunichi.co.jp/news/article/10/95840/アメリカの政策や地政学リスクなど、世界経済の状況も注視しながら金融政策を決定していくということですね。

非常に難しい舵取りになりそうです。

日銀は、経済・物価の安定のために「上振れ・下振れ双方向のリスクに対して最も中立的な立ち位置に調整していく」と述べています。

想定されるペースでの利上げを進め、経済や物価の反応を見ながら金融緩和の度合いを調整する方針です。

世界経済の不確実性についても言及し、米国の新政権の政策や地政学リスクが世界経済に影響を与える可能性を注視する考えを示しました。

米国の関税政策が日本の経済・物価に影響を与える可能性も示唆しつつ、金融政策は日本の経済・物価を考慮して決定すると強調しています。

米国次第ってのは、ちょっと頼りないな。日本ももっと自立した経済政策を打ち出すべきだ。海外に左右されない強い日本を作らないとな。

今後の金融政策運営

日銀の金融政策、今後の焦点は?

機動的な対応と、市場との対話。

日銀は、長期国債の買入れ減額ペースを決定しました。

物価上昇については、輸入物価上昇と米価格の上昇が主因であり、今後減衰すると見込んでいます。

また、ETF(上場投資信託)の処分については、売却には長期間を要するとの見解を示しています。

✅ 日本銀行は金融政策決定会合で、長期国債の買入れ減額ペースを2026年3月までは毎四半期4,000億円程度、2026年4月からは毎四半期2,000億円程度と決定しました。これは、長期金利の上昇による経済への悪影響を考慮したもので、財政への配慮が目的ではないとしています。

✅ 物価上昇については、輸入物価上昇と米価格の上昇が主因であり、今後減衰すると見込んでおり、これまで同様「一時的な物価上昇」とのスタンスを維持しています。利上げや利下げによるジレンマを抱え、現状の金融政策を継続せざるを得ない状況です。

✅ ETF(上場投資信託)の処分については従来通りの回答で、今後も検討を続けるものの、売却には長期間を要するとの見解を示しています。全体として、これまでのスタンスを維持しつつ、長期金利の動向に配慮した柔軟な対応を取っていると分析できます。

さらに読む ⇒三菱サラリーマンが株式投資でセミリタイア目指してみた出典/画像元: https://freetonsha.com/2025/06/18/boj-meeting-4/長期金利の動向に配慮した柔軟な対応を取っているようですね。

金融政策の運営には、様々な課題があることが改めて理解できます。

日銀は、国債買い入れを段階的に減らしていますが、緩和効果は大きいと認識しています。

短期政策金利の運営と合わせて、これまでの方針を維持し、長期金利の急激な上昇に対しては機動的に対応する構えです。

中立金利については、自然利子率の概念は政策運営には直接使えないとし、市場の予測に基づいた金利形成を容認する姿勢を示しています。

金融オペレーションとコミュニケーションの両面で工夫とバランスが求められるとして、今後の金融政策運営における課題を示唆しています。

金融緩和の効果は大きいって言うけど、ホンマかいな? 市場は予測に基づいとるって言うけど、その予測が外れたら、どうすんだろ?

本日の記事では、日本銀行の内田副総裁の発言を参考に、日本経済の現状と今後の金融政策について解説しました。

今後の経済動向を注視し、柔軟な対応が重要となるでしょう。

💡 日本経済は緩やかな回復基調にあるものの、二極化などの課題も存在する。

💡 金融政策は、世界経済の動向や物価・賃金の状況を注視しながら、柔軟に調整される。

💡 今後の金融政策運営においては、長期金利の動向に配慮した機動的な対応が求められる。