トカラ列島群発地震?最新情報と専門家の見解 (地震、トカラ列島、南海トラフ)トカラ列島群発地震:2025年7月の地震詳細と専門家の見解

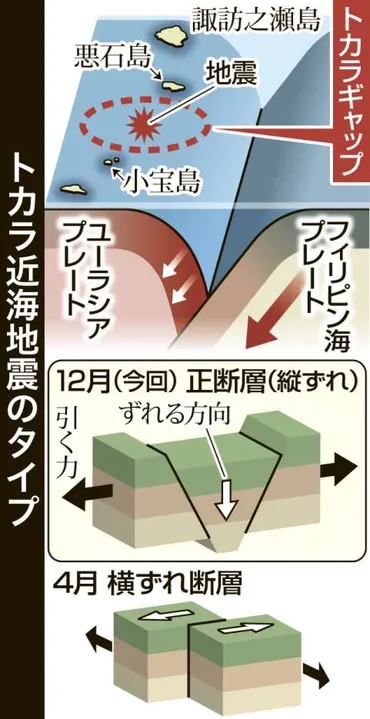

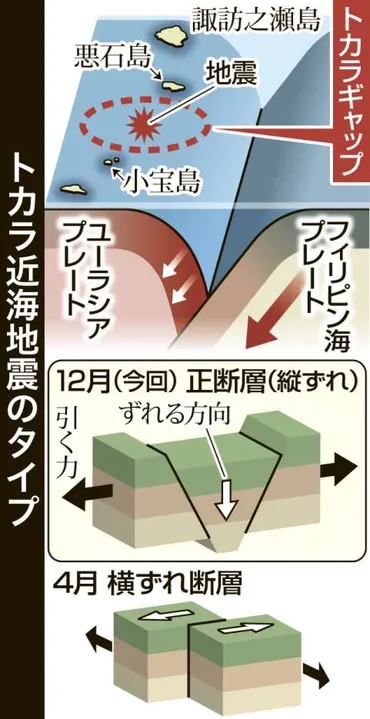

活断層「トカラギャップ」で群発地震が頻発!2021年以降、最大震度6弱を観測。専門家も原因を模索中。フィリピン海プレートの影響、火山活動、南海トラフ地震への関連性も注視。住民の避難と疲弊、揺れ続ける島。不動産オーナーは耐震対策と地震保険で資産と安心を守れ!巨大地震への備えが急務。

💡 トカラ列島近海で群発地震が継続的に発生しており、地質学的背景や、今後の地震活動に注目が集まっています。

💡 南海トラフ地震との関連性についても議論されており、専門家の意見や、そのリスクについて解説していきます。

💡 地震に対する不動産オーナーの対策についても触れ、地震に強い家づくりの重要性と具体的な対策を紹介します。

本日はトカラ列島で発生している群発地震について、最新情報と専門家の見解を交えながら、詳しく見ていきましょう。

トカラ列島の地質学的背景と初期の地震活動

トカラ列島の群発地震、原因は?

トカラギャップの地質構造による。

まず、トカラ列島の地質学的背景と初期の地震活動についてです。

この地域特有の地質構造と、初期の地震活動の関連性を見ていきます。

✅ トカラ列島近海で発生した地震は、地盤のひずみが解消されたことによるもので、今後も大小様々な地震が繰り返し発生し、次第に収束に向かう可能性が高い。

✅ 今回の地震は、フィリピン海プレートやユーラシアプレートなどの相互作用による地殻変動で発生し、地盤が沈降しているトカラギャップに関連する縦ずれ断層型の地震とみられる。

✅ 一連の地震によりトカラ列島の地盤が緩んでいるため、専門家は土砂災害に注意を呼びかけ、落石や崖崩れのリスクが高い急斜面の近くに住む人は注意が必要としている。

さらに読む ⇒鹿児島のニュース - 南日本新聞 | 373news.com出典/画像元: https://373news.com/news/local/detail/147992/トカラ列島近海での地震は、地殻変動によるもので、今後も繰り返し発生する可能性が高いとのことです。

土砂災害のリスクにも注意が必要ですね。

2021年4月9日以降、トカラ列島近海で群発地震が始まり、最大震度4を記録。

悪石島では避難も発生しました。

この地震は、左横ずれ断層のトカラギャップの活動と関連しています。

トカラギャップは、生物地理区を分ける渡瀬線に相当する重要な構造で、精密音響測深によって左横ずれが確認されました。

2021年12月には、4月とは異なる発震機構を持つ群発地震が発生し、M6.1の地震も記録。

幸い被害は軽微でしたが、島外避難者も出ました。

2023年9月8日からも悪石島・小宝島周辺で群発地震が発生し、M5を超える地震も観測されています。

これらの群発地震は、トカラギャップの地質構造に関連し、小西(1965)や松本ほか(1996)の研究によってその重要性が示されています。

トカラギャップは、琉球列島の構造区分や生物地理区の境界として、重要な役割を果たしています。

なるほど。地盤の緩みが土砂災害のリスクを高めるというのは、経営においてもリスク管理の基本ですね。事前の対策が重要です。

2025年7月の群発地震の詳細と専門家の見解

トカラ列島群発地震、原因は?今後の警戒は?

海底山脈の衝突とマグマ活動、警戒継続。

次に、2025年7月の群発地震の詳細と専門家の見解について見ていきましょう。

この群発地震の特徴と原因について解説します。

✅ 鹿児島県トカラ列島近海で群発地震が継続的に発生しており、2025年6月27日時点で440回を超えている。

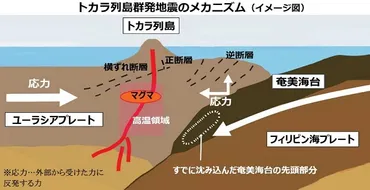

✅ 震源の位置や深さの分析から、2021年の群発地震と同様のメカニズムで発生していると考えられており、フィリピン海プレート上の海底台地がユーラシアプレートにぶつかることが原因。

✅ この海域は、ほぼ九州サイズの大型ダンプカーが100万年くらい衝突し続けているような特殊な海域であると説明されている。

さらに読む ⇒くらし×防災メディア「防災ニッポン」読売新聞出典/画像元: https://www.bosai.yomiuri.co.jp/article/165102025年7月の群発地震は、悪石島で震度6弱を観測するなど、住民の避難が必要となるほどでした。

今後も注意が必要ですね。

2025年7月、鹿児島県十島村のトカラ列島近海で群発地震が継続し、7月3日には悪石島で震度6弱を観測。

住民は避難を余儀なくされ、震度1以上の地震は9日までに1700回を超えました。

地震調査委員会は、当分の間、同程度の地震に注意を呼びかけています。

この群発地震は、フィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込む際に、海底山脈が衝突して生じたひずみが伝播した結果と分析されています。

震源が浅いのが特徴で、過去の地震活動と比較しても回数が多いことが特徴です。

専門家も原因を特定できていない状況ですが、地下のマグマ活動や水の移動が影響している可能性が指摘されています。

特に、宝島の電子基準点の移動が観測され、海底に割れ目が開いたことを示唆しています。

専門家は、水を含む堆積物が地下温度と圧力によって水分を放出し、岩石がマグマ状に溶け出すことで地震が発生するという、火山性の地震活動のメカニズムを説明しています。

一方、諏訪之瀬島の御岳では噴火活動が続いており、今後の火山活動にも警戒が必要です。

今回の群発地震について、専門家は、南海トラフ地震との直接的な関連性はないとしながらも、全国的な地震リスクへの警戒を呼びかけています。

あのね、すごい地震だったよね。でも専門家も原因が特定できてないって、ちょっと不安になるよねぇ。今後の火山活動にも警戒が必要ってことだし。

次のページを読む ⇒

トカラ列島群発地震と南海トラフ地震の関連性に着目。専門家はリスク増を指摘!不動産オーナーは耐震対策と地震保険で資産と入居者を守れ!巨大地震への備えを今すぐ!