日本郵便 点呼問題とは?不適切点呼と再発防止策への課題?点呼の不備と安全管理体制への信頼揺らぎ

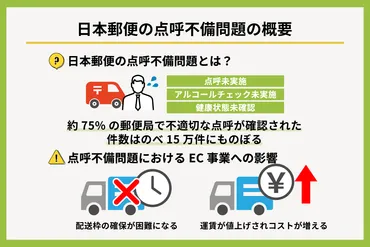

日本郵便で点呼・アルコール検査の不正が発覚!全国75%の営業所で法令違反、15万件に上る不備。ガバナンスの欠如、飲酒運転隠ぺいも露呈。行政処分、社長退任へ。EC事業者への影響も。安全管理体制への信頼が揺らぎ、他社も自社のリスクとして対策を急げ!点呼の形骸化を許した組織風土が問われる。

行政処分と企業の対応:再発防止策と今後の課題

日本郵便の安全管理、信頼回復への道は?

法令遵守徹底と再発防止策の実行。

国土交通省は、日本郵便のトラックによる運送事業許可を取り消すなど、行政処分を検討しています。

再発防止策と今後の課題について見ていきましょう。

公開日:2025/06/29

✅ 国土交通省は、点呼不備問題を理由に日本郵便のトラックによる運送事業許可を取り消し、第二種貨物利用運送事業を6ヶ月間の事業停止処分とした。

✅ 許可取り消しの対象はトラック約2500台で、軽自動車や原付バイクは対象外。点呼は安全輸送の要とされ、運転者の健康状態や酒気帯びの有無を確認するために義務付けられている。

✅ 日本郵便は、今回の処分により郵便・ゆうパックのサービスへの影響はないと説明しているが、原付バイクについても独自に点呼を実施しており、その調査結果は7月に発表予定。

さらに読む ⇒トラックニュース - トラック業界専門ニュースサイト出典/画像元: https://www.trucknews.biz/article/r062732/行政処分と再発防止策が講じられていますが、点呼の不備は後を絶ちません。

安全管理体制に対する信頼回復には、更なる努力が求められます。

国土交通省は、日本郵便に対して行政処分を検討し、トラック事業者関係団体に対し、点呼の実施などの法令遵守を徹底するよう通達を発出しました。

日本郵便は、行政処分を受け、事実関係を調査し再発防止策を講じています。

再発防止策として、点呼実施状況の徹底した確認や、管理者の意識改革、研修の強化などを検討しています。

具体的には、対面点呼の実施、防犯カメラの設置、デジタル化を進めるとしています。

総務省は再発防止策の報告を命令し、村上総務相は法令遵守の徹底を求めています。

しかし、これらの対策が講じられても、点呼の不備は後を絶たず、日本郵便の安全管理体制に対する信頼は大きく揺らいでいます。

今回の問題は、企業の信頼を大きく揺るがすことになりましたね。再発防止策も重要ですが、従業員一人ひとりの意識改革も大切だと思います。

影響と波紋:EC事業者への影響、そして全体への教訓

日本郵便のサービス利用、EC事業者はどう対応すべき?

代替手段の検討と動向注視が必要。

EC事業者や荷主への影響も考慮して、今回の点呼問題が業界全体に与える影響について考えてみましょう。

✅ 日本郵便において、点呼の実施記録の虚偽記載、必要な確認事項の省略、アルコールチェックの不備など、多数の不適切な点呼運用が発覚し、国土交通省から重大な法令違反として指摘されました。

✅ 点呼不備は全国の約75%の郵便局で確認され、酒気帯び運転の発覚など、安全運行管理の根幹を揺るがす問題として、日本郵便は行政処分を受け、原因究明と再発防止策を進めています。

✅ 日本郵便は宅配便市場で大きなシェアを占めており、今回の問題は、EC事業者を含む多くの荷主企業に影響を与える可能性があり、EC事業者は対策を検討する必要があります。

さらに読む ⇒ 千趣会の法人向けサービス出典/画像元: https://www.senshukai.co.jp/btob/timeline/detail/000279.html日本郵便のサービスを利用するEC事業者は、今後の動向を注視し、代替手段の検討も必要になるかもしれません。

業界全体で安全管理意識を高める必要があります。

日本郵便は宅配便市場の約2割を占めており、この問題はEC事業者を含む多くの荷主企業に影響を与える可能性があります。

EC事業者は、日本郵便のサービスを利用するにあたり、今後の動向を注視し、代替手段の検討も視野に入れる必要が出てくるかもしれません。

今回の問題は、日本郵便だけの問題ではなく、業界全体の問題としても捉える必要があり、すべての企業が直面する可能性のあるリスクとして認識し、自社の状況を真剣に見つめ、対策を講じる必要があります。

アルコールチェック義務違反は、行政処分や罰則、飲酒運転による損害賠償、企業イメージの低下、取引への影響、そして従業員のコンプライアンス意識低下につながる可能性があります。

ふむ、これはEC事業者にとっては痛手だな。日本郵便のシェアが大きいから、影響は避けられないだろう。でも、ピンチはチャンス!これを機に、自社の物流体制を見直すいい機会になるかもしれないね。コスト削減も狙えるし、まさに一石二鳥だ。

責任と未来:ガバナンスの欠如、そして改革の必要性

日本郵便の何が問題?社長退任とガバナンス強化が必要な理由は?

ガバナンスの欠如と不祥事による社長退任。

今回の問題の本質は、ガバナンスの欠如にあります。

責任の所在と、今後の改革の必要性について掘り下げていきましょう。

✅ かんぽ生命の不適切販売問題を受け、日本郵政の長門社長ら3社長が引責辞任し、後任には増田寛也元総務相が就任することが決定。

✅ 金融庁はかんぽ生命の保険商品の営業・販売を3カ月間停止する命令を出し、日本郵政グループ全体に再発防止と経営責任の明確化を求める業務改善命令も出す。

✅ 新体制では、かんぽ生命社長に千田哲也氏、日本郵便社長に衣川和秀氏が就任し、旧郵政省出身者が主要ポストを担う。

さらに読む ⇒ ARAB NEWS 出典/画像元: https://www.arabnews.jp/article/japan/article_6593/ガバナンスの欠如が原因で、組織的な問題が露呈しました。

再発防止には、ガバナンス強化と、従業員一人ひとりの意識改革が不可欠です。

今回の問題は、日本郵便のガバナンスの欠如が原因とされ、千田社長はガバナンスの不備を認め、深く反省しています。

過去にも顧客情報の不正流用などの不祥事が相次いでおり、千田社長と親会社日本郵政の増田社長は6月の株主総会をもって退任することになりました。

両氏は内部統制の不備を認め、ガバナンス強化の必要性を強調しています。

国土交通省は、日本郵便に対し、一般貨物自動車運送事業の許可を取り消す方針を固めました。

この問題は、単なる大企業の問題と捉えるのではなく、すべての企業が直面する可能性のあるリスクとして認識し、安全運転管理の重要性を再認識し、再発防止策を徹底する必要があります。

責任の所在を明確にして、再発防止に全力を尽くすべきですね。ガバナンスの強化だけでなく、企業の風土改革も必要だと思います。

日本郵便の点呼問題は、安全管理の重要性を改めて認識させるものでした。

再発防止には、組織全体での意識改革が不可欠です。

💡 点呼の不適切実施が発覚し、経営陣のガバナンス欠如が浮き彫りに。再発防止策が急務。

💡 点呼の形骸化と意識の欠如が問題。飲酒運転など、安全管理体制の甘さが露呈。

💡 行政処分と再発防止策が講じられるも、信頼回復には更なる努力が必要。EC事業者への影響も。