福島第一原発廃炉作業、今、何が?〜現状と未来への課題とは?震災から14年、廃炉作業の現状と課題

東日本大震災から14年。福島第一原発廃炉は最長2051年まで。過酷な現場で、地元出身者や原発経験者が廃炉への使命感と安全への意識を胸に挑む。一方、作業員不足、環境問題、そして原発への複雑な感情が、廃炉の進展を阻む。デブリ取り出し、処理水放出、廃棄物処理…課題山積の中、透明性確保と"廃炉の完了"定義が問われる。福島の未来を左右する、廃炉作業の現状と課題を徹底解説。

廃炉作業の進捗と課題

福島第一原発、廃炉の現状と課題は?

作業環境改善、デブリ取り出し遅延、廃棄物問題。

福島第一原発事故から12年が経過し、廃炉作業は着実に進んでいます。

2号機からの燃料デブリ試験取り出しも計画されていますが、課題も多く残されています。

公開日:2023/02/16

✅ 福島第一原発事故から12年が経過し、廃炉作業は30年から40年かけて行われる予定。1、3号機では建屋内のがれき撤去が進められ、2号機では燃料デブリの試験的な取り出し準備が進んでいる。

✅ 敷地内の線量は場所によって異なり、高線量の場所も存在する。作業員の被ばくを防ぐため、遠隔操作のロボットや遮蔽体を利用している。

✅ 廃炉作業では、2023年度中に2号機から耳かき程度の量の燃料デブリを試験的に取り出す計画である。

さらに読む ⇒FNNプライムオンライン|フジテレビ系FNN28局のニュースサイト出典/画像元: https://www.fnn.jp/articles/-/487029?display=full構内の作業環境が改善されているのは良いことですが、燃料デブリの取り出しや廃棄物処理など、課題も多いですね。

安全第一で進めてほしいです。

福島第一原発事故から12年後、廃炉作業は様々な取り組みが進められています。

構内の作業環境は劇的に改善され、軽装備での作業が可能になりました。

汚染水・処理水対策として、汚染水の増加量を抑制し、ALPSによる処理水の海洋放出準備が進められています。

使用済燃料取り出しは、安全を優先し、2031年までの完了を目指しています。

燃料デブリ取り出しは、当初計画より遅れ、2023年度に着手する計画となっており、段階的な取り出し規模拡大の研究開発が進められています。

更に、廃棄物対策として、物量が多く、全廃棄物を放射性廃棄物として扱う可能性があり、処理・処分の実績が乏しいという課題もあります。

これらの取り組みは、安全性を最優先に進められていますが、燃料デブリ取り出しの遅延や複雑な廃棄物処理など、課題も多く残されています。

安全第一で進めてほしいわね。それと、廃炉作業って、結局どれくらいお金がかかるのかしら?税金だし、ちゃんと知りたいわ。

デブリとの闘いと、国際的な視点

福島第一原発廃炉、最大の課題は?

デブリの取り出しと汚染水の処理。

福島第一原発の処理水海洋放出について、IAEAは安全基準への合致を認めましたが、中国などからの反対意見も存在します。

廃炉の定義も曖昧なままです。

公開日:2023/07/28

✅ 福島第一原発の処理水海洋放出について、IAEAは安全基準への合致を認めたものの、放出を推奨・承認するものではないと明記されている。

✅ 中国は処理水の海洋放出に強く反対し、放出決定の一方的決定、汚染水に含まれる放射性核種の種類、国際協議の不足などを理由に挙げ、日本産水産物の輸入規制も実施している。

✅ 日本政府や一部メディアは、中国などの反対を「非科学的」などと批判し、IAEA報告書を安全性の根拠としていますが、報告書の解釈には注意が必要です。

さらに読む ⇒Business Insider Japan|ビジネス インサイダー ジャパン出典/画像元: https://www.businessinsider.jp/article/273270/廃炉の定義が曖昧というのは、今後の廃炉作業の進展において、大きな問題になりそうですね。

国際的な議論も活発に行われるべきだと思います。

福島第一原発の廃炉作業は転換期を迎え、デブリの取り出しと処理水の海洋放出が開始されます。

しかし、廃炉作業の進展を無条件に歓迎できるわけではありません。

廃炉作業では、デブリの取り出しが最大の課題となっており、デブリは高濃度放射線を放出し、その分布状況の把握も困難です。

また、デブリ冷却に使用された汚染水の処理も課題であり、海洋放出の計画は国際的な議論を呼んでいます。

IAEAの定義によれば、廃炉とは原子炉を安全な状態にし、最終的にサイトから放射性物質を除去することですが、福島第一原発のように事故を起こした原子炉の場合、その跡地がどうなるのか、すなわち「廃炉の完了」の定義が曖昧です。

IAEAの報告書も、結局は解釈次第ってことか。廃炉の定義も曖昧だし、これは、長期的な視点で見守る必要があるな。しかし、中国の対応は、ビジネスチャンスになりそうだな。

「廃炉の完了」の定義と、未来への展望

廃炉の透明性確保に不可欠な定義とは?

「廃炉の完了」の明確化と提示。

廃炉の完了定義を明確化し、国内外に提示することで、今後の廃炉作業の透明性を確保することが重要です。

安全かつ効率的な廃炉作業の推進が求められます。

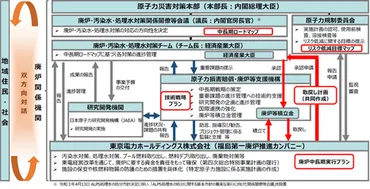

✅ 東京電力福島第一原発の廃炉は、中長期ロードマップに基づき、汚染水・処理水対策、使用済燃料プールからの燃料取り出し、燃料デブリ取り出し等が進められている。

✅ 廃炉には技術向上、人材確保・育成が重要であり、国や関係機関は国際協力、研究開発、研究施設の整備等を進めている。

✅ 廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議で決定される中長期ロードマップに基づき、東京電力は廃炉中長期実行プランを作成し、安全かつ計画的に廃炉を進めている。

さらに読む ⇒原子力委員会出典/画像元: https://www.aec.go.jp/kettei/hakusho/2023/html/6.html廃炉の完了の定義を明確化することは、今後の作業の信頼性を高めるために不可欠だと思います。

国内外への情報発信も重要ですね。

地域住民は放射性廃棄物の県外搬出を希望し、これまでの廃炉事例では施設跡地が全面開放された例は少ないのが現状です。

東京電力、政府は、今後の廃炉作業の透明性を確保するため、「廃炉の完了」の定義を明確化し、国内外に提示する必要があります。

この定義は、核物質と放射性廃棄物の適正な管理と処分に対する責任を示すことにも繋がり、廃炉作業の今後の進展の基盤となるでしょう。

より安全かつ効率的な廃炉作業の推進と、廃棄物処理・処分技術の確立が、今後の重要な課題となります。

そうね。廃炉の定義をしっかり定めること、大事だよね。それからさ、地元の人が納得するような形で廃炉が進んでほしいよね。

本日は、福島第一原発の廃炉作業について、現状と課題、そして未来への展望を皆様と共有しました。

安全第一で、着実に進んでいくことを願っています。

💡 廃炉作業は長期化しており、多くの課題が存在します。技術革新と人材育成が重要です。

💡 廃炉の完了定義を明確化し、透明性を確保することが求められます。

💡 デブリ取り出しや廃棄物処理など、解決すべき課題が多く残されています。