株価暴落の歴史と教訓?~ブラックマンデー、コロナショック、そして令和のブラックマンデー~歴史的暴落事例から学ぶ投資戦略と日本経済への影響

株式市場の歴史を紐解き、ブラックマンデー、ITバブル崩壊、コロナショックなど、幾多の暴落劇から学びます。日経平均株価の変動要因、企業への影響、そして今後の展望を分析。令和のブラックマンデーを例に、冷静な投資判断と長期的な視点の重要性を解説。市川雅浩チーフマーケットストラテジストの見解も交え、日本株の未来を探ります。

近年の株価急落:コロナショックと教訓

コロナショックで株価はどうなった? 過去の暴落と比べて?

日経平均が約3割暴落。過去の暴落より深刻。

近年の株価急落の事例として、コロナショックを取り上げ、その教訓を学びます。

資産を守り、長期的な視点で投資戦略を立てることの重要性を確認します。

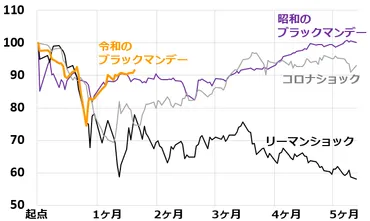

✅ 2000年以降の株式市場では、リーマンショックやコロナショックなど、様々な要因で株価が大きく下落する「●●ショック」が頻繁に発生している。

✅ 2020年のコロナショックでは、日経平均株価が2ヶ月間で3割も暴落し、過去のショック安と比較して、更なる下落の可能性も示唆されている。

✅ このような急落局面では、資産を守ることが重要であり、長期的な視点で冷静に投資スタンスを見直すことが大切であると述べられている。

さらに読む ⇒大和ネクスト銀行出典/画像元: https://www.bank-daiwa.co.jp/column/articles/2020/2020_243.htmlコロナショックによる株価暴落は記憶に新しいですが、改めてその深刻さを認識しました。

「落ちてくるナイフはつかむな」という格言も、非常に的確ですね。

投資判断の重要性を再認識しました。

2000年以降、株式市場では様々な要因による株価急落が発生しました。

特に、直近の「コロナショック」は、2020年3月時点で日経平均株価が約3割も暴落しました。

過去のリーマンショック、チャイナショック、ITバブル崩壊、東日本大震災による株価下落と比較すると、その深刻さが際立ちます。

株価下落時の教訓として、相場格言「落ちてくるナイフはつかむな」が挙げられます。

急落時に安易にリスクを取るのではなく、自分の資産を守ることを最優先に考え、長期投資か短期投資か、成長株か割安株かなど、自身の投資スタンスを冷静に見つめ直すことが重要です。

うーん、あの時は怖かったよねー。あたしも、ちょっと損しちゃったのよねー。でも、長期的な視点で、コツコツ積み立てていくのが大事だって、改めて思ったわ。勉強になったわー。

2024年の「令和のブラックマンデー」と日経平均の動向

令和のブラックマンデー、日経平均株価暴落の原因は?

米景気懸念と円高、情報伝達の加速。

2024年の「令和のブラックマンデー」について、その背景と日経平均株価の動向を詳しく解説します。

過去の事例との比較を通じて、現代の市場を読み解きます。

✅ 2024年の令和ブラックマンデーは、日経平均株価の下げ幅が過去最大級となり、過去の三大危機(昭和ブラックマンデー、リーマンショック、コロナショック)と比較検討が行われた。

✅ 令和ブラックマンデーは、海外投機筋による先物・オプション売買の影響による暴落であり、これまでの株価の動きが昭和ブラックマンデーと類似している。

✅ 米国の景気がソフトランディングする場合、日経平均株価は半年程度で高値を更新する可能性があると予測されているが、ハードランディングとなれば株価低迷が長引く可能性もある。

さらに読む ⇒トウシル | 楽天証券の投資情報メディア出典/画像元: https://media.rakuten-sec.net/articles/-/463452024年の「令和のブラックマンデー」について、詳細な分析がされていますね。

過去の事例と比較することで、現在の市場の状況をより深く理解することができました。

情報技術の進化が市場に与える影響も興味深いですね。

2024年8月5日には、日経平均株価が大幅に下落し、「令和のブラックマンデー」と呼ばれる事態が発生しました。

この下落の一因として、米国の景気懸念と日銀の追加利上げによる円相場急伸が挙げられます。

過去のブラックマンデーとは異なり、今回は情報技術の進化により、より迅速に情報が伝達され、市場の反応も複雑化しています。

日経平均株価は、日本経済新聞社が算出・公表する東証一部上場企業225銘柄の平均株価指数であり、景気の指標として利用されています。

2009年3月10日には、リーマンショックの影響を受け、最安値の7054円98銭を記録しました。

2024年のブラックマンデーか。リーマンショックやコロナショックと並ぶような事態ってこと?こりゃ、しっかり分析しとかないと、また痛い目にあいそうだね!

今後の日本株と展望:専門家の分析と持続的成長への道

日本株、調整局面?持続的な上昇の鍵は?

企業改革と海外評価向上が重要。

今後の日本株の展望について、専門家の分析と持続的成長への道を探ります。

三井住友DSアセットマネジメントの市川氏の分析をもとに、今後の投資戦略を考えます。

✅ 三井住友DSアセットマネジメントの市川氏は、日本経済は景気後退を回避し、日経平均株価は長期上昇トレンドを維持すると予想。年末の日経平均株価3万0800円、円相場1ドル=131円と予測。

✅ ウクライナ情勢、米金融引き締め、中国のロックダウンの影響を分析し、世界経済は資源価格上昇の一服、米国経済は利上げで成長鈍化も景気後退は回避、中国経済は景気重視の姿勢で持ち直しへ。

✅ 日本経済は物価高騰が続くも、日銀の金融政策は現状維持の見込み。日本株は米利上げを警戒する局面は終了し、業績上方修正の余地あり。円相場はドル高・円安の動きが行き過ぎと判断。

さらに読む ⇒時事フィナンシャルソリューションズ出典/画像元: https://financial.jiji.com/long_investment/article.html?number=192専門家の分析を通して、日本株の現状と今後の展望が示されており、大変参考になりました。

長期的な視点と、企業による意識改革の重要性が強調されている点は、今後の投資判断に役立ちそうです。

三井住友DSアセットマネジメントの市川雅浩チーフマーケットストラテジストは、日本株の現状について分析しています。

日経平均株価は、米国の長期金利上昇による株安圧力、国内企業の業績材料不足、企業改革の遅延、海外投資家の売りなどにより調整局面に入っているものの、長期的な上昇トレンドは維持されていると評価しています。

米国株への影響としては、米国の金融引き締め長期化観測と長期金利上昇による株安圧力は注視が必要であり、年内の追加利上げは1回、その後は据え置きと予想しています。

日本株の持続的な上昇には、賃上げや資本効率改善など、企業自身のさらなる意識改革が不可欠であり、海外投資家からの評価向上が重要であると指摘しています。

日本株の調整は健全な範囲内であり、米国からの株安圧力は弱まる見込みですが、持続的な株高には、企業による更なる意識改革が重要となるでしょう。

ふむふむ。長期的な上昇トレンドは維持ってことだけど、企業の意識改革が重要ってのは、なるほどねー。やっぱり、企業がしっかりしてないと、株価も上がらないってことだよね。勉強になるわー。

今回の記事では、過去の暴落事例から学び、今後の投資戦略や日本経済の展望について考察しました。

今後の経済状況を注視しながら、賢く投資していきましょう。

💡 過去の株価暴落の教訓から、長期的な視点と冷静な判断が重要であることを学びました。

💡 企業業績や日本経済への影響を理解し、政府や金融当局の対策事例から学ぶべき点がありました。

💡 専門家の分析を参考に、今後の日本株の動向と持続的成長への道を探ることができました。