南海トラフ地震の影響と宮崎県の対策は?~最新の被害想定と日々の備えとは?~地震と津波の脅威に備える~宮崎県の最新情報と対策~

迫りくる南海トラフ地震の脅威!宮崎県が最新の津波浸水想定と被害想定を発表。最大震度7、津波17m、多数の死者と甚大な被害を予測。詳細な浸水マップ、シミュレーション、避難情報を公開し、減災への意識を高める。3次元津波シミュレーションや防災情報も提供。迅速な避難と対策が急務。

💡 南海トラフ地震の発生確率と宮崎県への影響について、最新の被害想定を基に解説します。

💡 津波のリスクと最新の浸水想定について、詳細なデータと図を交えて分かりやすく説明します。

💡 避難対策の重要性や、日々の備えについて、具体的な方法や情報源を紹介します。

それでは、まず南海トラフ地震の概要と、宮崎県が直面する現状について、それぞれ見ていきましょう。

迫りくる脅威:南海トラフ地震と宮崎県の現状

南海トラフ地震、宮崎県にどんな被害!?

最大震度7の揺れ、17m津波、多数の人的被害。

南海トラフ地震は、いつ発生してもおかしくないと言われています。

今回は、宮崎県における地震の現状と、私たちがどのように備えるべきか、掘り下げていきます。

✅ 能登半島地震の教訓を踏まえ、宮崎県内における南海トラフ地震への備えについて考える記事。

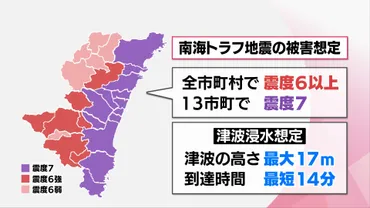

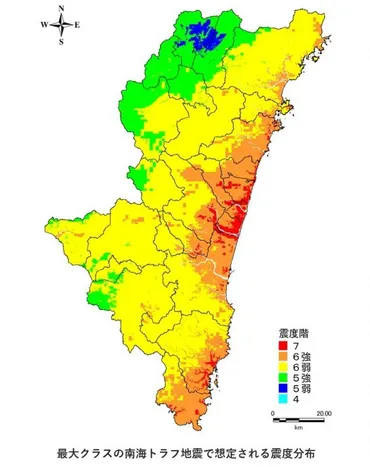

✅ 最大規模の地震では県内全域で震度6以上、一部地域では震度7、津波は最大17メートル、最短14分で到達と想定されている。

✅ 「フェーズフリー」の考え方に基づき、非常時と平時を分けず、日常の持ち物に最低限の防災グッズを含めるなど、暮らしの中に備えを取り入れることが重要と提言されている。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/mrt/931917?display=1能登半島地震の教訓を活かし、日々の生活の中で防災意識を高めることが重要ですね。

フェーズフリーの考え方は、まさに災害に強い社会を築くための第一歩だと思います。

日本列島を揺るがす巨大地震、南海トラフ地震。

約100〜150年周期で発生するとされており、前回の大規模地震から約80年が経過し、その切迫性が高まっています。

宮崎県は、この巨大地震による揺れと津波の脅威に直面しています。

最大クラスの地震が発生した場合、県内全域が最大震度7の揺れに見舞われる可能性があり、津波は最短14分で到達し、最大17メートルの高さに達する可能性があります。

この地震により、約15000人の死者、約80000棟の建物全壊・焼失、約370000人の避難者、そして約1034000人の断水と約591000軒の停電という甚大な被害が想定されています。

いやー、マジで怖い話っすね。でも、事前の備えが重要だってことは、ビジネスでも同じこと。リスクヘッジは基本中の基本です!

津波リスクと最新の浸水想定

宮崎県の新たな津波浸水想定、何が凄い?

詳細なシミュレーションと県独自のモデル!

次に、津波のリスクと、宮崎県の最新の浸水想定について詳しく見ていきましょう。

正確な情報を理解し、対策を講じることが重要です。

✅ 南海トラフ地震が発生した場合の被害想定として、宮崎県内全域が強い揺れに見舞われ、最大震度7を観測する市町村も存在し、最大17メートルの津波が最短14分で到達する可能性があります。

✅ 地震発生時には、揺れによる建物の倒壊や家具の転倒、津波による広範囲の浸水が想定され、人的被害も甚大になる恐れがあります。

✅ 事前の備えとして、地震や津波に関する知識を深め、ハザードマップで浸水想定区域を確認し、非常用持ち出し品の準備や避難経路の確認などを行うことが重要です。

さらに読む ⇒宮崎県:南海トラフ地震から身を守ろう!出典/画像元: https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kiki-kikikanri/kurashi/bosai/bousai-kikikanri/nankaitorafu_miwomamorou.html!浸水想定マップって、ほんま大事よね。

自分の住んどる地域のリスクを把握する事で、避難経路とか、何を備えれば良いか具体的にイメージできるもんね。

津波のリスクを理解する上で、浸水深の把握は非常に重要です。

宮崎県は、東日本大震災の教訓と「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき、新たな「津波浸水想定」を2月18日に設定しました。

これは、南海トラフ巨大地震に関する内閣府の検討結果等も踏まえ、国土交通省との協議を経て決定されたもので、全国で5番目、九州では初の事例です。

この浸水想定は、最大クラスの津波による浸水域と浸水深を地図上に示したもので、内閣府の津波断層モデルに加え、県独自の津波断層モデルも採用し、詳細な地形データと構造物の破壊条件などを加味してシミュレーション計算が行われました。

浸水想定は、県沿岸を37枚の図面(PDF形式)で示しており、各図面には留意事項が記載されています。

串間市の一部地域では地形データが更新され、令和2年2月14日に浸水想定が改定されました。

また、ひなたGISや宮崎県オープンデータカタログサイトでもデータが公開されており、GISデータも利用可能です。

こういう情報は、定期的に見直すべきよね。東日本大震災の教訓を活かして、全国で5番目に、九州では初の津波浸水想定の設定…素晴らしいわ。

次のページを読む ⇒

宮崎県、津波被害最悪想定。約3.9万人の死者も。浸水域拡大、15分以内の避難が鍵。最新被害マップ、シミュレーションで減災対策を強化。