中国経済の物価変動:豚肉価格とCPI、デフレとインフレの未来を読み解く?中国の物価と経済:インフレ、デフレ、豚肉価格の変動を追跡

中国経済の行方を読み解く!インフレとデフレのはざまで揺れる消費者物価指数(CPI)の変動を追跡。豚肉価格の高騰・下落、政府の対策、デフレリスクまで、詳細なデータと専門家の分析から中国経済の現状を浮き彫りに。世界経済への影響も必見です。

2024年1月のCPI上昇と旧正月効果

中国の1月CPI、上昇の要因は?

旧正月連休と食品価格の上昇。

2024年1月には、CPIが上昇に転じ、旧正月効果が影響を与えました。

食品価格、特に豚肉価格の動向がCPIに与える影響を分析し、今後の物価の推移を予測します。

公開日:2024/02/08

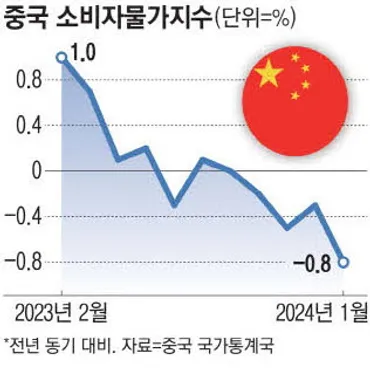

✅ 中国の消費者物価指数(CPI)は0.8%下落し、デフレへの懸念が高まっている。食品価格の下落が顕著で、豚肉の価格低迷が原因。生産者物価指数(PPI)も16ヶ月連続で下落。

✅ 株式市場や不動産市場の低迷、地方負債の増加が消費者の心理を萎縮させている。中国最大のショッピングフェスティバルでの「コスパショッピング」ブームや、若者の「B1B2」消費傾向に見られるように、消費行動も変化している。

✅ 対米輸出が減少し、メキシコが米国の1位輸入国になった。米中間の政治的な影響や、中国への依存度が高い品目の輸入先の多角化などが背景にある。

さらに読む ⇒매일경제出典/画像元: https://www.mk.co.kr/jp/world/10940015旧正月効果によりCPIが上昇に転じたことは、興味深いですね。

食品価格、特に豚肉価格の動向が、CPIに大きく影響を与えています。

今後の動向に注目です。

2024年1月の中国消費者物価指数(CPI)は、旧正月連休の効果により前年同月比0.3%上昇と2ヶ月連続の上昇を記録しました。

都市部・農村部ともに上昇し、食品価格と非食品価格も上昇しました。

食品価格の上昇がCPIに影響を与え、寒波と春節が消費需要を押し上げました。

一方、前年同月比ではCPIは0.8%下落。

食品価格が大幅に下落し、特に豚肉、生鮮果物、卵、水産物の価格下落がCPIを大きく押し下げました。

豚肉価格が下落した原因は、やっぱり供給過多?うちは豚肉、よく食べるから、安くなってくれると助かるわー。

2025年の消費者物価指数上昇とドリアン輸出減少

中国食品市場に異変?CPI上昇とドリアン輸出減少の理由は?

物価上昇と品質管理強化が原因。

2025年の消費者物価指数上昇とドリアン輸出の減少について、最新情報を基に解説します。

物価上昇の要因と、ドリアン輸出減少が中国経済に与える影響を考察します。

✅ 2023年5月のコアCPI(生鮮食品を除く総合)は前年比3.2%と上昇率は鈍化したものの、生鮮食品とエネルギーを除くコアコアCPIは4.3%と12ヶ月連続で上昇し、物価上昇の基調が強まっています。

✅ 物価上昇品目の割合が増加しており、特に食料品の大半が上昇。一方、エネルギー価格の下落がコアCPIを押し下げています。今後は、電気代やガソリン価格の上昇によりエネルギー価格の下落幅は縮小する見込みです。

✅ 物価上昇の中心は財からサービスへシフトしつつあり、賃上げに伴う人件費増加によりサービス価格の上昇が加速する見込み。コアCPI上昇率は秋頃に2%台に鈍化するものの、日銀の目標とする2%を下回るのは2024年以降と予想されます。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=75219?site=nli2025年のCPI上昇とドリアン輸出減少は、中国経済の新たな課題を示唆していますね。

物価上昇の中心がサービス価格にシフトしている点も、注目すべきポイントです。

2025年7月10日に発表された中国食品市場の最新動向では、消費者物価指数(CPI)の上昇とドリアン輸出の減少が報告されました。

CPIは5ヶ月ぶりに上昇し、果物価格が6.1%増加。

これは、生産コストの上昇、天候不順、貿易環境の変化などが要因です。

一方、ドリアン輸出は厳格な品質管理基準を背景に3%減少。

中国政府は大連市で消費振興策を発表し、内需拡大と経済成長を目指しています。

ドリアン輸出の減少は、ちょっと意外ですね。品質管理基準の変化が影響しているとは。消費振興策で経済を活性化させようとしているんですね。

中国経済のデフレと政府の対応 - 現在と将来の展望

中国経済、デフレの深刻度と原因は?

住宅不況と供給過多、更なる金融緩和も。

中国経済のデフレと政府の対応について、最新のデータと専門家の分析を基に詳しく解説します。

デフレの原因、政府の対応策、そして今後の経済展望を読み解きます。

✅ 中国経済の物価動向について、消費者物価指数(CPI)が横ばいまたはマイナスに転じ、デフレの可能性が議論されている。

✅ 中国政府はデフレの発生を否定し、物価低迷は一時的な要因によるとしているが、需要不足やコロナ禍の影響を認めている。

✅ 著者は、中国政府がデフレ的な現象が経済成長に与える影響を警戒し、対応策を検討していると解釈している。

さらに読む ⇒トウシル | 楽天証券の投資情報メディア出典/画像元: https://media.rakuten-sec.net/articles/-/42559中国経済におけるデフレ圧力が強まっている現状と、それに対する政府の対応策は、世界経済にも大きな影響を与える可能性があります。

今後の動向を注視する必要があります。

中国経済は、デフレ圧力とそれに対する政府の政策対応が複雑に絡み合っています。

2023年11月の消費者物価指数(CPI)は前年同月比0.5%低下し、2020年11月以来最大の落ち込みを記録しました。

豚肉価格の下落が主な要因で、政府は価格下支え策を講じています。

生産者物価指数(PPI)も3%低下し、1年2ヶ月連続でデフレ状態です。

コアCPIは0.6%上昇と、落ち着いた動きを見せています。

住宅不況による需要低迷がデフレリスクを増大させており、エコノミストは2024年までデフレが続くと予測しています。

中国のPPIはマイナス圏で推移し、CPIも低水準で推移しており、デフレの入り口に立っています。

主因は、2021年後半からの不動産不況による需要減退と、政府の積極的な政策対応が影響しています。

政府は、企業への投資促進や製造業への設備投資支援を通じて、経済成長を支えようとしましたが、これが供給過剰を招き、デフレ圧力を強める結果となりました。

中国人民銀行は、さらなる金融緩和策として、政策金利の引き下げ、預金準備率の引き下げ、量的緩和の可能性も視野に入れています。

これらの動向は、世界経済に大きな影響を与える可能性があります。

中国のCPIは長期的には上昇傾向にあり、インフレが進行していることが読み取れますが、同時にデフレ圧力も強まっています。

日本とのCPI比較からは、中国のインフレ率が日本よりも高いことが示されています。

せっかくインフレになったと思ったら、またデフレかーい!政府は金融緩和とかやってるみたいだけど、効果あるのかね?世界経済にも影響するって言うし、心配だね。

今回の記事では、中国経済における物価変動、特に豚肉価格とCPIの推移、インフレとデフレの動向を詳しく解説しました。

今後の中国経済の動向を注視していく必要がありそうです。

💡 豚肉価格の変動は、中国経済の物価に大きな影響を与えることが、過去のデータから明らかになりました。

💡 インフレとデフレは、中国経済の成長に大きな影響を与え、政府の政策対応が重要であることが示唆されました。

💡 今後の中国経済は、デフレ圧力と政府の対応、世界経済との関係性、そして消費者の行動に大きく左右されるでしょう。