金融システムの安定を守る!日銀考査と自己資本って何? 疑問を徹底解説日銀考査と自己資本:金融機関の健全性を支える基盤

日本銀行は、金融システムの安定を守るため、金融機関の健全性を厳しくチェック!考査とモニタリングで、経営体力、リスク管理、2000年問題対策などを徹底検証。自己資本の充実、リスクに応じた経営を促し、金融機関の「健康診断」を実施します。過去の試験情報も公開し、透明性を確保。2022年度は市場運用リスクや新型コロナ関連融資のリスクに焦点を当て、金融機関の健全経営をサポートします。

考査の目的と進め方:日銀の役割

日銀考査って何?金融機関のどんな診断?

金融機関の健康診断!リスク管理をチェック。

日銀考査の目的と、その進め方について解説します。

金融機関の「健康診断」とも言える日銀考査の役割に迫ります。

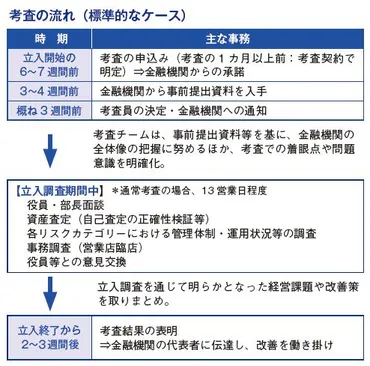

✅ 日銀の考査は、金融システムの安定を目的として、金融機関の健全な経営を把握するために行われる業務であり、金融機関に立ち入り、資産内容やリスク管理状況を検証する。

✅ 考査は、日銀職員(考査員)が金融機関のトップや担当者と議論し、課題解決を目指すもので、必要に応じてリスク管理体制の改善を促す。金融庁の検査とは異なり、考査は契約に基づき行われ、日銀は考査の目的や実施方針を公表する。

✅ 考査は金融機関の『健康診断』に例えられ、専門性をもって『診断』し、早期治療や課題解決策を提示する。表面的な理解に留まらず、金融機関との本音の話し合いを通じて、徹底的に『診断』を行う。

さらに読む ⇒ホーム : 日本銀行 Bank of Japan出典/画像元: https://www.boj.or.jp/about/annai/genba/focusboj/focusboj08.htm日銀の考査は、金融機関の健全性を保つための重要な取り組みですね。

専門的な知識で『診断』し、早期治療を促すという点が印象的でした。

日本銀行による考査は、金融機関の「健康診断」のようなもので、考査員は専門的な知識で金融機関の経営を詳細に「診断」し、問題があれば「早期治療」(リスク管理体制の改善)を促し、「処方箋」(課題解決策)を提示します。

日本銀行の考査は、個々の金融機関のリスク管理体制の改善を促し、金融システム全体の安定性を確保するために不可欠な活動です。

考査の実施方針は公表され、考査員の情報も事前に通知されます。

なるほどね、金融機関の健康診断ってことね。医者と一緒で、早期発見が大事ってことね!

情報公開と透明性の確保:日銀の取り組み

日銀の考査情報公開で何が得られる?

金融システムの安定、リスク管理強化に貢献。

情報開示と透明性の確保は、金融システムの安定に不可欠です。

日銀の取り組みを通して、その重要性を確認します。

✅ 日本銀行は、2022年度の考査で、変化するサイバー脅威への対応、重要データへのアクセス権限管理、サイバー攻撃の未然防止策と被害抑制策の実効性を重点的に点検する。

✅ サイバーインシデント発生時の復旧体制やコンティンジェンシープランの実効性、演習の実施状況なども評価対象となり、ITガバナンスの有効性も確認する。

✅ 大手金融機関では、金融庁との共同調査によるガバナンス強化や、地域金融機関へのセルフアセスメントを通じた対策強化も行われる。

さらに読む ⇒まるちゃんの情報セキュリティ気まぐれ日記出典/画像元: http://maruyama-mitsuhiko.cocolog-nifty.com/security/2022/03/post-2c06b2.html情報公開を通じて、金融機関や関係者への情報提供を行っているとのこと。

過去の実施方針が詳細に公開されているのは、受験者にとっても有益ですね!。

日本銀行は、考査に関する情報公開を通じて、金融機関や関係者への情報提供を行い、金融システムの安定性維持、リスク管理の強化、コンプライアンスの確保に貢献しています。

具体的には、考査に関する契約、実施方針、オフサイト・モニタリング関連の調査結果、金融庁との共同調査、過去の考査契約違反事例などを公開しています。

特に、過去の考査(試験)に関する実施方針等に関する情報が詳細に提供されており、1999年から2025年までの期間にわたるPDFファイルを通じて、過去の試験制度や方針の変遷を把握できます。

受験者は自身の受験する年度の実施方針等を確認することで、試験対策に役立てることができます。

情報公開は、信頼性を高めるために不可欠だな。過去のデータを見れば、将来の対策も立てやすくなる。まさに、企業の成長戦略にも役立つ情報だ。

最新の考査方針と今後の課題

日銀が重点的に検証する金融機関のリスクは?

市場運用、低金利下のリスクテイク、サイバーセキュリティー

最新の考査方針と、今後の課題について見ていきます。

日銀と金融庁の連携強化についても触れていきます。

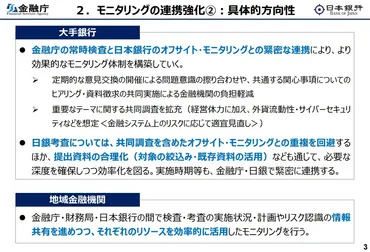

✅ 金融庁と日本銀行は連携を強化し、金融機関向けのモニタリングを共同で実施することで、金融機関の負荷軽減を目指す。

✅ 金融庁は業法に基づき金融機関を指導・監督し、日銀は金融システムの健全性を確保することを目的としており、検査・考査の目的は異なるが、重複する点検を避けるために情報交換や人材交流を行ってきた。

✅ 今回の連携強化の背景には、金融庁の検査官不足や、金融機関側の負担軽減という「天の声」があったと考えられる。

さらに読む ⇒ビジネス+IT出典/画像元: https://www.sbbit.jp/article/fj/58284最新の考査方針では、市場運用のリスク管理体制や低金利環境下でのリスクテイクについて重点的に検証するとのこと。

金融庁との連携も強化され、金融機関への負担軽減を目指す点も重要ですね。

日銀は2022年度の金融機関考査方針を発表し、低金利環境下でのリスクテイク積極化を踏まえ、市場運用のリスク管理体制を重点的に検証することを表明しました。

地域金融機関の市場運用リスク管理体制、経営体力、リスク許容度を評価し、流動性の低い外貨建て資産運用についても確認します。

大手金融機関のプライムブローカレッジ業務での損失事例を受け、同業務のリスク認識も重点的に検証します。

新型コロナウイルス関連の資金繰り支援に関し、債務者企業の財務状況や信用コストの見積もりも点検します。

金融庁と共同で地域金融機関のサイバーセキュリティー体制に関するアンケート調査を実施し、体制強化を働きかけるとともに、気候変動関連リスクの把握や情報開示についても対話を通じて対応を促します。

金融庁との連携、ええことやん!金融機関も大変やろうし、協力して、より良いシステム作ってほしいわ!

本日の記事では、金融システムの安定に不可欠な、日銀考査と自己資本についてご紹介しました。

リスク管理と自己資本の重要性を改めて認識しました。

💡 日銀考査は、金融機関の健全性を評価し、金融システムの安定を支える重要な役割を担っています。

💡 自己資本の充実は、金融機関のリスク耐性を高め、信頼性を向上させるために不可欠です。

💡 情報公開と透明性の確保は、金融機関と社会全体の信頼関係を築くために重要です。