米作りの現状と未来はどうなる?減反政策廃止後の課題と展望?令和6年産水稲作況調査結果と減反政策の変遷

令和6年産水稲作況調査結果発表!作付面積増加も、一部地域で天候の影響。減反政策廃止後の米作りは、ブランド化、加工、輸出など多角化が鍵。持続可能な米作りへ、農家と地域、消費者の連携が不可欠。政府は作付状況の詳細を公開。米の需給バランスと、未来の食卓を左右する米作りの現状を徹底解説!

💡 令和6年産水稲作況調査結果と陸稲の状況について解説します。

💡 減反政策の過去と現在を振り返り、その影響について考察します。

💡 減反政策廃止後の米作りの課題と、持続可能な米作りへの展望を語ります。

本日は、日本の食を支える米作りに焦点を当て、令和6年の作況調査の結果から、減反政策の過去と現在、そして未来の展望について、分かりやすく解説していきます。

令和6年産水稲作況調査結果と陸稲の状況

令和6年産米の収穫量は?豊作?不作?

734万5000t!前年より増加!

令和6年産水稲作況調査の結果、作付面積や収穫量、作況指数について詳しく見ていきましょう。

前年との比較を通して、今年の米作りの状況を把握していきます。

✅ 2023年産水稲の作付面積(子実用)は134万4000haで、前年より1万1000ha減少し、主食用米の作付面積も9000ha減少した。

✅ 水稲の全国の10a当たり収量は533kgと見込まれ、収穫量は716万5000tで、前年より10万4000t減少する見込み。主食用米の収穫量も減少する。

✅ 全国の作況指数は「101」で、北海道や東北など多くの地域で「100」を超える一方、北陸は「97」となった。陸稲の作付面積と収穫量も減少した。

さらに読む ⇒JAcom 農業協同組合新聞出典/画像元: https://www.jacom.or.jp/nousei/news/2023/12/231213-71184.php全国的に見ると、作況指数は「101」と良好ながら、地域差が見られました。

北海道や東北では「100」を超える一方で、北陸地方は「97」とやや低めです。

陸稲の作付面積と収穫量の減少も気になるところです。

令和6年産の水稲作況調査の結果が発表されました。

水稲の作付面積は子実用で135万9000ha(前年比1万5000ha増)、主食用では125万9000ha(同1万7000ha増)となりました。

全国の10a当たり収量は540kgと見込まれ、全体的には天候に恵まれましたが、一部地域では低温や日照不足、高温の影響も見られました。

その結果、収穫量は734万5000t(前年比18万t増)、主食用収穫量は679万2000t(同18万2000t増)と推定されています。

また、陸稲の作付面積は320ha、10a当たり収量は256kg、収穫量は820tでした。

なるほど、水稲の作付面積は増えたものの、陸稲は減少傾向にあるんですね。天候に左右される部分もあると思いますが、今後の対策も必要ですね。収穫量の増減は、経営戦略にも影響を与えますから、しっかり分析しないと。

減反政策の過去と現在

減反政策廃止で米はどう変わった?

作付自由化も、米余り・価格変動も。

1971年から長きに渡り実施された減反政策。

その目的やメリット・デメリットを改めて整理し、廃止後の米作りの変化について詳しく見ていきます。

米余りや価格変動といった問題も浮き彫りになってきました。

公開日:2025/04/25

✅ 1971年から実施された減反政策は2018年に廃止され、作付面積の増加や米余りの状態が見られるようになった。

✅ 減反政策のメリットは価格の安定や補助金による収入確保、転作支援などだったが、デメリットとして農業の競争力低下や補助金への依存体質、経営の自由度の低さなどが挙げられる。

✅ 減反政策廃止後、米農家は生産量を増やせるようになったものの、米の消費量減少と相まって、米余りや価格低下のリスクに直面しており、自治体や農協が生産量の目安を提示し調整している。

さらに読む ⇒minorasu(ミノラス) - 農業経営の課題を解決するメディア出典/画像元: https://minorasu.basf.co.jp/80455減反政策廃止後、米農家は自由に作付できるようになりましたが、米の消費量減少と相まって、米余りや価格低下のリスクに直面している現状が分かります。

一時的な米不足に対応する対策も必要ですね。

政府は、2018年に減反政策を廃止しました。

この政策は、1971年から2018年まで約50年間実施され、米の生産量を調整し、価格の安定を図る目的で導入されました。

減反政策のメリットは、農家の収入安定と価格の安定化、転作への補助金でしたが、農家の経営意欲の減退、後継者育成の停滞、将来的な国際競争力の低下といったデメリットも存在しました。

廃止後、米農家は自由に作付面積を増やせるようになりましたが、米余りや価格変動といった問題も発生しています。

2024年の作付面積増加は、一時的な米不足に対応する対策の結果とも考えられます。

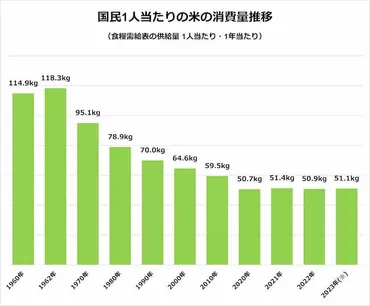

また、食の欧米化による米離れや、国内消費量の減少も要因として存在します。

いやー、減反政策って、ずいぶん昔の話だね。まぁ、米余りとか価格変動とか、色々問題はあるみたいだけど、農家の人たちが自由に作れるようになったのは、良いことだと思うよ。でも、米離れとか、ちょっと心配だね。

次のページを読む ⇒

減反廃止後の米作り、農家の戦略は?ブランド米、加工米、輸出…多様な選択肢が鍵。作付状況の変化を農水省発表。持続可能な米作りへ、地域連携と消費者ニーズが重要。