原発マネーと地域経済:半世紀の関係性とは?(原発、地域経済、金品受領問題?)高浜町と関電幹部の金品受領問題から考える原発立地地域の経済

高度経済成長期から現代まで、原発と地域経済の複雑な関係性を紐解く。建設特需、交付金、金品受領問題…様々な角度から原発マネーの本質に迫る。震災後の新たな課題、再稼働への動き、そして次世代型原発の可能性。透明性の確保と健全なガバナンスが、持続可能な原子力発電への鍵となる。

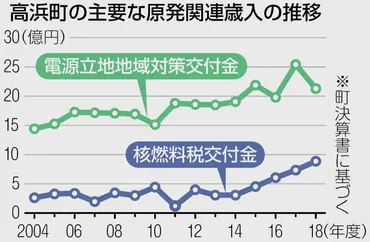

💡 高浜町では原発関連の交付金により公共施設が充実、財政的に潤沢に。しかし、震災後の交付金減少への懸念も。

💡 原発誘致による建設特需と、その後の増設要求。電源三法交付金の使途と、その限界。

💡 2019年の関西電力幹部の金品受領問題が、原発と地域経済の複雑な関係性に一石を投じた。

まず、原発マネーの実態と、それが地域経済に与える影響について見ていきましょう。

原発誘致から金品受領問題へ:半世紀にわたる地域と原発の関係

原発誘致、なぜ増設?消えた建設特需と何の関係?

交付金と維持費、そして特需後の経済不安。

高度経済成長期、原発誘致は地域経済を潤しましたが、運転開始後の特需終焉への恐れから増設が求められました。

電源三法交付金を得ても使途は限られ、増設を後押し。

✅ 原発立地自治体である福井県高浜町は、国からの交付金によって、公共施設の充実や公共工事の増加といった恩恵を受けており、財政的に潤っている。

✅ 高浜町では、原発関連の交付金を使って中央体育館の建設費が増額されたり、地元建設業者が公共工事を受注したりするなど、原発マネーが町の経済に大きな影響を与えている。

✅ 東日本大震災後、原発の長期停止や廃炉により交付金が減った自治体がある一方、高浜町では原発の稼働や核燃料税の変更により交付金が増加しており、財政の将来性を危惧する声もある。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/235962確かに、原発マネーは一時的に地域経済を潤す一方で、その依存体質が問題を引き起こす可能性も孕んでいるんですね。

高度経済成長期、遅れをとっていた地域は、建設特需による経済成長を期待して原発誘致に動きました。

建設は地元の経済を潤しましたが、運転開始後の特需終焉を恐れ、さらなる増設が求められるように。

地方自治体は電源三法交付金という資金を得るものの、その使途は限られており、維持費の増加や交付金の枯渇が、増設を後押ししました。

このような状況下で、2019年に発覚した関西電力幹部の金品受領問題は、原発と地域の関係性について深く考えさせるきっかけとなりました。

問題の本質を「原発マネー」だけの問題と捉えるのではなく、半世紀にわたる原発と地域経済の複雑な関係性全体を考慮する必要があります。

なるほど、原発誘致が地域経済にもたらす光と影、といったところでしょうか。目先の利益だけにとらわれず、長期的な視点を持つことが重要ですね!

90年代以降の変化:安定した経済効果と地域経済の変容

原発稼働で地域経済はどう変化?安定をもたらしたものは?

安定した経済効果と、交付金の多様な活用!

90年代以降、原発の集積と運転が進むにつれ、安定した経済効果が生まれるようになりました。

交付金の使途も広がり、地域経済は変容。

電力会社との関係も変化。

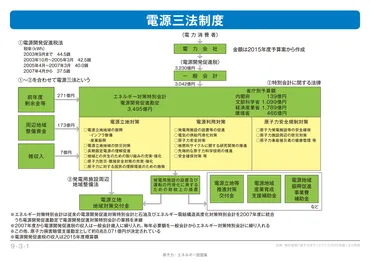

✅ 電源三法は、国民生活と経済活動に不可欠な電源立地を円滑に進めるため、地元住民の理解と協力を得ることを目指して制定されました。

✅ 電源三法は、発電所の利益を立地地域に還元する制度であり、交付金を通じて地域社会の産業基盤や社会基盤の整備を支援しています。

✅ 発電所の運転開始後には税収が増加し、地域社会の発展を促進するために、国、地方自治体、電気事業者が連携して取り組みます。

さらに読む ⇒電気事業連合会出典/画像元: https://www.fepc.or.jp/supply/hatsuden/nuclear/chiiki/nuclear/seido/交付金の使途が広がり地域経済の発展に繋がったのは良いことですが、増設を求めざるを得ない状況からの脱却は、ある意味当然の帰結とも言えますね。

90年代半ば以降、原発の集積と運転が進むにつれて、地域経済は変化の兆しを見せ始めました。

3~4基の原発が稼働することで、運転に関わる従事者の増加、定期検査の恒常化、交付金制度の改正などが相まって、建設特需に依存しない安定した経済効果が得られるようになりました。

交付金の使途も広がり、地域の産業振興にも活用されるようになります。

これにより、地域は増設を強いられる状況から脱却し、電力会社との関係を強化していく動きへと繋がりました。

原発が地域にもたらす良い面も、この頃から見え始めたってことね。でも、やっぱり安定した経済効果を得るには、色んな条件が整わなきゃいけないんだなぁ。

次のページを読む ⇒

東日本大震災後の原発再稼働と建設。関電の動き、資金調達、安全対策…課題山積も、脱炭素へ。地域の理解と透明性が鍵。