企業物価指数って何?変動要因と中小企業への影響を解説?物価高騰の現状と今後の課題

日本経済の羅針盤、企業物価指数(CGPI)を徹底解説! 企業間の価格変動を追跡し、景気動向、デフレ、価格決定のヒントを提供。円安やインフレが中小企業に与える影響、価格転嫁の課題まで、最新データと専門家の分析で読み解きます。CGPIの活用術で、経済の今と未来を掴もう!

近年の物価変動と中小企業への影響

日本の物価高騰の原因は?円安も影響?

エネルギー高、円安、原材料高騰が原因。

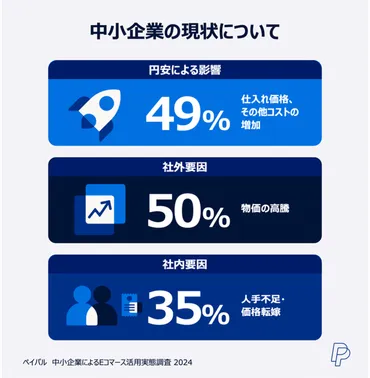

本章では、近年の物価変動が中小企業に与える影響について、具体的なデータをもとに解説します。

コスト増、人手不足といった課題に焦点を当て、中小企業の現状を明らかにします。

公開日:2024/06/26

✅ ペイパルの調査によると、国内の中小企業の約半数が物価高騰や円安によるコスト増の影響を受け、人手不足も大きな課題となっている。

✅ 円安の影響としては、仕入れ価格の上昇が最も多く、年間売上高や従業員規模によってその影響に違いが見られた。

✅ 社内的な影響としては人手不足が最も多く、価格転嫁や賃上げなども課題となっており、ペイパルは中小企業が攻めの手を打ちづらい状況にあると分析している。

さらに読む ⇒ネットショップ担当者フォーラム出典/画像元: https://netshop.impress.co.jp/node/12479中小企業にとって、物価高騰は本当に深刻な問題ですよね。

売上減少に加えて、原材料価格の上昇、人手不足… 厳しい状況が続いていることがよく分かります。

近年の日本では、消費者物価指数(CPI)は、エネルギーや生鮮食品価格の高騰により上昇し、コアCPIとコアコアCPIの乖離が拡大しています。

企業物価指数も、円安と輸入物価の上昇、特に石油・石炭・天然ガスの価格上昇を反映して上昇しています。

中小企業の経営課題として、売上減少に加え、原材料高騰と人手不足が顕著になっています。

輸入物価指数は急上昇し高止まりしており、国内企業物価指数、消費者物価指数も連動して上昇しています。

原材料価格の上昇は、中間財、最終需要へと波及しています。

2022年には急激な円安が進行し、2023年2月以降再び円安となり、これが中小企業の業績にマイナスの影響を与え、営業利益を圧迫しています。

うちなんかでも、野菜とか卵とか、本当に高くなったわよね!中小企業の人たちは、大変だわ。応援したい気持ちになるわ。

企業物価指数の利用とデータ入手方法

企業物価指数データ、いつまで最新版が見れる?

2020年版は2025年6月まで。

この章では、企業物価指数の利用方法とデータ入手方法を解説します。

景気判断における重要性や、具体的なデータ取得方法を分かりやすく説明していきます。

✅ 2024年6月の企業物価指数は前年比で2.9%上昇、前月比では0.2%下落し、円安の影響で輸入物価指数は9.5%と大幅に上昇。

✅ エネルギー価格は落ち着きを見せているものの、変動性が高く、中東情勢の悪化などにより再び上昇するリスクがある。

✅ 輸入物価の上昇は確認できるものの、価格の波及は限定的であり、長期的な円安が消費者物価に影響を与える可能性に注意が必要。

さらに読む ⇒マネクリ | マネックス証券の投資情報とお金に役立つメディア出典/画像元: https://media.monex.co.jp/articles/-/24841企業物価指数は、景気判断や企業の値決めに利用されるんですね。

データの入手方法も詳しく解説していただき、ありがとうございます。

今後の経済分析に役立ちますね。

企業物価指数は、景気判断の経済指標として重視されるほか、デフレーターや企業間の値決めの参考指標としても利用されています。

輸出入物価指数からは海外市場の需給動向や為替相場の影響、輸入インフレ圧力を測ることができます。

具体的なデータの入手方法としては、2020年基準と2015年基準のデータが公表されており、各月ごとのデータがPDF形式でダウンロード可能です。

2020年基準のデータは2025年6月分まで、2015年基準のデータは2022年4月分まで公開されています。

参考情報として、FAQには、企業物価指数の公表時期やデータ入手方法、照会先について詳細な情報が記載されています。

このデータ、儲けるために使えるな!輸出入物価指数から、今後の価格変動を予測して、先手を打つ!なるほど、これは使える情報だ。

今後の課題と展望:価格戦略と数量戦略

中小企業の価格・数量戦略、何が重要?

価格転嫁・データ分析・消費動向への対応

最終章では、今後の課題と展望について議論します。

価格戦略と数量戦略の重要性を考察し、日本経済が抱える課題への対応策を探ります。

✅ 2024年の日本経済は、デフレマインドからの脱却、つまりインフレマインドへの転換が鍵となる。これは、消費者の「今買う方がお得」という意識の変化を意味する。

✅ 記事は、人口減少や円安といった問題を、従来の視点とは異なる視点から考察し、世界都市・東京の台頭や、経済成長よりも人々の幸福を重視する「利他的資本主義」の可能性を提示している。

✅ 著者は、近所の隠居のような立場で、2023-2024年の経済状況に対する私見を述べ、24のテーマを通して、状況への憤慨や助言を商売人に向けて発信している。

さらに読む ⇒J-marketing.net produced by JMR生活総合研究所出典/画像元: https://www.jmrlsi.co.jp/menu/mnext/d01/2023/valuesociety.html中小企業は、価格転嫁や賃上げという課題に直面しているんですね。

宇南山教授の分析によると、今のところ深刻な問題ではないとのことですが、今後のエネルギー価格の影響には注意が必要ですね。

現在の経済状況を踏まえ、企業の価格戦略と数量戦略が重要になります。

中小企業は、価格転嫁の促進などの対応を迫られており、消費動向のオルタナティブデータ分析を通じて、中小企業の消費変動要因や消費単価への影響を検討する必要があります。

個人消費の低迷や人手不足といった課題への対応も求められています。

宇南山教授は、現時点ではエネルギーと生鮮食品以外の品目のインフレ率は安定しており、賃金上昇もみられるため、深刻な問題ではないと分析しています。

しかし、エネルギー価格上昇による影響は今後広がる可能性があり、関連する品目の価格上昇も観察されています。

価格戦略と数量戦略か… キャリアで培った経験を活かして、企業をサポートしたいわね。人々の幸福を重視する「利他的資本主義」も気になるわ。

本日の記事では、企業物価指数の基礎知識から、中小企業への影響、今後の課題まで幅広く解説しました。

今後の経済動向を注視し、適切な対応をしてきましょう。

💡 企業物価指数(CGPI)は、企業間の取引価格の変動を示す重要な指標。

💡 物価高騰は中小企業の経営を圧迫し、円安や人手不足も深刻な課題。

💡 今後の経済動向を注視し、価格戦略・数量戦略を適切に検討することが重要。