防災対策、災害時の心得とは?~情報収集と避難、復興支援まで徹底解説!(震災、政府、支援)?災害から命を守るための情報とは?

激甚化する災害に備え、今すぐできること!政府公式X(旧Twitter)をフォローし、最新情報を入手。避難生活でのWi-Fi利用、食中毒対策、認知症の方への支援など、役立つ情報が満載。警戒レベルに応じた避難行動を理解し、被災地支援の方法もチェック!令和6年能登半島地震や東日本大震災からの教訓を活かし、災害に強い社会を共に作ろう。

緊急時の避難行動と復興に向けた支援

災害時の避難、何レベルで全員避難?

警戒レベル4で全員避難!

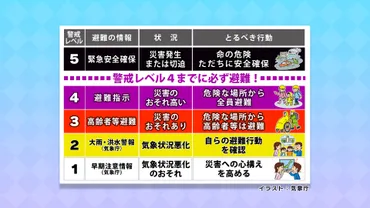

警戒レベルに応じた避難行動は、命を守るために非常に重要です。

警戒レベル3の段階で、高齢者の方は避難を開始し、レベル4では全員が避難する必要があります。

事前の準備と迅速な行動が、被害を最小限に抑える鍵となります。

✅ 警戒レベル3の「高齢者等避難」は、高齢者や避難に時間がかかる人、およびその支援者に対し、危険な場所からの避難を促す情報です。

✅ この情報は、高齢者等だけでなく、その他の人々にも、外出を控えたり、避難の準備をしたり、自主避難を検討するタイミングであることを示唆しています。

✅ 「高齢者等避難」の次は、全員避難が必要なレベル4の「避難指示」となるため、事前の備えが重要です。

さらに読む ⇒åС Сڡ出典/画像元: https://blogs.mbc.co.jp/bousai/cat_mbcbousai/3254/警戒レベルに応じた避難行動、とても分かりやすいですね。

レベル3で高齢者等が避難を開始し、レベル4で全員が避難するということは、私たちも常に意識しておくべきです。

事前の準備と迅速な判断が、命を守るために不可欠です。

集中豪雨や台風などの災害発生時には、5段階の「警戒レベル」に基づいた避難行動が重要です。

警戒レベル1では早期注意情報に注意し、警戒レベル2では避難準備を始め、警戒レベル3では高齢者や障害者など避難に時間がかかる人は避難を開始します。

警戒レベル4では避難指示が出され、対象地域の住民は全員避難する必要があります。

警戒レベル5は災害発生後の状況を示しますが、警戒レベル4までに避難することが重要です。

令和3年の災害対策基本法の改正により、避難指示に一本化され、警戒レベル4までの避難を徹底するよう呼びかけられています。

避難後、被災地への支援を希望する方は、北陸応援割、災害ボランティア、義援金、ふるさと納税などの支援方法が利用できます。

警戒レベルね、子供にもわかるように説明してあるからいいね。レベル4になる前に逃げないと、マジでヤバいってことだよね。非常食とか、避難グッズもちゃんと準備しておかないと!

震災からの復興と廃炉・汚染水対策

福島の復興、何が重要?10年の歩みと今後の課題は?

生活再建と災害対応力強化、情報公開。

東日本大震災から10年以上が経過し、復興は進んでいますが、福島第一原発事故の問題は依然として続いています。

廃炉作業や汚染水対策について、最新情報を把握し、今後の動向を見守っていく必要があります。

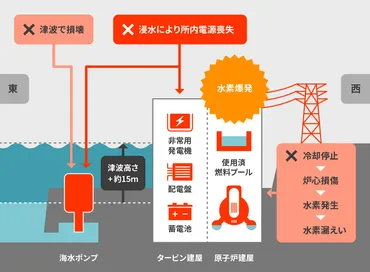

✅ 東日本大震災から11年が経過し、被災地の復興が進む一方で、福島第一原発事故の処理が課題として残っている。

✅ 原発事故の対応拠点となったJヴィレッジは復興のシンボルとなり、事故発生時の状況や津波による被害、電源喪失による冷却機能の停止が事故の要因となった。

✅ 事故は首都圏の電力供給を支えた福島第一原発で発生し、今後も事故処理や環境への影響、復興について考えていく必要がある。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/special/fukushima2022/原発事故からの復興は、長期的な視点が必要です。

廃炉作業の進捗や汚染水対策など、専門的な情報も公開されていますので、積極的に情報収集し、今後の状況を注視していきたいと思います。

東日本大震災から10年が経過し、福島の本格的な復興と東北復興の総仕上げに向けて様々な取り組みが実施されています。

被災者生活再建支援金の支給対象拡大、災害対策基本法等の改正による避難体制強化、広域避難の整備など、被災者の生活再建と災害時の対応力強化が図られています。

財政支援、生活支援、経済・環境支援、情報提供など、多岐にわたる支援が実施され、地域復興に向けた取り組みも進められています。

また、東京電力福島第一原子力発電所の廃止措置と汚染水対策に関する情報も公開されており、廃炉作業の進捗状況、専門家の意見、国際機関による評価などが提供されています。

これらの情報公開を通じて、透明性の確保と情報共有が図られています。

フムフム、復興には長い時間がかかるもんだな。被災者支援とか、廃炉の問題とか、様々な課題があるけど、情報公開は重要だ。透明性こそが、信頼を生むからな!

最新の災害情報と支援制度の活用

能登半島地震と大雨災害、被災者支援策へのアクセス方法は?

政府・関係省庁の対応状況へのリンクから。

令和6年能登半島地震の被災者の方々へ、心よりお見舞い申し上げます。

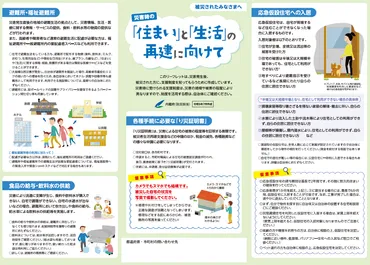

内閣府が作成した「住まい」と「生活」の再建に向けたリーフレットが役立つでしょう。

最新情報を入手し、支援制度を活用して、被災された方々を支えましょう。

✅ 令和6年能登半島地震の被災者へのお見舞いが述べられています。

✅ 内閣府が作成した、災害時の「住まい」と「生活」の再建に向けたリーフレットが共有されています。

✅ リーフレットには、簡易版と詳細版があり、それぞれPDFへのリンクが提供されています。

さらに読む ⇒石川県よろず支援拠点 – 国が設置する無料の経営相談所です。中小企業・小規模事業者・創業予定の方の、売上拡大や経営改善などの相談に対応しています。出典/画像元: https://ishikawa-yorozushien.go.jp/news/2024/01/04/3944/最新情報を確認し、適切な避難行動と支援制度の活用が重要ですね。

能登半島地震のみならず、様々な災害に対応できるよう、日頃から情報収集と備えを怠らないようにしたいです。

令和6年能登半島地震と令和6年9月に発生した石川県での大雨災害の被災者向けには、政府や関係省庁の対応状況へのリンクを通じて、様々な支援策にアクセスできます。

被災者の生活支援パッケージの詳細情報も提供され、避難生活に関する情報、被災地への支援方法、被災地の復興状況を知るための情報などが掲載されています。

また、東日本大震災の教訓を活かし、国土強靱化政策を推進し、IT活用や防災情報高度化など123の対策を実施することで、災害に強い国土づくりを目指しています。

最新の情報を常に確認し、適切な避難行動と支援制度の活用を通じて、災害に備えましょう。

能登半島地震の被災者の皆様には、心からお見舞い申し上げます。国が色んな制度を作って支援してるんだから、活用できるもんは全部活用しなきゃ損だべさ!日頃からの情報収集も大事だけど、困った時は遠慮なく頼ることも大事だよね。

本日の記事では、災害への備えについて、情報収集から具体的な対策、そして復興支援まで、幅広くご紹介しました。

日ごろからの備えが、いざという時に必ず役立ちます。

💡 政府公式アカウントのフォローや、避難生活の準備など、日ごろからの情報収集と準備が大切です。

💡 警戒レベルに応じた避難行動を理解し、迅速な行動を心がけましょう。

💡 最新の情報と支援制度を活用し、被災された方々を支えましょう。