東日本大震災復興支援:中小企業の事業再生支援と未来への展望?東日本大震災復興支援における官民連携と事業再生の取り組み

東日本大震災被災事業者の事業再生を支援する福島県産業復興相談センター。二重債務問題解決、借入負担軽減のため、専門家による経営支援と債権買取支援を提供。震災13年、支援は変化し、中小・中堅企業向けに、事業再生計画策定、債務軽減、運転資金支援など包括的にサポート。官民金融機関との連携強化で、事業の復興と地域経済活性化を目指します。

債権買取と事業再生:具体的なプロセスと条件

震災被災企業の再生、債権買取でどう支援?

債務軽減、事業再生を支援します。

債権買取価格の算定方法や支援を受けるための条件など、具体的な支援プロセスについて解説します。

事業再生支援の仕組みを紐解いていきましょう。

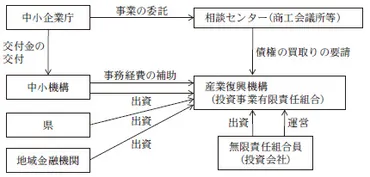

✅ 東日本大震災の二重債務問題に対応するため、中小企業庁は相談センターを設置し、中小企業の再生計画策定を支援。産業復興機構は相談センターからの要請に基づき債権買取などの支援を行う。

✅ 震災支援機構法に基づき、震災支援機構が設立され、被災事業者の再生支援が行われる。中小企業庁は相談センターへの委託料支払い、中小機構への交付金交付を通じて事業を支援。

✅ 金融庁は、震災特例金融機関への資本増強措置や、震災特例組合への資本増強措置を実施。産業復興機構による債権買取や、震災特例金融機関への資本増強が行われた。

さらに読む ⇒ 会計検査院出典/画像元: https://report.jbaudit.go.jp/org/h24/2012-h24-1023-0.htm債権買取価格の算定方法が詳細に解説されていますね。

事業再生計画や、経営状況の見通しなど様々な要素が考慮されるというのは重要ですね。

東日本大震災事業者再生支援機構による債権買取は、被災事業者の事業再生を支援する重要な手段です。

支援機構は、金融機関等から債権を買い取り、事業者の債務負担を軽減します。

債権買取価格は、事業再生計画期間(最長15年)における事業再生の見通し等を考慮して算定されます。

具体的には、ディスカウント・キャッシュ・フロー法または、債権に係る元利金の回収可能価額と担保財産の価額を勘案したリファイナンス価額を割引率で割り引く方法が用いられます。

買取価格は、事業再生計画、被災地域の復興の見通し、経営状況の見通し、担保財産の価格の見通し等を勘案した適正な時価を上回らないように設定されます。

支援を受けるためには一定の条件を満たす必要があります。

事業再生計画が未確定な場合でも相談は可能ですが、金融機関からの追加融資に補助金は含まれません。

既に新規融資を受けて事業を再開している場合でも支援を受けられる可能性があります。

ふむふむ、債権買取って、こんなふうに進むんだねえ。難しいことはよく分かんないけど、とにかく、被災した人たちがまた頑張れるようになるってことだよね?

官民金融機関との連携:事業再生の次のステップ

震災復興、事業再生を加速!金融機関の新たな役割とは?

融資や保証で、被災事業者を包括的に支援。

債権買取後の事業再生を支援するための官民金融機関との連携について解説。

更なる復興に向けた、次のステップについて考察します。

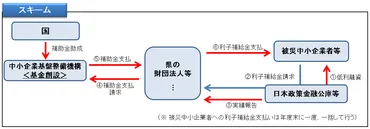

✅ 東日本大震災により被災した企業の早期事業再開を支援するため、施設の復旧支援、資金繰り支援、二重債務問題への対応など、様々な施策が実施された。

✅ 企業立地補助金による雇用創出を通じた地域経済の活性化、販路開拓や新事業立ち上げの支援、人材確保対策など、復興の進展に応じたソフト面での支援も行われた。

✅ これらの取り組みにより、企業活動にかかる指標はおおむね震災前の水準に回復し、被災地の迅速な復旧・復興につながった。

さらに読む ⇒東日本大震災の教訓継承サイト出典/画像元: https://www.reconstruction.go.jp/311kyoukun/archive/chapter6-verse1.html経済産業省が、官民金融機関に、被災事業者への融資を積極的に提案するよう要請しているんですね。

連携を強化して、支援を継続していくことが重要ですね。

東日本大震災からの復興支援は、債権買取に留まらず、その後の事業再生を包括的に支援する体制へと移行しつつあります。

経済産業省は、産業復興機構が買い取った債権について、事業者が官民金融機関からの融資によって債権を買い戻す(エグジット)時期が到来することを受け、関係機関に対し、被災事業者への融資等の積極的な提案を要請しました。

具体的には、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、全国信用保証協会連合会に対し、民間金融機関や支援機関との連携を図りながら、個別の事業者の実情に応じた経営再建に資する融資・保証制度の活用を積極的に提案するよう求めています。

また、中小企業庁は、機構との連携を強化するよう関係機関に要請しており、支援決定時に支援を表明した金融機関、日本政策金融公庫、信用保証協会などが、被災事業者の事業再生に向けた金融支援でこれまで以上に連携を強化することが期待されています。

なるほど、債権買取で終わりじゃないってことね。その後の事業再生を官民でしっかりサポートしていくっていうのは、さすがだね。素晴らしい。

未来への展望:継続的な支援と連携の強化

震災復興、どうなる?金融機関は事業者支援をどう強化?

連携強化で、被災者の事業再生を長期支援!

東日本大震災から13年が経過し、支援フェーズも変化しています。

継続的な支援と連携強化が、未来の復興の鍵となります。

✅ 中小企業向けに、震災や災害の影響を受けた事業者への支援策として、電話相談窓口の設置やガイドブック、チラシの提供、そして関連情報へのリンクを掲載しています。

✅ 東日本大震災や令和6年能登半島地震、熊本地震、平成30年北海道胆振東部地震、平成30年7月豪雨など、過去の震災・災害における中小企業向けの支援策を紹介し、被災者の生活と事業継続を支援しています。

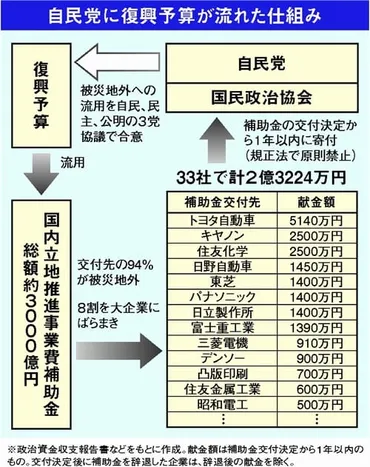

✅ 復興予算の流用問題や、コロナウイルス関連情報、災害救助法の適用状況など、関連する情報へのリンクも提供し、中小企業のニーズに応じた包括的な情報を提供しています。

さらに読む ⇒TOPページ - 情報化コンサルティング「 OAコーディネーターズ」 /→←meta property=出典/画像元: https://www.oac-aka.com/office/fukkou.htm?srsltid=AfmBOorSsmvcwo35F3J5aXSbwSD89ADuXRBue6ypLZ3gFjRET7WElcPQ

被災事業者の事業再生計画期間の終了案件が増加しているという状況を踏まえ、今後の支援の方向性が示されていますね。

長期的な視点での支援が重要。

震災から13年が経過し、東日本大震災事業者再生支援機構の事業再生計画期間の終了案件が増加しています。

この状況を踏まえ、関係省庁局長等は、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、全国信用保証協会連合会等に対し、機構や支援を表明した金融機関との連携を密にし、引き続き最大限の検討・配慮を行うよう要請しました。

今後は、これまでの支援実績を基盤に、事業者の状況に応じたきめ細かい支援が行われるとともに、官民金融機関との連携を強化し、被災事業者の事業再生を長期的に支援していくことが重要となります。

この継続的な支援と連携強化を通じて、被災地の着実な復興と、地域経済の活性化を目指しています。

13年も経つんだもんなあ…、早いもんだ。でも、まだ支援が必要な人たちがいるってことだよね。これからも寄り添って、支え続けてほしいよね。

今回の記事では、東日本大震災からの復興支援における中小企業の事業再生支援について、様々な角度から解説しました。

企業の連携から、官民の連携まで、多岐にわたる取り組みが重要ですね。

💡 企業連携による課題解決プラットフォームや、専門家による経営支援、債権買取など、多角的な支援が行われている。

💡 官民金融機関の連携強化により、債権買取後の事業再生を支援する体制が構築されつつある。

💡 長期的な視点での支援と、継続的な連携強化により、被災地の着実な復興と地域経済の活性化を目指している。